ホーム > 砂糖 > 話題 > 新渡戸稲造と北海道における砂糖生産〜明治以降の日本砂糖産業 知られざるてん菜糖業の歴史と展望〜

最終更新日:2025年11月10日

新渡戸稲造と北海道における砂糖生産

〜明治以降の日本砂糖産業 知られざるてん菜糖業の歴史と展望〜

2025年11月

日本甜菜製糖株式会社 取締役専務執行役員 札幌支社長 木山 邦樹

はじめに

新渡戸稲造と言えば、『武士道』などの名著のほか、5千円札の肖像となっていたというイメージがおありでしょうか?『砂糖類・でん粉情報』2025年1月号の佐藤裕氏の話題「渋沢栄一と製糖業〜日本の製糖業の変遷〜」(注)にもあるとおり、新渡戸稲造は約40年前の1984年(昭和59)に5千円札の肖像に選ばれ、その後の樋口一葉を経て2024年(令和6)からは津田梅子が肖像に選ばれています。新渡戸は、「津田塾」創設者の津田梅子のよき理解者・協力者でもありました。

また、上述の話題の中では、NHK大河ドラマ「青天を衝け」の話にも触れています。渋沢栄一の従兄の渋沢喜作(高良健吾さんが演じた)は、1897年(明治30)に栄一と共同で十勝開墾合資会社を設立し初代社長に就任しています。この会社は北海道十勝清水町に1920年(大正9)に創立された旧日本甜菜製糖株式会社(後に明治製糖が吸収)の原料てん菜確保の基盤となった会社であり、新渡戸と同期の札幌農学校(現・北海道大学)2期生の町村金弥が初代農場長に就任しています。

渋沢と新渡戸は、日本の砂糖産業の発展上も接点がありますが、1900年代初頭以降の米国の日系移民排斥問題などを受け、日米間の相互理解を進める上でも、二人は意を同じくし、関わり合ってきました。

残念ながら、渋沢は1931年(昭和6)に逝去、新渡戸も渋沢から依頼を受けた太平洋問題調査会、太平洋会議で活躍するも、日米国民和解を図る遊説途上のカナダで1933年(昭和8)に客死しました。その後、日本は戦争への道を進みます。

さて、それでは、砂糖を取り巻く状況について、江戸時代後半までさかのぼって見ていきましょう。

(注)詳細は『砂糖類・でん粉情報』2025年1月号「渋沢栄一と製糖業〜日本の製糖業の変遷〜」をご参照ください。

また、上述の話題の中では、NHK大河ドラマ「青天を衝け」の話にも触れています。渋沢栄一の従兄の渋沢喜作(高良健吾さんが演じた)は、1897年(明治30)に栄一と共同で十勝開墾合資会社を設立し初代社長に就任しています。この会社は北海道十勝清水町に1920年(大正9)に創立された旧日本甜菜製糖株式会社(後に明治製糖が吸収)の原料てん菜確保の基盤となった会社であり、新渡戸と同期の札幌農学校(現・北海道大学)2期生の町村金弥が初代農場長に就任しています。

渋沢と新渡戸は、日本の砂糖産業の発展上も接点がありますが、1900年代初頭以降の米国の日系移民排斥問題などを受け、日米間の相互理解を進める上でも、二人は意を同じくし、関わり合ってきました。

残念ながら、渋沢は1931年(昭和6)に逝去、新渡戸も渋沢から依頼を受けた太平洋問題調査会、太平洋会議で活躍するも、日米国民和解を図る遊説途上のカナダで1933年(昭和8)に客死しました。その後、日本は戦争への道を進みます。

さて、それでは、砂糖を取り巻く状況について、江戸時代後半までさかのぼって見ていきましょう。

(注)詳細は『砂糖類・でん粉情報』2025年1月号「渋沢栄一と製糖業〜日本の製糖業の変遷〜」をご参照ください。

1 江戸時代後半から明治時代へ〜開国による在来産業の危機〜

(1)戦乱の少なかった江戸時代には、…商品経済が成長

幕府や諸藩は、農民の生活向上を目的に各地で綿花やサトウキビの栽培を奨励し、産業化を後押ししていました。江戸時代末期には、綿業や糖業は農民が担う代表的な産業に成長し、綿製品・砂糖は庶民生活に不可欠な大衆消費財として、安定した需要を確保しました。綿作と綿織物は、摂津・河内・和泉を中心とした畿内、尾張・三河などの東海地方、瀬戸内海沿岸一帯で、また、甘蔗作と製糖業も讃岐・薩摩をはじめ、阿波・和泉などに普及拡大していました。

ところが、幕末から明治維新期の開国により、自由貿易の拡大が国内の綿業・製糖業に破壊的な打撃を与えました。外国産(特に英国植民地のインド産)の「綿・糖」が大量流入した背景には、開国後の日本国内に市場価値を見いだした諸外国から安価で良質な商品が流れ込み、日本の大衆がそれらを広く支持したことが挙げられます。つまり、安価な外国商品が国内製品を駆逐したのです。

対外貿易では、日本側は関税自主権もなく、治外法権下の従属的な境遇を強いられる中、明治政府は、綿工業を中心に産業革命を完遂した英国が主張する自由貿易、その英国を中心とした欧米諸国の資本主義世界体制、その国際政治と世界市場に放り出される形となりました。

ところが、幕末から明治維新期の開国により、自由貿易の拡大が国内の綿業・製糖業に破壊的な打撃を与えました。外国産(特に英国植民地のインド産)の「綿・糖」が大量流入した背景には、開国後の日本国内に市場価値を見いだした諸外国から安価で良質な商品が流れ込み、日本の大衆がそれらを広く支持したことが挙げられます。つまり、安価な外国商品が国内製品を駆逐したのです。

対外貿易では、日本側は関税自主権もなく、治外法権下の従属的な境遇を強いられる中、明治政府は、綿工業を中心に産業革命を完遂した英国が主張する自由貿易、その英国を中心とした欧米諸国の資本主義世界体制、その国際政治と世界市場に放り出される形となりました。

(2)明治新政府〜国費の流出を阻止せよ〜

維新期の日本は、政治・軍事的な側面ばかりではなく、欧米諸国の圧力の下で経済的にもますます無防備な「自由貿易」を強いられていました。

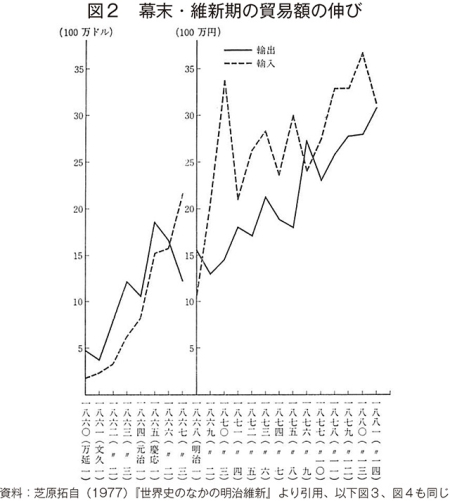

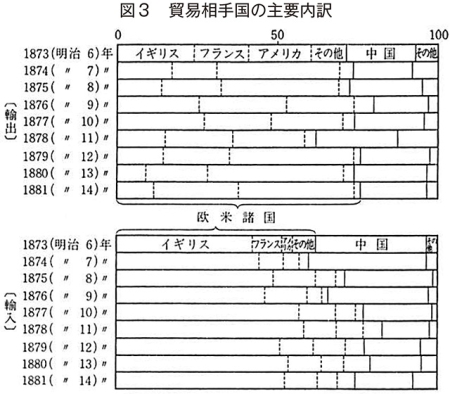

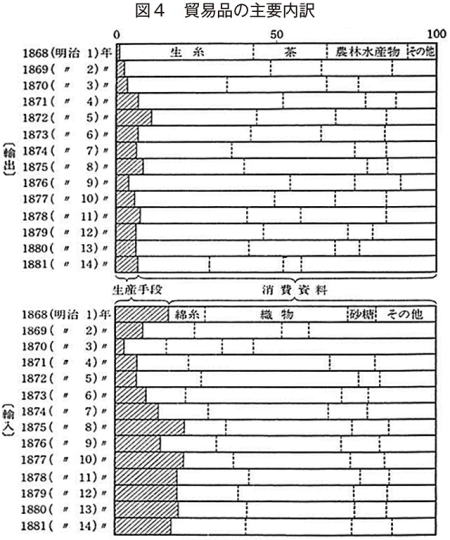

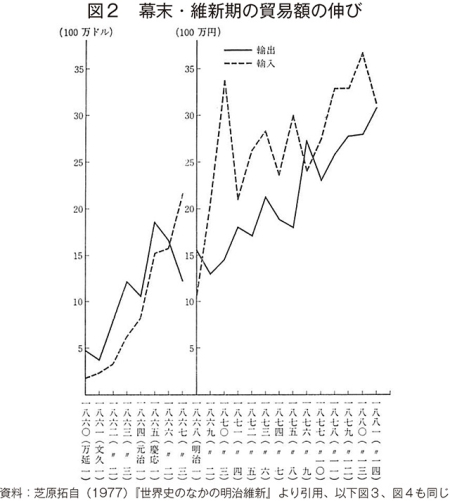

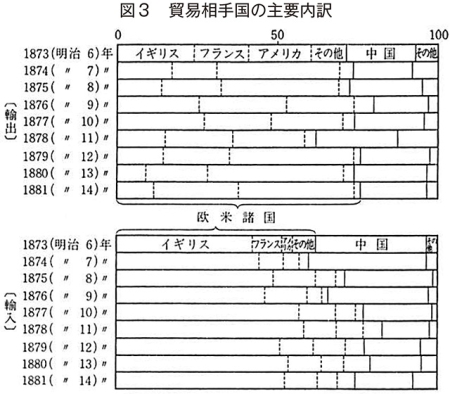

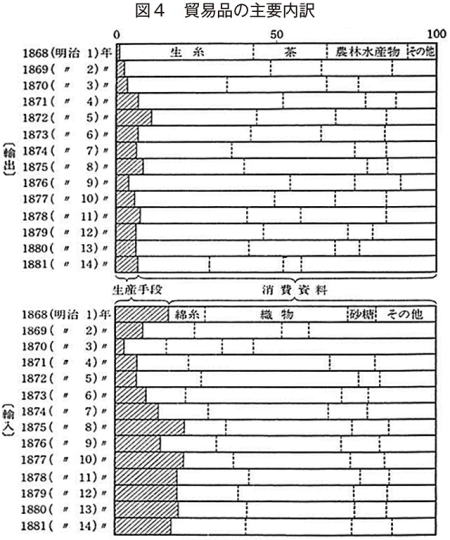

幕末・維新期の貿易額について、「1867年(慶応3)を境として、貿易額は出超から入超に転じており(図2)、日本が英国を先頭とした欧米列強の資本制商品の販路として、世界市場の底辺に組み込まれた姿を示している」(芝原拓自著(1977)『世界史のなかの明治維新』:24ページ)とも記されています。「輸入相手国では常に英国が50%を維持(図3)、輸入商品の第一位は、織物(綿織物と毛織物が半々)、次いで砂糖。いずれも工業生産品である(図4)。これらを主とした大衆消費財が全体の4分の3を超える」(前書28ページ)。

1871年(明治4)2月、大蔵兼民部少輔であった伊藤博文は「保護関税主義を取り、国内産業を保護するべく、“独立不羈の理”によって条約改正談判に及べ」(「独立不羈」とは、他者に左右されず自らの意思でことをなす姿勢を示す熟語)と要請しています。関税自主権を回復して初めて、日本は「万国普通の交際、坤輿道理の貿易」(「坤輿」とは、大地や地球〈全世界〉を指す語)を得て、「十分の独立不羈、自主自立の大基本」を建てることができると説きました。

1875年(明治8)には、参議兼内務卿であった大久保利通も内務省が管轄する殖産興業を推進するため、『本省事業ノ目的ヲ定ムルノ議』を提出し、「綿製品や毛織物、砂糖の大量輸入こそ、“各地方ノ衰状“の深刻化の一大要因をなしている」と指摘しました。日本の外貨獲得は生糸・茶・水産加工品などの輸出に依存するほか無く、安い輸入農産加工品の流入によって国費は流出し続けました。

こうした状況を打破すべく、明治政府は1877年(明治13)に「綿・糖共進会及び砂糖集談会」を開催し、以降綿花・甘味資源の自国生産に向けて綿業・糖業振興政策に本腰を入れます。

この明治政府が直面した国費流出という課題は、第二次世界大戦敗戦後、1952年(昭和27)4月に主権を回復した日本政府も直面することになるのです。この事態については後述いたします。

幕末・維新期の貿易額について、「1867年(慶応3)を境として、貿易額は出超から入超に転じており(図2)、日本が英国を先頭とした欧米列強の資本制商品の販路として、世界市場の底辺に組み込まれた姿を示している」(芝原拓自著(1977)『世界史のなかの明治維新』:24ページ)とも記されています。「輸入相手国では常に英国が50%を維持(図3)、輸入商品の第一位は、織物(綿織物と毛織物が半々)、次いで砂糖。いずれも工業生産品である(図4)。これらを主とした大衆消費財が全体の4分の3を超える」(前書28ページ)。

1871年(明治4)2月、大蔵兼民部少輔であった伊藤博文は「保護関税主義を取り、国内産業を保護するべく、“独立不羈の理”によって条約改正談判に及べ」(「独立不羈」とは、他者に左右されず自らの意思でことをなす姿勢を示す熟語)と要請しています。関税自主権を回復して初めて、日本は「万国普通の交際、坤輿道理の貿易」(「坤輿」とは、大地や地球〈全世界〉を指す語)を得て、「十分の独立不羈、自主自立の大基本」を建てることができると説きました。

1875年(明治8)には、参議兼内務卿であった大久保利通も内務省が管轄する殖産興業を推進するため、『本省事業ノ目的ヲ定ムルノ議』を提出し、「綿製品や毛織物、砂糖の大量輸入こそ、“各地方ノ衰状“の深刻化の一大要因をなしている」と指摘しました。日本の外貨獲得は生糸・茶・水産加工品などの輸出に依存するほか無く、安い輸入農産加工品の流入によって国費は流出し続けました。

こうした状況を打破すべく、明治政府は1877年(明治13)に「綿・糖共進会及び砂糖集談会」を開催し、以降綿花・甘味資源の自国生産に向けて綿業・糖業振興政策に本腰を入れます。

この明治政府が直面した国費流出という課題は、第二次世界大戦敗戦後、1952年(昭和27)4月に主権を回復した日本政府も直面することになるのです。この事態については後述いたします。

2 北海道におけるてん菜糖業の試み〜日本のてん菜糖業の歴史物語〜

(1)明治時代、北海道から台湾へ

国内産業、特に綿業・糖業の振興、育成が望まれる状況下、明治政府は殖産興業政策の一環として、パリ万国博覧会で「てん菜糖業」に関心を持った明治元勲の一人松方正義の尽力により、北海道内に官営のてん菜糖事業を起業、1880年(明治13)に官営紋別製糖所が設立、また、1888年(明治21)には札幌製糖株式会社が設立されました。

しかし、てん菜原料確保に難渋したことと、製糖技術の稚拙さから行き詰まり、1896年(明治29)、1901年(同34)にそれぞれ解散となりました。

一方、1876年(明治9)、北海道の開拓に従事する人材の養成機関として設立された札幌農学校は、実業界・教育界・宗教界などに幾多の人材を輩出しておりますが、2期生であった新渡戸稲造を筆頭に、砂糖業界へも大きな影響を与えてきました。

しかし、てん菜原料確保に難渋したことと、製糖技術の稚拙さから行き詰まり、1896年(明治29)、1901年(同34)にそれぞれ解散となりました。

一方、1876年(明治9)、北海道の開拓に従事する人材の養成機関として設立された札幌農学校は、実業界・教育界・宗教界などに幾多の人材を輩出しておりますが、2期生であった新渡戸稲造を筆頭に、砂糖業界へも大きな影響を与えてきました。

(2)国産の甘味資源の模索

〜札幌農学校、新渡戸稲造、台湾へ〜

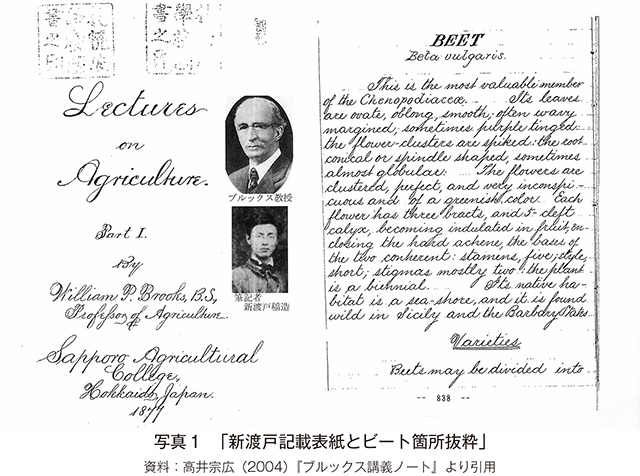

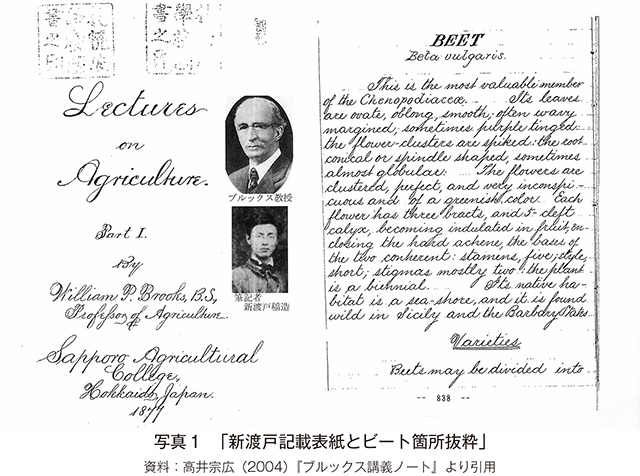

札幌農学校では、クラーク博士がアメリカから連れてきたウィリアム・ブルックス教授がさまざまな農学講義を行っています。その講義を受けた農学校生が受講ノートを残しています。とりわけ、2期生の新渡戸稲造のノートはきれいな英文レタリック字で清書されており、高井宗広著(2004)『ブルックス講義ノート』を参照願いますが、寒冷地の甘味資源作物のてん菜(ビート)についても多くの講義がなされています(写真1)。

新渡戸は、卒業を前に「北海道開拓使に仕えて何をやりたいか」という設問に対して、第一希望に「開墾事業」、第二希望に、「作物栽培、特にてん菜栽培」と答えています。明治初期の北海道農業に「てん菜」を期待していたことは驚くべき先見性であり、次に述べる砂糖産業と新渡戸の関わりが偶然ではなかったことを予見させています。

明治政府は、さまざまな甘味資源作物を試作しますが、多くは失敗に帰しています。その中の一つに「蘆粟」(ろぞく:ソルガム)があります。元々外国でも「蘆粟」を製糖原料とした事例はないのですが、一外国商人の助言から政府は「蘆粟」栽培に着目し、各地の試験場で栽培を実施します。しかし「蘆粟」から結晶糖を製出することは難しく、産業としては成り立ちませんでした。ところが、結晶化に成功した人物がおり、それが新渡戸でした。北海道開拓使役人時代に、「蘆粟」の結晶化に挑んで成功し、それを自ら書き残しています(新渡戸稲造全集第11巻)。

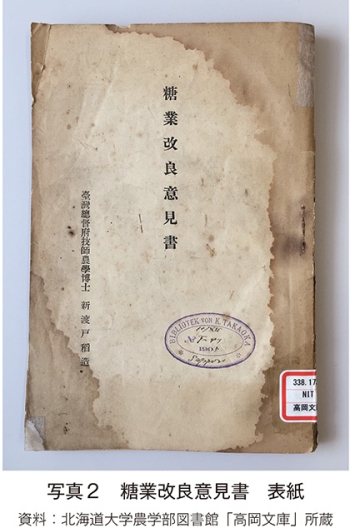

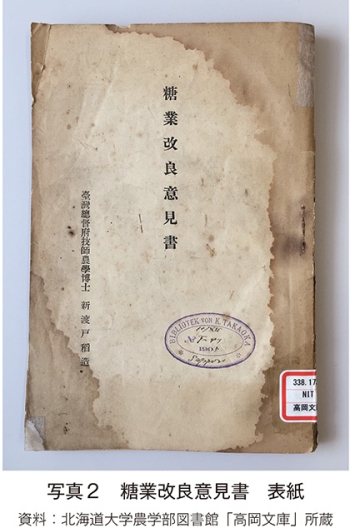

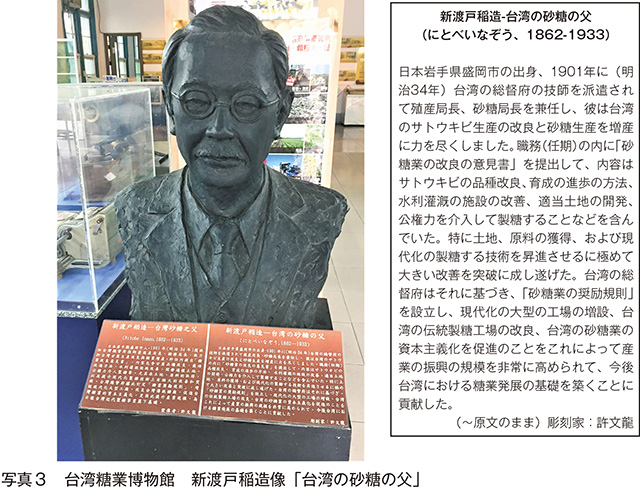

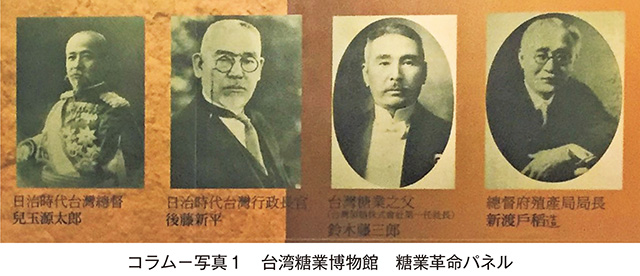

新渡戸は札幌農学校卒業後、開拓使官吏を務めた後、米国やドイツに留学、農業経済学や農政学を修めて1891年(明治24)に帰国し、教授として札幌農学校に赴任し、1899年(明治32)には、日本最初の農学博士学位を授与されました。それから10年後の1901年(明治34)、児玉源太郎総督、後藤新平民政長官に台湾総督府技師として招聘され、渡台する前に1年間欧州などの糖業先進地を調査し、特に植民政策、とりわけ熱帯植民地に対する産業政策について調査しました。同年9月に台湾における植民政策として、「糖業改良意見書」を提出し(写真2)、これが台湾の糖業発展の基礎を築くこととなります。新渡戸が札幌農学校で学んだ糖業に関する知見は、北海道では開花しなかったものの、台湾で主力産業となって実を結びました。

1901年9月新渡戸から後藤民生長官・児玉総督宛てに、事業を10カ年計画とし、事業遂行のために糖業奨励法を発布して各種奨励策を講じること、事業実施のために民生部から独立した臨時台湾糖務局というべき機関を設置することなど14項目からなる提言をまとめ『糖業改良意見書』として提出しました。

意見書に記された台湾糖業改良計画は、帝国議会に提出され無事議会を通過し、この計画に基づく事業は、官民を挙げた努力により短期間のうちに大きな成果を上げました。砂糖の生産高は、わずか数年のうちに3倍にも伸び、そのおかげで日本は外国産の砂糖を輸入しなくても国内需要を満たすことができるようになったのです。

台湾総督府財政は、計画より早く1904年(明治37)に本国からの財政独立を果たし、日本政府からの補助金を必要としなくなりました。

新渡戸の手足となったのは、札幌農学校の卒業生であった同校8期生の横山荘次郎、藤根吉春、長崎常ほか台湾の農業行政、研究試験場、教育機関に従事する札幌農学校出身者でした。台湾における同農学校出身者は、新渡戸の台湾総督府任官以降急増し、1907年(明治40)には、台湾における札幌農学校同窓は20人になり、同窓会台湾支部が発足、1917年(大正6)には支部会員が370人に上りました。

新渡戸は、卒業を前に「北海道開拓使に仕えて何をやりたいか」という設問に対して、第一希望に「開墾事業」、第二希望に、「作物栽培、特にてん菜栽培」と答えています。明治初期の北海道農業に「てん菜」を期待していたことは驚くべき先見性であり、次に述べる砂糖産業と新渡戸の関わりが偶然ではなかったことを予見させています。

明治政府は、さまざまな甘味資源作物を試作しますが、多くは失敗に帰しています。その中の一つに「蘆粟」(ろぞく:ソルガム)があります。元々外国でも「蘆粟」を製糖原料とした事例はないのですが、一外国商人の助言から政府は「蘆粟」栽培に着目し、各地の試験場で栽培を実施します。しかし「蘆粟」から結晶糖を製出することは難しく、産業としては成り立ちませんでした。ところが、結晶化に成功した人物がおり、それが新渡戸でした。北海道開拓使役人時代に、「蘆粟」の結晶化に挑んで成功し、それを自ら書き残しています(新渡戸稲造全集第11巻)。

新渡戸は札幌農学校卒業後、開拓使官吏を務めた後、米国やドイツに留学、農業経済学や農政学を修めて1891年(明治24)に帰国し、教授として札幌農学校に赴任し、1899年(明治32)には、日本最初の農学博士学位を授与されました。それから10年後の1901年(明治34)、児玉源太郎総督、後藤新平民政長官に台湾総督府技師として招聘され、渡台する前に1年間欧州などの糖業先進地を調査し、特に植民政策、とりわけ熱帯植民地に対する産業政策について調査しました。同年9月に台湾における植民政策として、「糖業改良意見書」を提出し(写真2)、これが台湾の糖業発展の基礎を築くこととなります。新渡戸が札幌農学校で学んだ糖業に関する知見は、北海道では開花しなかったものの、台湾で主力産業となって実を結びました。

1901年9月新渡戸から後藤民生長官・児玉総督宛てに、事業を10カ年計画とし、事業遂行のために糖業奨励法を発布して各種奨励策を講じること、事業実施のために民生部から独立した臨時台湾糖務局というべき機関を設置することなど14項目からなる提言をまとめ『糖業改良意見書』として提出しました。

意見書に記された台湾糖業改良計画は、帝国議会に提出され無事議会を通過し、この計画に基づく事業は、官民を挙げた努力により短期間のうちに大きな成果を上げました。砂糖の生産高は、わずか数年のうちに3倍にも伸び、そのおかげで日本は外国産の砂糖を輸入しなくても国内需要を満たすことができるようになったのです。

台湾総督府財政は、計画より早く1904年(明治37)に本国からの財政独立を果たし、日本政府からの補助金を必要としなくなりました。

新渡戸の手足となったのは、札幌農学校の卒業生であった同校8期生の横山荘次郎、藤根吉春、長崎常ほか台湾の農業行政、研究試験場、教育機関に従事する札幌農学校出身者でした。台湾における同農学校出身者は、新渡戸の台湾総督府任官以降急増し、1907年(明治40)には、台湾における札幌農学校同窓は20人になり、同窓会台湾支部が発足、1917年(大正6)には支部会員が370人に上りました。

(3)新渡戸らが北海道の「てん菜糖業」へ残したものとは

札幌農学校で開明的な教育を受けた新渡戸稲造が提出した『糖業改良意見書』では、当時における台湾糖業衰退の原因を指摘した上で、その克服のための具体的政策を建議しています。例えば品種・栽培方法・製糖方法の改良、生産者への種々の耕作奨励政策、インフラ整備、製糖事業へ進出する者への奨励金交付などのほか、西欧諸国などの糖業奨励策を参考に、台湾総督府に組織(糖務局)を作り、糖業を強力に推進するよう14項目からなる提言をしました。

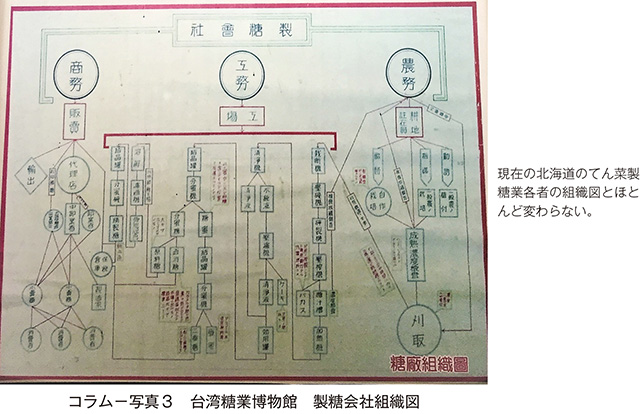

特筆すべきは、製糖利益を生産者にも還元すべき視点を盛り込んでいることにあります。この各種糖業奨励政策は、後に北海道てん菜糖業振興政策にも生かされることになります。北海道庁は、台湾総督府の組織にならい、1922年(大正11)道庁産業部に糖務課、道農業試験場に糖務部を設置、てん菜糖業振興にまい進します。

特筆すべきは、製糖利益を生産者にも還元すべき視点を盛り込んでいることにあります。この各種糖業奨励政策は、後に北海道てん菜糖業振興政策にも生かされることになります。北海道庁は、台湾総督府の組織にならい、1922年(大正11)道庁産業部に糖務課、道農業試験場に糖務部を設置、てん菜糖業振興にまい進します。

3 台湾から再び北海道へ

(1)台湾での甘蔗製糖業が成功し、北海道でてん菜糖業が再興

第一次世界大戦勃発による砂糖価格の暴騰を背景に、1)国内での砂糖自給体制の確立(甘味資源作物の確保)、2)北海道の開拓推進(北海道農業の振興)−を図るため、1919年(大正8)に十勝帯広で北海道製糖株式会社(後に大日本製糖傘下)が、1920年(大正9)に十勝清水で旧日本甜菜製糖株式会社(後に明治製糖が吸収)が創立されます。この2社は、その後統合して名前を変え、現在の日本甜菜製糖株式会社(1947年〈昭和22〉設立)となります。

北海道での2社創立の後、1930年代前半に外地(当時の樺太・朝鮮・満州)で、民間会社によるてん菜糖事業が開始されました。

北海道では紆余曲折あったものの、1936年(昭和11)には、てん菜の作付面積1万7792ヘクタール、単収は1ヘクタール当たり16.6トン、原料てん菜総生産量29万5302トン、産糖量4万1680トンを記録しました。

北海道での2社創立の後、1930年代前半に外地(当時の樺太・朝鮮・満州)で、民間会社によるてん菜糖事業が開始されました。

北海道では紆余曲折あったものの、1936年(昭和11)には、てん菜の作付面積1万7792ヘクタール、単収は1ヘクタール当たり16.6トン、原料てん菜総生産量29万5302トン、産糖量4万1680トンを記録しました。

(2)日本の敗戦後、北海道てん菜糖業は壊滅的打撃から…

しかしながら、1945年(昭和20)の第二次世界大戦敗戦後、日本は外地(植民地)の事業を失います。

北海道では、戦時末期から敗戦後の混乱期にかけ、生産資材、特に肥料入手困難や労働力不足から、1948年(昭和23)には、てん菜作付面積が1万2030ヘクタール、単収は1ヘクタール当たり5.51トン、原料てん菜総生産量6万6317トン、産糖量も6575トンにまで落ち込みました。

戦後の日本経済の復興に当たっては、食糧難の解決が喫緊の課題でした。

沖縄は米国の占領下にあり、改めて食糧増産を望める広大な農地と豊富な資源を有する北海道の開発が注目されました。

北海道では、戦時末期から敗戦後の混乱期にかけ、生産資材、特に肥料入手困難や労働力不足から、1948年(昭和23)には、てん菜作付面積が1万2030ヘクタール、単収は1ヘクタール当たり5.51トン、原料てん菜総生産量6万6317トン、産糖量も6575トンにまで落ち込みました。

戦後の日本経済の復興に当たっては、食糧難の解決が喫緊の課題でした。

沖縄は米国の占領下にあり、改めて食糧増産を望める広大な農地と豊富な資源を有する北海道の開発が注目されました。

コラム1 国会での議論 明治初期と同じ課題「国費・外貨流出」明治初期と同じ課題にぶつかった戦後日本。1952年(昭和27)〜1953年(昭和28)にかけての国会においては、てん菜糖業の育成が議論されました。 「当時てん菜栽培の北海道における寒地畑作輪作農業に占める意義と外貨節約という国民経済的意義よりすれば、その増産は極めて望ましい…、砂糖のごとき生活必需品の大部分を海外に仰ぐということは決して当を得たものではなく、少なくとも乳幼児・病人などの最低需要は国内産糖で賄う必要がある…、砂糖輸入のために費消しつつある外貨は、決して軽視し得ない額にのぼっており、てん菜糖業の育成によって貴重なる外貨を節約しなければならない…、砂糖の自給度を向上し、外貨の節約を図ることはてん菜の増産に俟つ以外にない…、云々〜」の議論がなされました。 (日本銀行調査局「北海道甜菜糖業の成立の条件と可能性について」〈昭和28年7月〉より抜粋) |

寒冷地畑作輪作農業における基幹作物である「てん菜」については、1953年(昭和28)に「てん菜生産振興臨時措置法」が制定され(1964年に「甘味資源特別措置法」に代わる)、てん菜糖業者も生産者への増産奨励策・各種助成策を取り、原料確保が進み経営が安定するようになりました。前述の措置法に基づき北海道庁は第1次てん菜生産5カ年計画を策定し、作付面積が着実に増加しました。この状況を踏まえて芝浦製糖、台糖、大日本製糖、ホクレン、日甜がそれぞれ国の許諾を受けて、1957(昭和32)〜62年(昭和37)の間に、北見・中斜里・道南・美幌・本別・清水の6工場が新設されました。

(3)その後日本経済の急激な成長に対して…

海外からの貿易自由化圧力が高まり、1963年(昭和38)8月に粗糖の輸入自由化が実施され、当時の農林省は国内糖価の安定を図るために、1965年(昭和40)「砂糖の価格安定等に関する法律(糖安法)」を制定し、鹿児島(後に沖縄を含む)の甘蔗栽培農業のサトウキビ栽培ならびに北海道畑作輪作農業のてん菜栽培の持続的発展と国内産糖業者・精糖業者の経営安定化に努めました。「はじめに」で紹介しました佐藤裕さんの言を借りると、「正に『三位一体』で相互に支え合う構図」として発展してきたのです。

その後も国は、砂糖に関する法律の改正や制度の見直しを進めながら、現在に至っております。また、てん菜糖業者は、工場の廃止・新設を実施、現在北海道は、3者7工場体制となっております。(ホクレン:中斜里・清水、北海道糖業:北見・道南、日本甜菜製糖:士別・美幌・芽室)

その後も国は、砂糖に関する法律の改正や制度の見直しを進めながら、現在に至っております。また、てん菜糖業者は、工場の廃止・新設を実施、現在北海道は、3者7工場体制となっております。(ホクレン:中斜里・清水、北海道糖業:北見・道南、日本甜菜製糖:士別・美幌・芽室)

(4)北海道てん菜糖事業は、明治政府が殖産興業政策の一環として開始…

既述の通り、明治初期に紋別製糖所、札幌製糖株式会社が設立されましたが、それぞれ、てん菜原料確保に難渋したことと製糖技術の稚拙さから行き詰まり、明治中期に解散となって以来30年ぶりの1919年(大正8)に北海道製糖が、また、翌年に旧日本甜菜製糖が設立され、日本の「てん菜糖事業の再興、復活」が成りました。

しかし、明治初期の失敗と同じく、創業当初から北海道開拓史の苦難と同時進行で、原料てん菜の確保に苦難の連続でしたが、幾多の試練と困難を乗り越え、現在てん菜は北海道畑作輪作農業の基幹作物の一つに成長しました。この間、日甜は「開拓者精神を貫き 社会に貢献しよう」の企業理念(社是)のもと、北海道の各糖業者とともに、北海道農業の開拓・振興と安全・安心な国内甘味資源の確保に努めてきました。

現在北海道では、約6000戸弱の生産者により、作付面積約5万ヘクタール、約350万トン前後の原料てん菜が毎年生産され、この原料てん菜から約55万トン前後の国産砂糖が生産されています。

しかし、明治初期の失敗と同じく、創業当初から北海道開拓史の苦難と同時進行で、原料てん菜の確保に苦難の連続でしたが、幾多の試練と困難を乗り越え、現在てん菜は北海道畑作輪作農業の基幹作物の一つに成長しました。この間、日甜は「開拓者精神を貫き 社会に貢献しよう」の企業理念(社是)のもと、北海道の各糖業者とともに、北海道農業の開拓・振興と安全・安心な国内甘味資源の確保に努めてきました。

現在北海道では、約6000戸弱の生産者により、作付面積約5万ヘクタール、約350万トン前後の原料てん菜が毎年生産され、この原料てん菜から約55万トン前後の国産砂糖が生産されています。

おわりに

―先人の意思を引き継いで―

わが国はこれまで明治初期と敗戦後において、二度の国難、国費流出という大きな問題が起こりました。その都度、北海道の大地はその可能性で答えてきました。

私たち「てん菜糖業人」は、産業人として、これからも北海道畑作輪作農業の基幹作物の一つであるてん菜の生産者の適正な利益を確保しながら、安全・安心な国内甘味資源供給という目標に加えて、新たな「てん菜の砂糖以外の有効利用」の将来も見据え、北海道におけるてん菜栽培の持続的発展を通して、「てん菜糖業」から「てん菜産業」を目指し、わが国の地域社会や経済の発展に貢献するという高い志をもって、本誌1月号の佐藤裕さんの仰る通り、渋沢栄一や新渡戸らをはじめとする幾多の先人の思いをしっかりと未来へつないでいきたいと思います。皆様もご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

私たち「てん菜糖業人」は、産業人として、これからも北海道畑作輪作農業の基幹作物の一つであるてん菜の生産者の適正な利益を確保しながら、安全・安心な国内甘味資源供給という目標に加えて、新たな「てん菜の砂糖以外の有効利用」の将来も見据え、北海道におけるてん菜栽培の持続的発展を通して、「てん菜糖業」から「てん菜産業」を目指し、わが国の地域社会や経済の発展に貢献するという高い志をもって、本誌1月号の佐藤裕さんの仰る通り、渋沢栄一や新渡戸らをはじめとする幾多の先人の思いをしっかりと未来へつないでいきたいと思います。皆様もご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

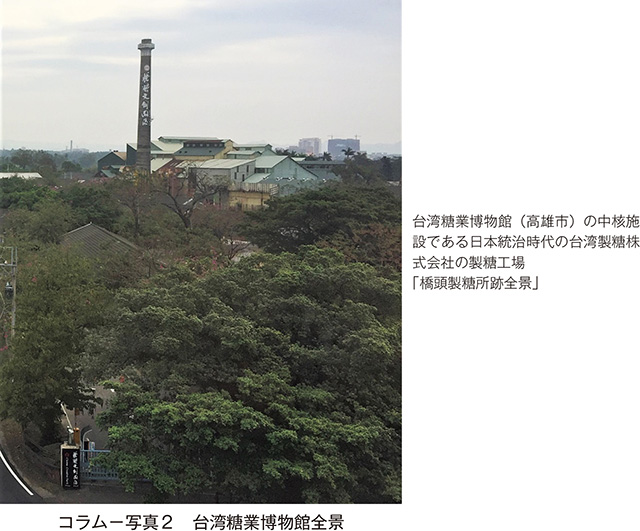

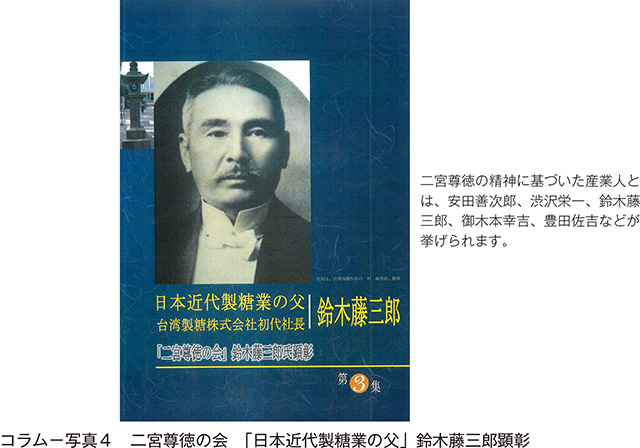

コラム2 台湾製糖株式会社 初代社長鈴木籐三郎の物語本文では明治初期から、てん菜糖事業と札幌農学校卒業生である新渡戸ほかとの関わりの物語を見てきましたが、これとさまざまに交わる静岡県森町出身の報徳産業人・初代台湾製糖社長鈴木籐三郎の物語を、歴史の彩なす物語として見ていきます。 大変興味深いことに、日本の植民地時代の台湾製糖業発展のルーツを、北海道てん菜製糖業の黎明期に見いだすことができ、さらに、現在の日本甜菜製糖株式会社のルーツである北海道製糖株式会社は、台湾から伝播(でん ぱ)されたさまざまな礎の上に実現されたという事実があります。 北海道から台湾へと投げられた戦前日本のブーメランは、再び北海道に戻ることによって、てん菜糖業を発展させることになりました(久保文克著「北海道から台湾へ、そして、再び北海道へ」『日本甜菜製糖100年史』から抜粋)。 1895年(明治28)下関講和条約が締結され、台湾は日本の植民地となり、台湾総督により統治されました。1898年(明治31)児玉源太郎(46歳)が第4代総督に就任、児玉は台湾財政独立のため産業開発を第一とし、後藤新平(41歳)を民政長官に抜擢し、糖業の奨励を掲げます。  こうして1900年(明治33)12月、台湾製糖株式会社が創立されると、45歳の鈴木籐三郎は、政治家井上馨や三井物産専務の益田孝らに招かれ、初代社長に就任します。ここに、後に台湾総督府糖務局長となる新渡戸(39歳)と歴史の線が交錯します。 鈴木は若い頃から、静岡県森町内にある報徳社の会合に出席し、熱心に二宮尊徳の報徳の精神を学びました。家業の砂糖を用いた菓子製造に携わりながら、吉田五十穂翻訳『甜菜糖製法』を手に入れ、自ら寝食を惜しんで研究し、砂糖の製法を勉強していたと言われています。 1883年(明治16)、28歳の鈴木は、当時困難であった氷砂糖大量生産に成功した後、翌年には氷砂糖工場を設立するなど精製糖事業に進出します。 1889年(明治22)、34歳の鈴木は、わが国最初の精糖会社である日本精製糖株式会社を設立すると、多忙を極めるなか、翌年には官営北海道紋別製糖所にて、職工と一緒にてん菜糖事業の実際を働きながら見学し、精力的に砂糖製法を学びました。   こうした紋別製糖所での経験や人脈、機械に関する知見および機械設備の一部などが、のちに台湾で生かされることとなります。鈴木は1900年(明治33)、前述の台湾製糖株式会社の初代社長として就任しました。なお、鈴木はその後、1903年(明治36)、日本精製糖株式会社の社長にも就任し、「日本製糖業の父」とも呼ばれています。 台湾においては、新渡戸の来台前後に各製糖会社−塩水港精糖、大日本製糖、明治製糖、帝国製糖などが台湾製糖に続き設立されました。この帝国製糖が1919年(大正8)にてん菜糖業の北海道製糖株式会社を十勝帯広に設立します。北海道から台湾へ、台湾から再び北海道へと歴史が続きました。  |

【参考文献】

1)社団法人糖業協会編『近代日本糖業史』

2)芝原拓自著(1977)『世界史のなかの明治維新』 第1章「欧米列強と日本」

3)JR北海道社内誌No.373特集『日本を変えた鰊』

4)『新渡戸稲造全集第11巻』「読書と人生」第1講7、読書の利益

5)台湾総督府技師農学博士 新渡戸稲造著(1901)『糖業改良意見書』

6)蝦名賢造著(1980)「札幌農学校」第八章209ページ『新渡戸稲造』

7)高井宗広編(2004)『ブルックス札幌農学校講義』

8)藤田正一著(2013)『日本のオールターナティブ』

9)報徳産業革命の人 報徳社徒 鈴木籐三郎の一生、「二宮尊徳の会」鈴木籐三郎氏顕彰 第1集

10)日本近代製糖業の父、台湾製糖株式会社初代社長 鈴木籐三郎「二宮尊徳の会」鈴木籐三郎氏顕彰 第3集

11)日本甜菜製糖株式会社(2019)『日本甜菜製糖 100年史』

12)日本銀行調査局(昭和28年7月)北海道てん菜糖業の成立の条件と可能性について

13)橋本佳三著(1984)『ビート余話』

1)社団法人糖業協会編『近代日本糖業史』

2)芝原拓自著(1977)『世界史のなかの明治維新』 第1章「欧米列強と日本」

3)JR北海道社内誌No.373特集『日本を変えた鰊』

4)『新渡戸稲造全集第11巻』「読書と人生」第1講7、読書の利益

5)台湾総督府技師農学博士 新渡戸稲造著(1901)『糖業改良意見書』

6)蝦名賢造著(1980)「札幌農学校」第八章209ページ『新渡戸稲造』

7)高井宗広編(2004)『ブルックス札幌農学校講義』

8)藤田正一著(2013)『日本のオールターナティブ』

9)報徳産業革命の人 報徳社徒 鈴木籐三郎の一生、「二宮尊徳の会」鈴木籐三郎氏顕彰 第1集

10)日本近代製糖業の父、台湾製糖株式会社初代社長 鈴木籐三郎「二宮尊徳の会」鈴木籐三郎氏顕彰 第3集

11)日本甜菜製糖株式会社(2019)『日本甜菜製糖 100年史』

12)日本銀行調査局(昭和28年7月)北海道てん菜糖業の成立の条件と可能性について

13)橋本佳三著(1984)『ビート余話』

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678