ホーム > 砂糖 > 調査報告 > 砂糖関係学術研究委託調査 > 畑作経営における高度大型機械によるてん菜省力作業体系と導入の意思決定要因の解明

最終更新日:2025年11月10日

畑作経営における高度大型機械による

てん菜省力作業体系と導入の意思決定要因の解明

2025年11月

帯広畜産大学 環境農学研究部門 農業経済学分野

准教授 三宅 俊輔

【要約】

大型多畦収穫機の導入は、てん菜生産の省力化と効率化に寄与することが期待されている。十勝とオホーツクの調査事例では、多畦収穫機の利用により労働力が削減され、収穫効率が向上していた。しかし、導入には高額な費用や技術的な課題が伴い、導入においては複数経営での利用が前提となる。中核となる経営主体のリーダーシップの下で、収穫や土地利用の調整を行うことが円滑な利用の上で重要となる。中核主体が中心となり、導入効果を「見える形」で提示すること、導入の阻害要因に対しては実規模での導入試験などによるデータの提示や変化する作業の「見える化」、現状における課題の共有化などにより、参画経営の技術条件に係る懸念を減じることが重要であろう。

はじめに

近年、北海道における畑作主産地では、てん菜の作付面積の減少などにより輪作体系の維持が難しくなりつつあり、農業経営の持続性が危ぶまれている。農業においては大規模化やスマート農業技術の導入が進んでいるが、労働力の縮小の下での展開であることや、作業機械や土地利用の変更も伴うことから、輪作体系や経営・作業技術の体系を大きく変える可能性があり、すべての畑作経営に等しく適応できるものではない。道内では作付目標よりも作付面積が下回る状況が生じている中で、てん菜の適正な生産能力を保持することは食料安全保障と畑作経営の安定に重要であり、特に北海道の大規模畑作経営において、てん菜は輪作体系の一部として今後も位置付けられていくことが必要である。

従って、農村部においては、人口・生産者戸数の減少の進行と畑作主産地で進展する大規模化が同時並行的に発生している下で、他の畑作物に比べて相対的に多くの労働時間を必要とするてん菜の作付減少の可能性が高いことが懸念される。今後もてん菜が輪作の一部として位置付けられていくためには、生産サイドの面からは、てん菜生産に関する省力化技術が経営や作業に与える影響を明らかにし、新技術の導入を促進あるいは阻害する要因を特定することが重要であろう。

すべての畑作経営が、個別完結した「大規模化」を実現することは、てん菜の作付面積確保に向けた一つの方法である。しかしながら、すべての経営が大規模化することは困難であることから、生産者集団などでの大型機械の利用によるてん菜の作付け維持・拡大の方向も模索する必要がある。本稿では、後者について検討する。すなわち、北海道の畑作主産地においててん菜の生産作業の効率化を図りつつ、輪作体系の維持を前提とした作業体系の改善を実現する新技術の導入条件を検討する。以下では、てん菜生産のボトルネックへの集団での対応として、大型多畦収穫機の導入による省力性の実現可能性に注目し、新技術の導入に際しての意思決定要因と阻害要因を明らかにする。

なお、本調査は独立行政法人農畜産業振興機構の令和6年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査により実施したものである。

従って、農村部においては、人口・生産者戸数の減少の進行と畑作主産地で進展する大規模化が同時並行的に発生している下で、他の畑作物に比べて相対的に多くの労働時間を必要とするてん菜の作付減少の可能性が高いことが懸念される。今後もてん菜が輪作の一部として位置付けられていくためには、生産サイドの面からは、てん菜生産に関する省力化技術が経営や作業に与える影響を明らかにし、新技術の導入を促進あるいは阻害する要因を特定することが重要であろう。

すべての畑作経営が、個別完結した「大規模化」を実現することは、てん菜の作付面積確保に向けた一つの方法である。しかしながら、すべての経営が大規模化することは困難であることから、生産者集団などでの大型機械の利用によるてん菜の作付け維持・拡大の方向も模索する必要がある。本稿では、後者について検討する。すなわち、北海道の畑作主産地においててん菜の生産作業の効率化を図りつつ、輪作体系の維持を前提とした作業体系の改善を実現する新技術の導入条件を検討する。以下では、てん菜生産のボトルネックへの集団での対応として、大型多畦収穫機の導入による省力性の実現可能性に注目し、新技術の導入に際しての意思決定要因と阻害要因を明らかにする。

なお、本調査は独立行政法人農畜産業振興機構の令和6年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査により実施したものである。

1 多畦収穫機導入事例の概況

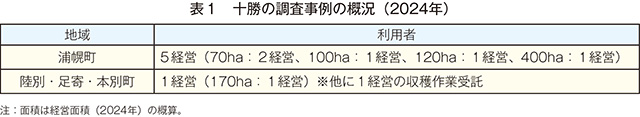

(1)十勝の調査事例

十勝管内東部・東北部の4町において多畦収穫機を利用する事例の概況を、表1に示した。十勝の調査事例では、2台の多畦収穫機が利用されており、同一の大規模農業法人が双方に関与している。1台が、浦幌町で機械利用組合が組織され5経営での共同利用、もう1台が農業法人を中核として利用され、受託作業でも活用されている。なお、この農業法人は双方に関与しており、表1の浦幌町の400ヘクタール規模の経営と同一の法人である。

多畦収穫機の利用について、前者は機械利用組合での共同利用でオペレータ(以下「OP」という)は各経営で担われている。後者は大規模農業法人の社員がOPとなり、農業法人と作業委託経営の収穫作業を担っている。OPに違いがあるものの、多畦収穫機の利用には、この大規模農業法人が利用面積や利用計画の面で強く関与している。

この法人は製糖業者の傘下にある法人であり、従業員10人、てん菜を中心に小麦、大豆、ばれいしょなどを作付けしている。浦幌町では、利用組合を構成する畑作経営にてん菜収穫を委託しており、陸別・足寄・本別町では、法人の社員が多畦収穫機のOPとして作業を行っている。両地域とも150ヘクタール以上を多畦収穫機で収穫しており、機械の導入費用やランニングコストを経済的に賄い得る作業面積が確保されている。

多畦収穫機の利用について、前者は機械利用組合での共同利用でオペレータ(以下「OP」という)は各経営で担われている。後者は大規模農業法人の社員がOPとなり、農業法人と作業委託経営の収穫作業を担っている。OPに違いがあるものの、多畦収穫機の利用には、この大規模農業法人が利用面積や利用計画の面で強く関与している。

この法人は製糖業者の傘下にある法人であり、従業員10人、てん菜を中心に小麦、大豆、ばれいしょなどを作付けしている。浦幌町では、利用組合を構成する畑作経営にてん菜収穫を委託しており、陸別・足寄・本別町では、法人の社員が多畦収穫機のOPとして作業を行っている。両地域とも150ヘクタール以上を多畦収穫機で収穫しており、機械の導入費用やランニングコストを経済的に賄い得る作業面積が確保されている。

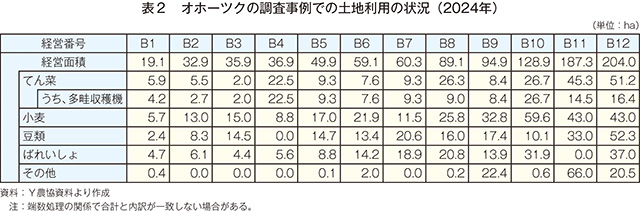

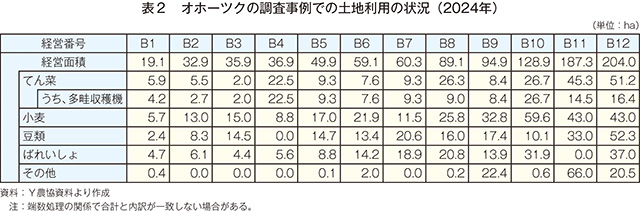

(2)オホーツクの調査事例

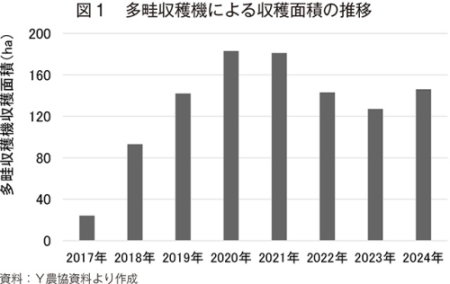

オホーツク管内の調査事例については、調査時(2024年)において、多畦収穫機により14経営のてん菜収穫が実施されており、そのうち12経営が導入・利用を進めてきたY農協管内の畑作経営である(表2)。また、機械導入後は、年次変動はありつつも、140ヘクタール程度の面積を確保している(図1)。

2 多畦収穫機導入時の課題と作業体系の変化

(1)課題

オホーツクの事例での多畦収穫機の導入以前には、50ヘクタール以上への大規模化も進展し、てん菜の作付面積が1戸当たり20ヘクタールとなる経営も現れていた。一方で、大豆とてん菜の収穫時期が重なり、人手不足によりてん菜の収穫作業の対応に遅延が生じていたとされる。てん菜の収穫がずれ込むことにより、次年度の生産に向けた作業である、堆肥散布や耕起作業(いわゆる秋起こし)が秋季に実施できない問題が発生していた。そのため、4月に耕起作業が必要になり、播種などの作業がタイトになることの要因の一つになっていた。こうした背景から、てん菜収穫の効率が高い技術を導入する必要性が高まっていた。

十勝の事例での多畦収穫機の導入以前においても、大豆収穫や小麦の防除と、てん菜収穫の作業競合が生起するようになり、慣行のてん菜けん引式ハーベスタでは、てん菜の作付面積の維持が難しくなりつつあった。また、導入直前においては複数経営が協力した出役による組作業での収穫作業が可能だったが、将来的には高齢化と大規模化で収穫作業およびてん菜の生産自体に不安を感じていたことも挙げられた。

以上から、大規模化や労働力の縮小、大豆生産の拡大、および慣行のてん菜収穫機の作業能率の下で、既存の作業体系ではてん菜の作付けを維持することが困難になりつつあったことが指摘できる。

十勝の事例での多畦収穫機の導入以前においても、大豆収穫や小麦の防除と、てん菜収穫の作業競合が生起するようになり、慣行のてん菜けん引式ハーベスタでは、てん菜の作付面積の維持が難しくなりつつあった。また、導入直前においては複数経営が協力した出役による組作業での収穫作業が可能だったが、将来的には高齢化と大規模化で収穫作業およびてん菜の生産自体に不安を感じていたことも挙げられた。

以上から、大規模化や労働力の縮小、大豆生産の拡大、および慣行のてん菜収穫機の作業能率の下で、既存の作業体系ではてん菜の作付けを維持することが困難になりつつあったことが指摘できる。

(2)作業体系の変化

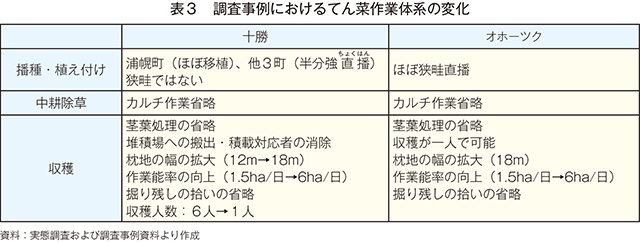

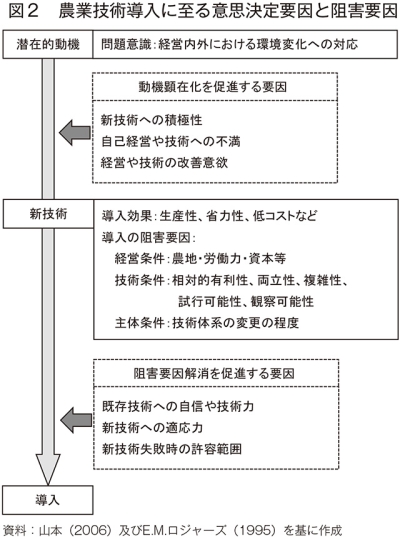

多畦収穫機の導入によるてん菜作業体系の変化は、主に以下の2点がある(表3)。第一に、カルチベータ(土壌の中耕や培土を行う農業機械)による中耕除草作業の省略である。十勝の事例においては、中耕作業によりてん菜周辺に土寄せがされることで、収穫作業が行いづらくなることが挙げられ、省略されていた。オホーツクの事例においては、狭畦(畦幅50センチメートル)での栽培であるため、機械除草作業自体の必要性がないとされた。

第二に、収穫作業の省力化である。ここでの省力化は、1)多畦収穫機が高能率であることと、2)作業に必要な人数の削減−がある。前者については、多畦収穫機が収穫時に茎葉処理を行い得るため別工程で行う必要がないこと、てん菜の堆積場への運搬や堆積を同機で行い得ること、収穫の作業能率が慣行機より4倍程度高い(慣行機:1日当たり1.5ヘクタール、多畦収穫機:同6ヘクタール)こと、さらに、収穫機が走行した後に掘り残したてん菜を拾い上げる作業が基本的に不要な(≒収穫ロスは高くない)ことがある。後者については、多畦収穫機の導入前では、例えば、ビートタッパー(てん菜の茎葉を切り取るための農業機械)のOP、てん菜収穫機のOP、搬出用のテッピングワゴン(ダンプカーに積載するための農業機械)をけん引するOP、堆積場での重機のOP、収穫ロスへの対応労働力などのように、複数のOPや労働力が必要になっていた。両事例とも、多畦収穫機に変更することにより、1人で収穫作業が可能であることを示している。

第二に、収穫作業の省力化である。ここでの省力化は、1)多畦収穫機が高能率であることと、2)作業に必要な人数の削減−がある。前者については、多畦収穫機が収穫時に茎葉処理を行い得るため別工程で行う必要がないこと、てん菜の堆積場への運搬や堆積を同機で行い得ること、収穫の作業能率が慣行機より4倍程度高い(慣行機:1日当たり1.5ヘクタール、多畦収穫機:同6ヘクタール)こと、さらに、収穫機が走行した後に掘り残したてん菜を拾い上げる作業が基本的に不要な(≒収穫ロスは高くない)ことがある。後者については、多畦収穫機の導入前では、例えば、ビートタッパー(てん菜の茎葉を切り取るための農業機械)のOP、てん菜収穫機のOP、搬出用のテッピングワゴン(ダンプカーに積載するための農業機械)をけん引するOP、堆積場での重機のOP、収穫ロスへの対応労働力などのように、複数のOPや労働力が必要になっていた。両事例とも、多畦収穫機に変更することにより、1人で収穫作業が可能であることを示している。

3 意思決定要因と阻害要因

(1)分析の枠組み

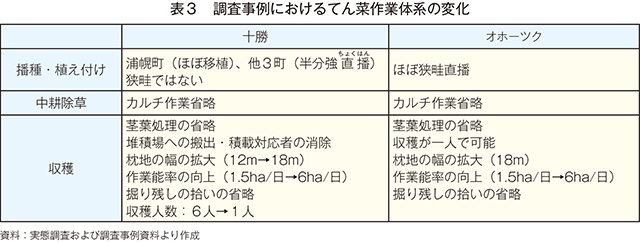

しかしながら、実際にはてん菜の多畦収穫機の導入はごく一部にとどまる。そこで、既往研究の枠組みを援用して、多畦収穫機の導入に係る要因について分析した。山本(2006)は「経営者の技術導入行動は、動機の強さと阻害要因の強さによって決定される」とする。すなわち、「経営者が、ある特定の対象技術を認知した場合、潜在的動機が機能し、経営条件を総合的に考慮しながら、技術の導入効果を誘因として動機が顕在化し具体化する。そして、これが技術導入行動の源泉となり、多様な阻害要因解消のための意思決定や経営行動を開始する。最終的に経営者において阻害要因の強さが許容できる範囲にまで低減・解消すれば技術の導入行動に至る」とする。また、山本(2006)が指摘する阻害要因に関連し、E.M.ロジャーズ(1995)は、イノベーションの持つ属性を五つ挙げており、相対的有利性、両立性、複雑性、試行可能性、観察可能性を指摘する。こうした知見を踏まえ、図2に多畦収穫機の導入に関連する部分を整理した。

(2)潜在的動機と動機顕在化を促進する要因

潜在的動機に影響するとされる経営理念は、両事例とも地域のてん菜生産のために何をすべきかという意識があり、さらに十勝の事例では、中核である農業法人に先進的な多畦収穫機を導入・活用することで、てん菜生産の振興を実現したいという、てん菜生産を行う他者や他地域に対する「競争心」が確認された。その下で、地域や畑作経営における労働力の縮小という経営内外の環境変化とてん菜生産が抱える多労的な側面を問題意識としていた。これらの点が、てん菜生産の継続性に係る問題を解消する潜在的な動機である。ここで期待される方策は、先述のように、てん菜収穫をより効率的かつ省力的に実施する作業の実現である。

動機顕在化を促進する要因として、図2には次の3点を挙げている。

1)新技術への積極性については、両事例とも「良いと思ったことはとりあえずやってみる」という姿勢があった。十勝の調査事例では、中核となっている農業法人は「やらないで後悔するよりやって後悔した方が良い」という志向を持っていた。先行して導入したオホーツクの事例への視察も行い、多畦収穫機に対して積極的な情報収集を行っていた。オホーツクの事例では、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)の実施する研究事業に参画し、多畦収穫機の試験的な導入を行っていた。実証試験の中核となった農業協同組合(以下「JA」という)の担当者は、実証機や利用体制などについて欧州に視察に行っていた。2回目に訪欧した際には、研究事業での多畦収穫機のOPも同行させ、機械利用について実地でOPの指導を受ける機会ともしていた。

2)自己の経営や技術への不満については、上記のように、労働力の縮小や畑作経営の大規模化、大豆の導入・拡大などの下で、てん菜収穫作業が経営展開上のボトルネックとなっていることがあり、これを打破するための技術を求めていた。現状のままではてん菜生産の縮小(=てん菜作付経営・面積の減少)に至ることを危惧しており、収穫を中心として既存のてん菜生産体系に強い不満が存在していた。

3)経営や技術の改善意欲については、十勝の事例では、導入を主導した農業法人の担当者は、導入(=作業体系の改善)後に想定される事象を複数想起しておき、それぞれへの対応策を検討していた。それらのうち過半数で効果が得られる、または課題が生じても対応可能と判断できれば実施するという志向であった。その下で、農業法人を中心としててん菜の作付面積の確保を図ることを試行していた。オホーツクの事例では、労働力の縮小、経営の大規模化の下で、大半の農地が、省力的な生産が可能な小麦に転換してしまうことを懸念していた。すなわち、てん菜生産の縮小とそれに伴う農業生産の粗放化や輪作体系の崩壊が懸念され、畑作経営をサポートする仕組みの構築が必要であるとしていた。その下で、てん菜収穫の1日における作業能率を向上させることが志向された。

動機顕在化を促進する要因として、図2には次の3点を挙げている。

1)新技術への積極性については、両事例とも「良いと思ったことはとりあえずやってみる」という姿勢があった。十勝の調査事例では、中核となっている農業法人は「やらないで後悔するよりやって後悔した方が良い」という志向を持っていた。先行して導入したオホーツクの事例への視察も行い、多畦収穫機に対して積極的な情報収集を行っていた。オホーツクの事例では、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)の実施する研究事業に参画し、多畦収穫機の試験的な導入を行っていた。実証試験の中核となった農業協同組合(以下「JA」という)の担当者は、実証機や利用体制などについて欧州に視察に行っていた。2回目に訪欧した際には、研究事業での多畦収穫機のOPも同行させ、機械利用について実地でOPの指導を受ける機会ともしていた。

2)自己の経営や技術への不満については、上記のように、労働力の縮小や畑作経営の大規模化、大豆の導入・拡大などの下で、てん菜収穫作業が経営展開上のボトルネックとなっていることがあり、これを打破するための技術を求めていた。現状のままではてん菜生産の縮小(=てん菜作付経営・面積の減少)に至ることを危惧しており、収穫を中心として既存のてん菜生産体系に強い不満が存在していた。

3)経営や技術の改善意欲については、十勝の事例では、導入を主導した農業法人の担当者は、導入(=作業体系の改善)後に想定される事象を複数想起しておき、それぞれへの対応策を検討していた。それらのうち過半数で効果が得られる、または課題が生じても対応可能と判断できれば実施するという志向であった。その下で、農業法人を中心としててん菜の作付面積の確保を図ることを試行していた。オホーツクの事例では、労働力の縮小、経営の大規模化の下で、大半の農地が、省力的な生産が可能な小麦に転換してしまうことを懸念していた。すなわち、てん菜生産の縮小とそれに伴う農業生産の粗放化や輪作体系の崩壊が懸念され、畑作経営をサポートする仕組みの構築が必要であるとしていた。その下で、てん菜収穫の1日における作業能率を向上させることが志向された。

(3)多畦収穫機(新技術)の導入効果と阻害要因

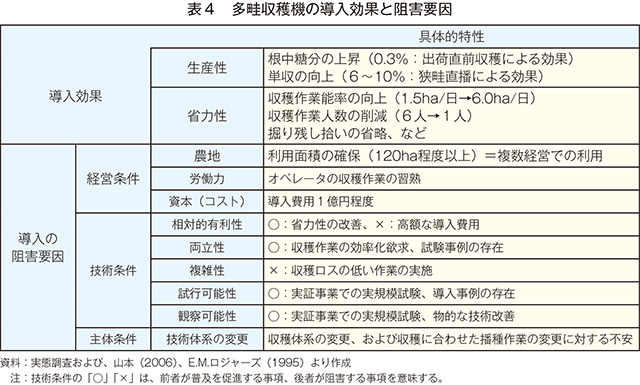

導入効果と阻害要因を表4に示した。多畦収穫機の導入により期待していた効果としては、両事例とも省力化を挙げた。なお、実際の導入後には、慣行の収穫機よりも作業能率が大幅に向上しており、作業時の労働人数の削減も実現している。さらに、この期待していた効果以外の効果も生じていた。十勝の事例では、根中糖分が0.3%上昇したとされる。これは、収穫を出荷予定日直前に行うことが可能になったことによる効果とされる。また、オホーツクの事例では、狭畦栽培の下で栽植密度が上がったことで、根中糖分には変化が無かったものの、単収が6〜10%上昇したとされた。この効果は、多畦収穫機により適合する播種体系に変更したことによるとされる。具体的には、従来は移植がメインであったが、多畦収穫機のヘッダにより適合する狭畦直播に変更した点である。

それでは、導入の阻害要因について見ていくこととする。

「経営条件」については、利用面積の確保が両事例から挙げられた。個別経営が単独で経済的に多畦収穫機の利用可能なてん菜収穫面積を確保することは困難であり、複数経営での利用を前提とすることが求められる。また、労働力については、オホーツクの事例では、実証事業の当初は、多畦収穫機をドイツのOPに対応してもらい、2年目にもドイツのOPに教授してもらいながら実施していた。十勝の事例でも、当初は収穫ロスを抑えるキャリブレーション(数値の正確性を高めるための調整作業)が難しかったとされる。さらに、多畦収穫機の導入費用は、事例や導入時期にもよるが、1億円程度を見込む必要があり、非常に高額であることが挙げられる。

「技術条件」については、E.M.ロジャーズ(1995)の五つのイノベーション属性に則して分析した。

1)相対的有利性は、慣行よりもより良い技術であると知覚される度合いである。導入効果にあるように、省力性については慣行機械に比べて非常に高く、導入を後押しするものである。一方、導入費用は慣行機械に比べて著しく高いと言える。

2)両立性は、イノベーションにもつ欲求と価値観や、過去の経験と一致していると知覚される度合いである。収穫に係る作業効率の向上が可能な特性を持つ多畦収穫機は、導入の検討者にとっては両立性が高いと言える。また、十勝の事例においても、先行した試験事例を踏まえた導入を進めており、そうしたアイデアが過去の経験として位置付けられる。

3)複雑性は、理解や利用が難しいと知覚される度合いである。調査事例では、収穫ロスを抑えるためのキャリブレーションやヘッダの調整・改良が必要であるとされた。

4)試行可能性は、小規模レベルで実験的に実施できる度合いである。オホーツクの事例が参画していた研究事業では、少数の圃場を対象として実規模レベルでの収穫試験も行われており、農研機構と実施したその研究事業が強く影響している。また、十勝の事例においては、オホーツクでの先行導入事例という存在から、間接的に実験的な成果を得られていた。

5)観察可能性は、イノベーションの成果について、観察や成果の伝達のしやすさの度合いである。この点においても、オホーツクの事例は研究事業を契機にできたことで、JAだけでなく、周囲の畑作経営に視角的に作業や成果を提示することが可能であった。十勝の事例においても、導入事例や農業法人の作付面積を踏まえた作業体系や利用面積について、実現可能性が見える提示が可能であった。

「主体条件」については、特定の技術の導入による技術体系の変更に伴う不安感や抵抗感などである。調査事例では、非常に高価格な機械であることの他に、収穫機が大型化することに伴う旋回などのための枕地の拡大や、収穫ロスの発生に対する懸念が示された。また、オホーツクの事例では、収穫の効率向上に対応したてん菜植え付け作業の高速化対応(移植機開発、直播導入)の検討が挙げられる。

それでは、導入の阻害要因について見ていくこととする。

「経営条件」については、利用面積の確保が両事例から挙げられた。個別経営が単独で経済的に多畦収穫機の利用可能なてん菜収穫面積を確保することは困難であり、複数経営での利用を前提とすることが求められる。また、労働力については、オホーツクの事例では、実証事業の当初は、多畦収穫機をドイツのOPに対応してもらい、2年目にもドイツのOPに教授してもらいながら実施していた。十勝の事例でも、当初は収穫ロスを抑えるキャリブレーション(数値の正確性を高めるための調整作業)が難しかったとされる。さらに、多畦収穫機の導入費用は、事例や導入時期にもよるが、1億円程度を見込む必要があり、非常に高額であることが挙げられる。

「技術条件」については、E.M.ロジャーズ(1995)の五つのイノベーション属性に則して分析した。

1)相対的有利性は、慣行よりもより良い技術であると知覚される度合いである。導入効果にあるように、省力性については慣行機械に比べて非常に高く、導入を後押しするものである。一方、導入費用は慣行機械に比べて著しく高いと言える。

2)両立性は、イノベーションにもつ欲求と価値観や、過去の経験と一致していると知覚される度合いである。収穫に係る作業効率の向上が可能な特性を持つ多畦収穫機は、導入の検討者にとっては両立性が高いと言える。また、十勝の事例においても、先行した試験事例を踏まえた導入を進めており、そうしたアイデアが過去の経験として位置付けられる。

3)複雑性は、理解や利用が難しいと知覚される度合いである。調査事例では、収穫ロスを抑えるためのキャリブレーションやヘッダの調整・改良が必要であるとされた。

4)試行可能性は、小規模レベルで実験的に実施できる度合いである。オホーツクの事例が参画していた研究事業では、少数の圃場を対象として実規模レベルでの収穫試験も行われており、農研機構と実施したその研究事業が強く影響している。また、十勝の事例においては、オホーツクでの先行導入事例という存在から、間接的に実験的な成果を得られていた。

5)観察可能性は、イノベーションの成果について、観察や成果の伝達のしやすさの度合いである。この点においても、オホーツクの事例は研究事業を契機にできたことで、JAだけでなく、周囲の畑作経営に視角的に作業や成果を提示することが可能であった。十勝の事例においても、導入事例や農業法人の作付面積を踏まえた作業体系や利用面積について、実現可能性が見える提示が可能であった。

「主体条件」については、特定の技術の導入による技術体系の変更に伴う不安感や抵抗感などである。調査事例では、非常に高価格な機械であることの他に、収穫機が大型化することに伴う旋回などのための枕地の拡大や、収穫ロスの発生に対する懸念が示された。また、オホーツクの事例では、収穫の効率向上に対応したてん菜植え付け作業の高速化対応(移植機開発、直播導入)の検討が挙げられる。

(4)阻害要因解消を促進する要因

導入の阻害要因を解消し、導入を促進する要因として、図2に次の三つを挙げた。

1)「既存技術への自信や技術力」は、新技術導入により技術体系の変更の必要性が生じても自己の技術力で対応可能かどうか、ということである。十勝の事例では、先行事例や導入事例の視察などの下で、収穫機のキャリブレーション、OPの習熟とヘッダの調整・改良を自地域でも対応が可能であるという判断がされていた。

2)「新技術への適応力」は、技術は画一的ではないため臨機応変な対応が可能か、ということである。この点については、十勝の事例では、オホーツクの調査事例とは別の地域で試験的に利用されていた事例の情報の中で、ヘッダ部分の改良を施していたことを確認していた。機械メーカーに依頼して行い得る内容であり、対応は可能であると判断していた。オホーツクの事例では、研究事業での試験的な導入を経て正式導入されている。これにより、コスト面だけでなく、技術面でも研究機関との検討を経た導入が可能であった。

3)「新技術失敗時の許容範囲」は、新技術を導入して確立するためには、ある程度の失敗は仕方ないと許容できるかどうかである。十勝の事例では、中核となる農業法人が、従前から浦幌町の複数の畑作経営とのつながりがあり、導入理由とメリット、経済性などについて検討会を複数回開催し、懸念の払しょくに努めていた。その際に、「大口利用者」である農業法人が多くを賄うことができることを示していた。その下で、想定通りにいかない場合もあり得ることも念頭に置き、導入機による収穫によるトラブルが発生した場合の改修方法などを別途検討していたとされる。オホーツクの事例では、導入主体はJAであるため、利用者である生産者は直接的には導入費用を負担せず、てん菜収穫に係る機械は各経営が保持していたため、「失敗」時の許容範囲が広かった。

1)「既存技術への自信や技術力」は、新技術導入により技術体系の変更の必要性が生じても自己の技術力で対応可能かどうか、ということである。十勝の事例では、先行事例や導入事例の視察などの下で、収穫機のキャリブレーション、OPの習熟とヘッダの調整・改良を自地域でも対応が可能であるという判断がされていた。

2)「新技術への適応力」は、技術は画一的ではないため臨機応変な対応が可能か、ということである。この点については、十勝の事例では、オホーツクの調査事例とは別の地域で試験的に利用されていた事例の情報の中で、ヘッダ部分の改良を施していたことを確認していた。機械メーカーに依頼して行い得る内容であり、対応は可能であると判断していた。オホーツクの事例では、研究事業での試験的な導入を経て正式導入されている。これにより、コスト面だけでなく、技術面でも研究機関との検討を経た導入が可能であった。

3)「新技術失敗時の許容範囲」は、新技術を導入して確立するためには、ある程度の失敗は仕方ないと許容できるかどうかである。十勝の事例では、中核となる農業法人が、従前から浦幌町の複数の畑作経営とのつながりがあり、導入理由とメリット、経済性などについて検討会を複数回開催し、懸念の払しょくに努めていた。その際に、「大口利用者」である農業法人が多くを賄うことができることを示していた。その下で、想定通りにいかない場合もあり得ることも念頭に置き、導入機による収穫によるトラブルが発生した場合の改修方法などを別途検討していたとされる。オホーツクの事例では、導入主体はJAであるため、利用者である生産者は直接的には導入費用を負担せず、てん菜収穫に係る機械は各経営が保持していたため、「失敗」時の許容範囲が広かった。

4 多畦収穫機の導入に係るプロセス

多畦収穫機の導入に係るプロセスについて、両事例とも、てん菜生産に係る課題と解決できない場合に生じる問題を明確に認識できていた状況があった。ここに、新技術導入の潜在的な動機があった。この動機を顕在化させる要因として、多畦収穫機の導入において中核的な存在であった農業法人とJA担当者には、慣行体系の下での経営や地域に不満があり、改善の意欲が強かったことがある。多畦収穫機は、問題意識に寄与できる特性を保持していたが、非常に高額であることから、複数経営での利用を前提とするという強い経営条件が存在した。この点に対しては、研究事業を通じて潜在的な参加経営に技術の特性を提示できたことや先行事例の情報を踏まえた検討が可能であったことが指摘できる。導入効果を生起するための条件や新技術への対応が可能であることを、中核的な主体が生産者に提示できたことが、導入とその後の効果の発揮につながっていると言える。

さらに、前提とした複数経営での利用に際しては、十勝の事例では、農業法人が中核となり導入および利用の調整を行っていること、オホーツクの事例では、JAが利用調整を行っていることが、新技術への適応力を向上させていたと考えられる。仮に平均的な規模の生産者が20戸で共同利用する場合、誰がどのように利用調整を行うのか、という問題が生じ、機械利用組合での大型機械の利用の際の課題と同様な障壁が生じることが推測される。

さらに、前提とした複数経営での利用に際しては、十勝の事例では、農業法人が中核となり導入および利用の調整を行っていること、オホーツクの事例では、JAが利用調整を行っていることが、新技術への適応力を向上させていたと考えられる。仮に平均的な規模の生産者が20戸で共同利用する場合、誰がどのように利用調整を行うのか、という問題が生じ、機械利用組合での大型機械の利用の際の課題と同様な障壁が生じることが推測される。

おわりに

技術革新に対応するためのてん菜を含めた畑作経営のあり方は、先に述べたとおり、個別経営の大規模化にとどまらない方向性も必要である。すべての経営がさらなる大規模化を進めることは、宅地周辺での農地の確保や機械投資が高額になることから困難であろう。従って、多畦収穫機を導入した調査事例のように、中核となる主体のリーダーシップの下で、収穫や土地利用の調整を行うことが円滑な利用の上で重要となる。その前提として、高額な大型機械の導入には中核となる主体が中心となり、導入効果を「見える形」で提示すること、導入の阻害要因に対しては実規模での導入試験などによるデータの提示や導入後の作業の「見える化」、現状の課題の共有化などにより、参画経営の技術条件に係る懸念を減じることが重要であろう。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678