ホーム > 砂糖 > 調査報告 > 砂糖関係学術研究委託調査 > 四国地域におけるサトウキビの栽培状況および品種利用に関する一考察

最終更新日:2026年1月9日

四国地域におけるサトウキビの栽培状況および品種利用に関する一考察

2026年1月

- 記事のPDFをダウンロード

[2.2MB]

[2.2MB]

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター

熱帯・島嶼研究拠点 寳川 拓生

近畿大学 農学部 准教授 廣岡 義博

【要約】

四国地域におけるサトウキビの栽培実態について、品種利用を中心に調査した。文献調査および聞き取り調査の結果から、江戸期にそれぞれ別の時期に導入されたサトウキビは琉球・薩摩・中国由来のシネンセ種(竹糖)が主であり、現在では竹糖に加えて複数の品種が栽培されていることが分かった。農家の担い手不足が課題であり、農作業のスマート化、適性品種の選定、種苗生産の効率化、およびそれらをサポートする組合または協議会の組織化、行政の関与などが求められると考えられた。また、技術継承のための文献整理、地場智慧の記録・集約化、生産マニュアルの作成も必要である。

はじめに

現在、砂糖の原料であるサトウキビは、沖縄県や鹿児島県の南西諸島を中心に、徳島県や香川県を含む四国地方で商業栽培され、愛知県や千葉県などの小規模生産地を含め日本各地で栽培されている。日本のサトウキビ栽培は、中国からの「シネンセ種(中国細茎種;Saccharum sinense)」の導入により開始された。シネンセ種が沖縄・奄美に導入されて以来、日本各地に長きにわたり普及した。中でも、明治初期には沖縄県で「読谷山」(ユンタンザともいう)品種が選抜され、南西諸島の栽培地域に奨励品種として広く普及した。しかし、1930年代に読谷山に代わって太茎種が導入されて以降、南西諸島でのシネンセ種の栽培は行われていない。現在では、徳島県や香川県を中心とした四国地域において、「竹糖(竹蔗)」と呼ばれるシネンセ種が栽培されている。四国地域における現在の栽培状況と品種利用の実態については、これまでに詳細な調査が無く、情報が不足している。そこで、本研究では、四国地域におけるサトウキビ品種利用などの生産実態を調査することを目的に、文献調査、聞き取り調査を実施した。

なお、本報は独立行政法人農畜産業振興機構の令和6年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査「シネンセ種の変異と既存品種の適応拡大に着目したサトウキビ品種利用の高度化に関する現状調査」にて実施された調査の一部を発表するものである。

なお、本報は独立行政法人農畜産業振興機構の令和6年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査「シネンセ種の変異と既存品種の適応拡大に着目したサトウキビ品種利用の高度化に関する現状調査」にて実施された調査の一部を発表するものである。

1 文献調査

(1)各県統計書などを用いた四国のサトウキビ生産推移の整理

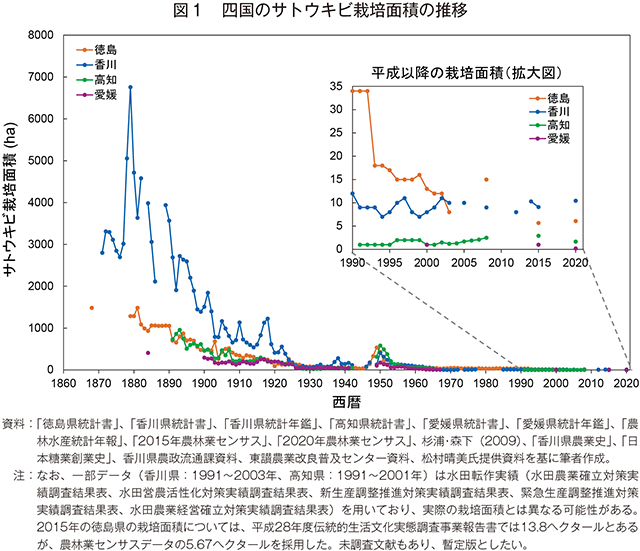

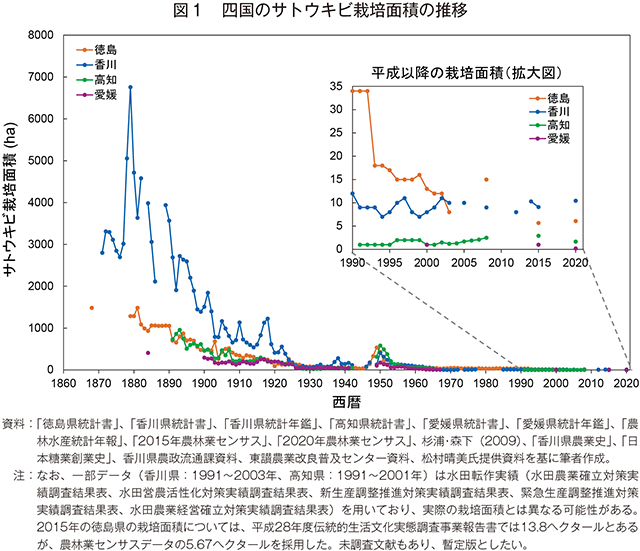

四国におけるサトウキビ生産は、江戸時代までさかのぼる。阿波(現在の徳島県)では、天保〜文久年間(1830〜64年)の約30年の間に全盛期を迎えたと推定されており、最大で作付面積が2500ヘクタール、収穫量7万5000トンであったとされる(『上板町史』)。讃岐(現在の香川県)では、慶応2年(1866年)に7920ヘクタール(高松藩)と、幕末から明治初期にかけて全盛を迎えたようである(『香川県農業史』)。その後、各県とも明治中期に徐々に面積が減少し始めた(図1)。栽培面積の減少が収まる昭和初期頃までは香川県で最も面積が広く、次いで徳島県・高知県、愛媛県で小さい傾向が見られる。戦後に輸入糖の入手が困難となった時期があり、一時的にサトウキビ栽培面積が増加したが、やがて減少した。平成以降の栽培面積は、2000年代までは徳島県で最も大きかったが、2010年代以降は香川県が10ヘクタールほどで最大であり、次いで徳島県が6ヘクタールほど、高知県が2ヘクタールほど、愛媛県が1ヘクタール以下である。

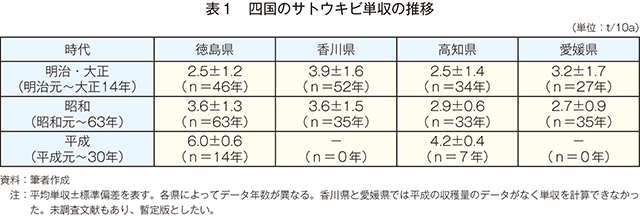

栽培面積と収穫量から単収を算出し、各年代で平均した(表1)。明治・大正期は香川県で10アール当たり3.9トンと最も単収が高く、徳島県で同2.5トンと低い。一方、昭和期になると香川県と愛媛県以外は単収が増加し、徳島県と香川県で同3.6トンと最も高くなった。明治から昭和にかけていずれも同4トン以下の水準であるが、平成になると徳島県で同6.0トン、高知県で同4.2トンと増加傾向が見られる。これらの時代による変化は、世代交代、栽培技術の現代化(トラクターによる畝間管理、化学肥料など)、栽培面積減少による作業の集約化、他品種の導入などに起因する可能性がある。この点について、糖度や産糖量からも考察する必要があると思われる。

栽培面積と収穫量から単収を算出し、各年代で平均した(表1)。明治・大正期は香川県で10アール当たり3.9トンと最も単収が高く、徳島県で同2.5トンと低い。一方、昭和期になると香川県と愛媛県以外は単収が増加し、徳島県と香川県で同3.6トンと最も高くなった。明治から昭和にかけていずれも同4トン以下の水準であるが、平成になると徳島県で同6.0トン、高知県で同4.2トンと増加傾向が見られる。これらの時代による変化は、世代交代、栽培技術の現代化(トラクターによる畝間管理、化学肥料など)、栽培面積減少による作業の集約化、他品種の導入などに起因する可能性がある。この点について、糖度や産糖量からも考察する必要があると思われる。

(2)阿波地域(徳島県)におけるサトウキビ生産に関する資料

阿波のサトウキビ生産および糖業の歴史を整理した書としては、岡田廣一『阿波和三盆糖考』(1942)、児島光一『丸山徳弥:阿波糖業の先達』(1995)、立石恵嗣『近大徳島の歴史像』(2016)などが挙げられる。

阿讃山脈南麗は、地質学的に和泉層群の和泉砂岩からなる扇状地で礫質土壌が卓越する不毛地帯であったため、排水の良い畑を好んだサトウキビ作に白羽の矢が立ったとされる(立石 2016)。安永5年(1776年)に山伏の丸山徳弥が薩摩を目指した途中の日向(現在の宮崎県)の延岡にてサトウキビと出会い、試食用に譲り受けて持ち帰り増殖したという 伝承が、阿波地域へのサトウキビ伝来の通説である(児島 1995)。なお、丸山徳弥による導入説に関し、時代考証から否定説もあり、寛政年間(1789〜1801年)頃に讃岐から阿讃峠を介して農民間で伝来したとする説も唱えられている(桂 1987)。いずれの説においても、サトウキビ品種は薩摩ないし九州由来であることがうかがえる。岡田(1942)は、品種に関し、竹糖が主で、大正初年頃には関東黍という太茎種が存在することを明記している。また、岡田らの取り組みとして、沖縄糖業試験場から太茎種POJ2725、唐黍、読谷山も栽培したが試作に終わったとしている。これらの情報から、沖縄の読谷山と竹糖の遺伝的変異が示唆される。

本地域のサトウキビ生産は、江戸時代後期〜明治初期に最盛を迎えたが、肥料代の高騰、甘蔗価格の低下、外国からの輸入などの影響により明治35年(1902年)には収穫高が半減し、その後各地で糖業維持のための戦略が練られた(立石 2016)。阿波では、最高級品の三盆糖生産に専念し、特殊需要を狙う戦略にシフトした。また、現代の経営上の問題として、従業員の高齢化、人件費の高騰による雇用確保の問題、サトウキビ価格の高騰やサトウキビ作付面積の減少による原料入手・確保の難しさがあるという(立石 2016)。栽培に関し、種苗の越冬貯蔵から、倒伏に関する手入れや折損茎・生育不良茎を取り除く「孫掻き」、連作対策などの記述が見られる(岡田 1942)。

※「孫掻き」の「掻」は 。

。

阿讃山脈南麗は、地質学的に和泉層群の和泉砂岩からなる扇状地で礫質土壌が卓越する不毛地帯であったため、排水の良い畑を好んだサトウキビ作に白羽の矢が立ったとされる(立石 2016)。安永5年(1776年)に山伏の丸山徳弥が薩摩を目指した途中の日向(現在の宮崎県)の延岡にてサトウキビと出会い、試食用に譲り受けて持ち帰り増殖したという 伝承が、阿波地域へのサトウキビ伝来の通説である(児島 1995)。なお、丸山徳弥による導入説に関し、時代考証から否定説もあり、寛政年間(1789〜1801年)頃に讃岐から阿讃峠を介して農民間で伝来したとする説も唱えられている(桂 1987)。いずれの説においても、サトウキビ品種は薩摩ないし九州由来であることがうかがえる。岡田(1942)は、品種に関し、竹糖が主で、大正初年頃には関東黍という太茎種が存在することを明記している。また、岡田らの取り組みとして、沖縄糖業試験場から太茎種POJ2725、唐黍、読谷山も栽培したが試作に終わったとしている。これらの情報から、沖縄の読谷山と竹糖の遺伝的変異が示唆される。

本地域のサトウキビ生産は、江戸時代後期〜明治初期に最盛を迎えたが、肥料代の高騰、甘蔗価格の低下、外国からの輸入などの影響により明治35年(1902年)には収穫高が半減し、その後各地で糖業維持のための戦略が練られた(立石 2016)。阿波では、最高級品の三盆糖生産に専念し、特殊需要を狙う戦略にシフトした。また、現代の経営上の問題として、従業員の高齢化、人件費の高騰による雇用確保の問題、サトウキビ価格の高騰やサトウキビ作付面積の減少による原料入手・確保の難しさがあるという(立石 2016)。栽培に関し、種苗の越冬貯蔵から、倒伏に関する手入れや折損茎・生育不良茎を取り除く「孫掻き」、連作対策などの記述が見られる(岡田 1942)。

※「孫掻き」の「掻」は

。

。(3)東讃地域(香川県東部地域)におけるサトウキビ生産に関する資料

東讃のサトウキビ生産および糖業の歴史を整理した書としては、村上稔『東讃産業史』(1983)、村上稔『讃岐の糖業資料集』(1999)、著者不詳『甘蔗裁附ヨリ砂糖製法仕上迄ノ伝習概略記(讃岐)』(明治9〜21年、日本農書全集30収録)などが挙げられる。

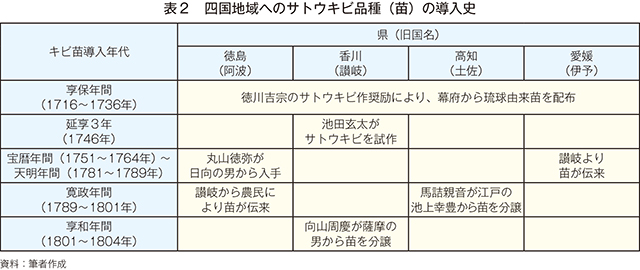

讃岐においては、享保12年(1727年)に徳川吉宗が糖業奨励のためにサトウキビ苗を頒布して、20年後の延享3年(1746年)に池田玄太がサトウキビ試作を始めて讃岐の糖業研究が始まり、向山周慶が後継して、薩摩藩の男の力を借りて苗や製糖法を得て糖業が確立したとするのが通説である(村上 1983)。一方で、徳川吉宗、池田玄太、向山周慶の説は根拠となる資料が少ないとされ、平賀源内が延享4年(1747年)に栽培を開始したという説は時代考証から否定されている(桂 1987)。品種については、阿波、静岡で栽培されるものと同様に、元は琉球で栽培されたような品種が渡ったものとする謝花昇の記載がある(村上 1999)のみで、概して言及は少ない。

『甘蔗裁附ヨリ砂糖製法仕上迄ノ伝習概略記(讃岐)』によると、土質は砂質が最良であり、肥料は農民の階層により異なり、糠や干鰯が最適で、油粕や鶏糞は白砂糖の品質が良くない、下層農民は山土の客土や下肥を薄めたものを使うとのことである。有機農法に加え、麦との間作が奨励されるなど、現代農業にも参考になる記述が多く見られる。種苗となる種キビは、乃生、木沢、香西の三カ村のものが芽が大きく良苗で「本場きび」として好まれていたとされ、種苗生産の適地に関する言及があることは、現代のサトウキビ生産にとっても示唆に富んでいる。謝花の卒論の『讃岐国糖業実況及び其改良策』において、明治期の讃岐のサトウキビ栽培に関する記載がある(村上 1999)。例えば、明治後期の砂糖相場の低迷と肥料価格の高騰により、より廉価な代替肥料が求められるようになったとされる。また、生育中の枯葉や稚けつ(新芽)は丁寧に取り除くことや、バガスや梢頭部などの残渣の活用に関する言及があり、讃岐糖業を復興するためには新工場設立ではなく、副産物利用で利益を得ることを推奨した。

讃岐においては、享保12年(1727年)に徳川吉宗が糖業奨励のためにサトウキビ苗を頒布して、20年後の延享3年(1746年)に池田玄太がサトウキビ試作を始めて讃岐の糖業研究が始まり、向山周慶が後継して、薩摩藩の男の力を借りて苗や製糖法を得て糖業が確立したとするのが通説である(村上 1983)。一方で、徳川吉宗、池田玄太、向山周慶の説は根拠となる資料が少ないとされ、平賀源内が延享4年(1747年)に栽培を開始したという説は時代考証から否定されている(桂 1987)。品種については、阿波、静岡で栽培されるものと同様に、元は琉球で栽培されたような品種が渡ったものとする謝花昇の記載がある(村上 1999)のみで、概して言及は少ない。

『甘蔗裁附ヨリ砂糖製法仕上迄ノ伝習概略記(讃岐)』によると、土質は砂質が最良であり、肥料は農民の階層により異なり、糠や干鰯が最適で、油粕や鶏糞は白砂糖の品質が良くない、下層農民は山土の客土や下肥を薄めたものを使うとのことである。有機農法に加え、麦との間作が奨励されるなど、現代農業にも参考になる記述が多く見られる。種苗となる種キビは、乃生、木沢、香西の三カ村のものが芽が大きく良苗で「本場きび」として好まれていたとされ、種苗生産の適地に関する言及があることは、現代のサトウキビ生産にとっても示唆に富んでいる。謝花の卒論の『讃岐国糖業実況及び其改良策』において、明治期の讃岐のサトウキビ栽培に関する記載がある(村上 1999)。例えば、明治後期の砂糖相場の低迷と肥料価格の高騰により、より廉価な代替肥料が求められるようになったとされる。また、生育中の枯葉や稚けつ(新芽)は丁寧に取り除くことや、バガスや梢頭部などの残渣の活用に関する言及があり、讃岐糖業を復興するためには新工場設立ではなく、副産物利用で利益を得ることを推奨した。

(4)その他地域のサトウキビ生産に関する資料

四国地域の中で、徳島県および香川県に比べ、高知県および愛媛県の情報は少ない。四国各地の生産については、大庭景利『四国製糖史』(1972)、桂真幸『日本糖業創業史―「砂糖の道」をたどって―』(1987)、樋口弘『日本糖業史』(1956)などがある。

土佐(現在の高知県)では、享保年間(1716〜36年)にサトウキビ苗を導入し製糖を試みたが、天保年間(1830〜44年)後に一度糖業が衰退し、寛政9年(1797年)に馬詰親音が江戸で池上幸豊(池上太郎左衛門)から苗を分譲され再導入したとされる(大庭 1972;桂 1987)。サトウキビ作は中央から東西の海岸地帯に伝わり、現在でも栽培される幡多郡では、文政7年(1824年)に製糖が始まったとされる(大庭 1972)。伊予(現在の愛媛県)では、宝暦年間(1751〜64年)に東讃地方から海路を用いてサトウキビ苗および栽培が西進し、宇摩郡から各地に伝わったとされる(大庭 1972)。伊予は小藩が分立しており、藩として徹底した奨励策は見られず、生産は他の四国地域に比べて少なかった(樋口 1956)。一方で、明治初期には中国(清国)より広東種や小笠原種を取り寄せるなど、積極的な試験を行っている(『愛媛県史 社会経済1 農林水産』〈1986〉)。在来種と比較して糖度が低く、茎数が少ないことなどから、普及には至らなかったとされる。

南西諸島におけるサトウキビの導入史に関し、池原真一『沖縄糖業論』(1969)によると、天平勝宝5年(753年)に鑑真が中国から持ち込んだとする説、慶長14年(1609年)に直川智が中国から奄美大島に苗を持ち帰った説があるが、伝承の域を超えない。日本の在来種は存在の真否が不明であり、日本へは交易により主に中国からサトウキビが輸入されたとされるが、その起源は年代不明の有史以前であるとされる。一説では、中国から沖縄県へ渡来したサトウキビは、島荻、唐荻、菓子荻の3品種で、元和9年(1623年)に儀間真常により製糖が確立されたのは、島荻、唐荻を用いてであろうとされ、後に島荻から読谷山荻が派生したという。読谷山荻(読谷山種、または単に読谷山とも)は、旧藩時代(年代不明)に読谷山村の篤農家であった比嘉次良が、採苗用に梢頭部を水がめに漬けておいた中から優れた成長を示す芽条変異茎を1本見いだしたことに由来する。これが従来の島荻と異なる生育、形態を示したため、読谷山という品種として広まった。なお、従来の「こうじ苗」と呼ばれる古株を掘って切り分けた苗での採苗から、梢頭部からの採苗法も品種と併せて普及した。この品種は、海外での育成品種POJ2725などが導入される1930年代まで、南西諸島の主要な品種であった。また、同じく在来のシネンセ種と考えられる喜界島種も、読谷山と同様に広く普及した。当時より、サトウキビ苗が変異を生じることは知られていたようであるが、遺伝的な解析はなされていない。

栽培方法に関しては、平賀源内『物類品隲』(宝暦13年〈1763年〉)の『甘蔗培養並ニ製造ノ法』、畿内で確立された九州以北向け技術書である大蔵永常『甘蔗大成』(天保年間)に絵画付きで詳述されており、四国地域の栽培技術の多く(岡田 1942など)はこれらと類似する。いわく、土質は砂質が最良であるが、水不足は品質低下につながるので用水の確保できる地で栽培する、氾濫する川の近くでも湛水害に耐え、水田で植える場合は排水の便が良い場所が好まれるなどとある。また、麦の裏作に関し言及があり、畑は毎作変えるべしともあるため、連作障害への注意喚起がうかがえる。麦・菜種との間作や、植え付けする畑とは別に苗床を設置し、1反当り1500〜2000株で育苗した苗を移植する方法なども述べられている。植え付け時の厩肥を一番肥、次に油粕や下肥は二番肥、夏の土用の入りまでに施す干鰯は三番肥(留肥と呼ぶ)としているが、施用量については言及がない。6月までに出た10本ほどの茎を残し、7月以降に出たものは芽かきすることが推奨されており、無効分げつの除去という観点で興味深い。サトウキビの茎を手で弓なりに曲げてみて、ポンという音とともに簡単に折れれば収穫適時であるが、収穫の見極めは経験を要する。鎌を用いると地下部に刈り残しが出るので、引き抜くことを推奨している。南西諸島以外では、日向(現在の宮崎県)では株出しが可能であるとの記載がある。苗の越冬は、簡易に葉柄と土をかぶせて伏せ込んでおく方法や、穴を掘って苗、土、苗の順に数段重ねて埋める方法、加えて小屋で囲う、もみ殻を敷く方法などがあるが、腐ることもしばしばなので入念に苗を保存する必要がある。

土佐(現在の高知県)では、享保年間(1716〜36年)にサトウキビ苗を導入し製糖を試みたが、天保年間(1830〜44年)後に一度糖業が衰退し、寛政9年(1797年)に馬詰親音が江戸で池上幸豊(池上太郎左衛門)から苗を分譲され再導入したとされる(大庭 1972;桂 1987)。サトウキビ作は中央から東西の海岸地帯に伝わり、現在でも栽培される幡多郡では、文政7年(1824年)に製糖が始まったとされる(大庭 1972)。伊予(現在の愛媛県)では、宝暦年間(1751〜64年)に東讃地方から海路を用いてサトウキビ苗および栽培が西進し、宇摩郡から各地に伝わったとされる(大庭 1972)。伊予は小藩が分立しており、藩として徹底した奨励策は見られず、生産は他の四国地域に比べて少なかった(樋口 1956)。一方で、明治初期には中国(清国)より広東種や小笠原種を取り寄せるなど、積極的な試験を行っている(『愛媛県史 社会経済1 農林水産』〈1986〉)。在来種と比較して糖度が低く、茎数が少ないことなどから、普及には至らなかったとされる。

南西諸島におけるサトウキビの導入史に関し、池原真一『沖縄糖業論』(1969)によると、天平勝宝5年(753年)に鑑真が中国から持ち込んだとする説、慶長14年(1609年)に直川智が中国から奄美大島に苗を持ち帰った説があるが、伝承の域を超えない。日本の在来種は存在の真否が不明であり、日本へは交易により主に中国からサトウキビが輸入されたとされるが、その起源は年代不明の有史以前であるとされる。一説では、中国から沖縄県へ渡来したサトウキビは、島荻、唐荻、菓子荻の3品種で、元和9年(1623年)に儀間真常により製糖が確立されたのは、島荻、唐荻を用いてであろうとされ、後に島荻から読谷山荻が派生したという。読谷山荻(読谷山種、または単に読谷山とも)は、旧藩時代(年代不明)に読谷山村の篤農家であった比嘉次良が、採苗用に梢頭部を水がめに漬けておいた中から優れた成長を示す芽条変異茎を1本見いだしたことに由来する。これが従来の島荻と異なる生育、形態を示したため、読谷山という品種として広まった。なお、従来の「こうじ苗」と呼ばれる古株を掘って切り分けた苗での採苗から、梢頭部からの採苗法も品種と併せて普及した。この品種は、海外での育成品種POJ2725などが導入される1930年代まで、南西諸島の主要な品種であった。また、同じく在来のシネンセ種と考えられる喜界島種も、読谷山と同様に広く普及した。当時より、サトウキビ苗が変異を生じることは知られていたようであるが、遺伝的な解析はなされていない。

栽培方法に関しては、平賀源内『物類品隲』(宝暦13年〈1763年〉)の『甘蔗培養並ニ製造ノ法』、畿内で確立された九州以北向け技術書である大蔵永常『甘蔗大成』(天保年間)に絵画付きで詳述されており、四国地域の栽培技術の多く(岡田 1942など)はこれらと類似する。いわく、土質は砂質が最良であるが、水不足は品質低下につながるので用水の確保できる地で栽培する、氾濫する川の近くでも湛水害に耐え、水田で植える場合は排水の便が良い場所が好まれるなどとある。また、麦の裏作に関し言及があり、畑は毎作変えるべしともあるため、連作障害への注意喚起がうかがえる。麦・菜種との間作や、植え付けする畑とは別に苗床を設置し、1反当り1500〜2000株で育苗した苗を移植する方法なども述べられている。植え付け時の厩肥を一番肥、次に油粕や下肥は二番肥、夏の土用の入りまでに施す干鰯は三番肥(留肥と呼ぶ)としているが、施用量については言及がない。6月までに出た10本ほどの茎を残し、7月以降に出たものは芽かきすることが推奨されており、無効分げつの除去という観点で興味深い。サトウキビの茎を手で弓なりに曲げてみて、ポンという音とともに簡単に折れれば収穫適時であるが、収穫の見極めは経験を要する。鎌を用いると地下部に刈り残しが出るので、引き抜くことを推奨している。南西諸島以外では、日向(現在の宮崎県)では株出しが可能であるとの記載がある。苗の越冬は、簡易に葉柄と土をかぶせて伏せ込んでおく方法や、穴を掘って苗、土、苗の順に数段重ねて埋める方法、加えて小屋で囲う、もみ殻を敷く方法などがあるが、腐ることもしばしばなので入念に苗を保存する必要がある。

(5)現代の資料

第2次世界大戦以降の現代の四国地域のサトウキビ生産に関する文献情報は、非常に少ない。松村(2011)は「第2次世界大戦前後では、農家の白砂糖の代用品として各戸に2〜3アール栽培され、一時回復傾向にあったが、戦後復興とともに減少した。しかし、その後の文化水準の向上とともに本物志向、健康志向が高まり、香川、徳島両県において和三盆糖生産が復興した。」と述べている。杉浦・森下(2009)は、高知県黒潮町を中心に現代の四国地域のサトウキビ生産について記録している。品種について、竹蔗や読谷山が主に栽培されるとし、高知県にも古い品種の存在を示唆している。徳島県・香川県の品種については、細キビ(在来種、竹糖・竹蔗)または太キビ(来歴不明)が栽培され、香川県と徳島県では細キビ(の様相)が異なるとのことである(松村 2011)。サトウキビ遺伝資源に関し、野生種(Saccharum spontaneum)の収集が主目的ではあったが、徳島県・香川県・高知県(勝田ら1996)、四国西部地域(松岡ら2008)が調査され、現地で栽培歴の長い在来種のシネンセ種の変異を期待し、収集の必要性を示唆している。

栽培試験関係の報告は、香川県に限りいくつか見られるのみである(杉浦ら2005;西村ら2013など)。松村(2011)は、現代の経営実態の把握、作業の軽労化、除草剤の適用に関し報告した。他の地域に漏れず、農家の高齢化が進んでおり、軽労化が課題であり、除草、倒伏対策、仕上げ剥きなどの作業時間が多く、人件費の大半を占めている。本地域では、除草剤としてセンコル水和剤も登録され、改良型の脱葉機が導入され仕上げ剥きが不要となった他、徳島にはハーベスタなど機械化が進んだ業者がある一方で、機械化の進展していない業者もあると報告している。また、松村晴美氏(元東讃農業改良普及センター)により、細キビ向けの現代の栽培技術が整理され、新規就農者へ参考となる東讃地域のサトウキビ栽培暦が作成・配布されている。

栽培試験関係の報告は、香川県に限りいくつか見られるのみである(杉浦ら2005;西村ら2013など)。松村(2011)は、現代の経営実態の把握、作業の軽労化、除草剤の適用に関し報告した。他の地域に漏れず、農家の高齢化が進んでおり、軽労化が課題であり、除草、倒伏対策、仕上げ剥きなどの作業時間が多く、人件費の大半を占めている。本地域では、除草剤としてセンコル水和剤も登録され、改良型の脱葉機が導入され仕上げ剥きが不要となった他、徳島にはハーベスタなど機械化が進んだ業者がある一方で、機械化の進展していない業者もあると報告している。また、松村晴美氏(元東讃農業改良普及センター)により、細キビ向けの現代の栽培技術が整理され、新規就農者へ参考となる東讃地域のサトウキビ栽培暦が作成・配布されている。

(6)まとめ

近世から近代に至るまでのサトウキビ生産では、高品質かつ加工適性に優れるサトウキビを得るために、優良種苗の生産から小まめな施肥や除けつなど、かなり丁寧な栽培が行われていた。また、当時は化成肥料が無かったものの、多様な有機肥料を時期により使い分けて多く投入している。しかしながら、1)連作障害が生じること、2)多肥を投入し続ける必要があること、3)苗の越冬が手間であること−など栽培は容易ではなかったことがうかがえる。また、このような栽培状況は、高い砂糖価格の基に成り立つものであり、価格が低下すると生産費を抑制する必要が生じ、従来の栽培管理を維持できなくなった。昭和以降の現代のサトウキビ生産に関する情報はほとんど見られず、現状把握や生産マニュアル化が産業維持および技術継承のための喫緊の課題である。少ない情報を基にすると、現代では、農家の高齢化が進み、機械化や除草剤散布などの作業軽労化、近代までのインプットの多い栽培法から低インプットな栽培法への転換が、持続的な産業の維持に必要であると考えられる。

苗床を設け、苗の保存方法も工夫が見られるなど、優良種苗に対する意識は非常に高かったが、近代までは概して品種についての言及は少なく、品種の概念(あるいは選択肢)が無かったのかもしれない。四国地域におけるサトウキビ苗の導入史について、文献情報を基に簡単にまとめた(表2)。江戸時代の享保年間での徳川吉宗による甘蔗作奨励期には、幕府より琉球からの取り寄せ苗が配布されたとされる。阿波では日向から導入されたという説もあるが、阿讃を介して讃岐から農民により導入されたとする説がより正しいものと考えられそうである。また、讃岐では向山周慶が薩摩出身の男からキビ苗を導入したとの説もある。これらから、薩摩藩に琉球王国または中国から輸入した品種、あるいは琉球から直接配布されたものが最終的に四国地域に導入・定着されたと目される。その後、現代までの品種の変遷については、数品種の試験栽培について記載(岡田 1942など)があるのみで、文献による記載が非常に少ない。在来種と呼ばれる細キビ(竹蔗、竹糖)を中心に、いくつかの文献で言及のある関東黍や太茎種との関連も示唆される来歴不明の太キビが栽培されているとのことである。琉球でも、1930年代までは中国由来のシネンセ種(読谷山など)が栽培されてきたため、江戸期に琉球由来とされ現代に残った細キビは、シネンセ種であると判断できる。各地域で栽培歴が長く、読谷山のように各地のシネンセ種(竹蔗)に変異が生じている可能性も示唆される。

苗床を設け、苗の保存方法も工夫が見られるなど、優良種苗に対する意識は非常に高かったが、近代までは概して品種についての言及は少なく、品種の概念(あるいは選択肢)が無かったのかもしれない。四国地域におけるサトウキビ苗の導入史について、文献情報を基に簡単にまとめた(表2)。江戸時代の享保年間での徳川吉宗による甘蔗作奨励期には、幕府より琉球からの取り寄せ苗が配布されたとされる。阿波では日向から導入されたという説もあるが、阿讃を介して讃岐から農民により導入されたとする説がより正しいものと考えられそうである。また、讃岐では向山周慶が薩摩出身の男からキビ苗を導入したとの説もある。これらから、薩摩藩に琉球王国または中国から輸入した品種、あるいは琉球から直接配布されたものが最終的に四国地域に導入・定着されたと目される。その後、現代までの品種の変遷については、数品種の試験栽培について記載(岡田 1942など)があるのみで、文献による記載が非常に少ない。在来種と呼ばれる細キビ(竹蔗、竹糖)を中心に、いくつかの文献で言及のある関東黍や太茎種との関連も示唆される来歴不明の太キビが栽培されているとのことである。琉球でも、1930年代までは中国由来のシネンセ種(読谷山など)が栽培されてきたため、江戸期に琉球由来とされ現代に残った細キビは、シネンセ種であると判断できる。各地域で栽培歴が長く、読谷山のように各地のシネンセ種(竹蔗)に変異が生じている可能性も示唆される。

2 生産者への聞き取り調査

(1)調査地

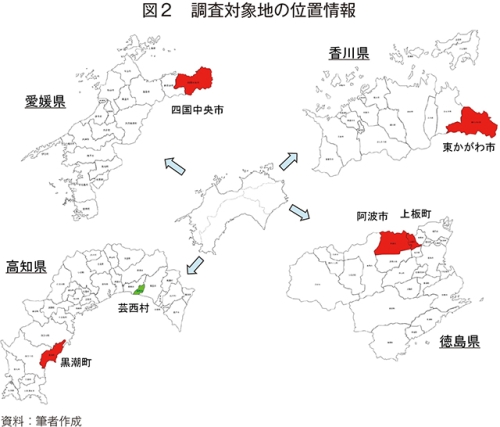

2024年(令和6年)9月および12月に、和三盆糖生産地域として徳島県阿波市(旧土成町など)、上板町、香川県東かがわ市(旧引田町など)、黒糖生産地域として愛媛県四国中央市、高知県幡多郡黒潮町(旧大方町)を調査した(図2)。本地域の主な作物は水稲、次いで野菜・果樹類であり、阿波藍、和三盆(サトウキビ)といった伝統産業を支える工芸作物がごく一部で見られる。四国における現在の生産地としては、他に黒糖を生産する高知県芸西村などが挙げられる。現在の製糖所は、徳島県で4カ所(ないし5カ所)、香川県で2カ所、愛媛県で1カ所、高知県で2カ所確認できる。

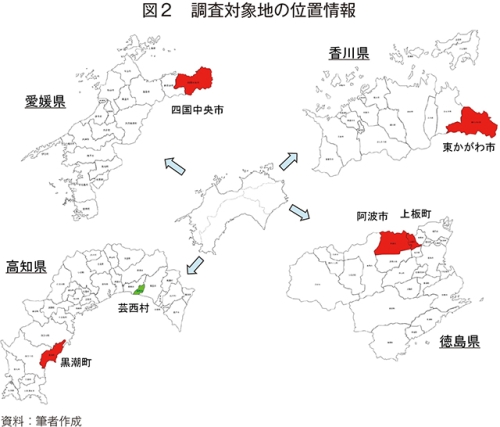

阿波・東讃地域は、典型的な瀬戸内海式気候である(図3)。気温は、夏場の7〜8月に最高30〜32度を超え、温暖だが10月以降は降下し、12月を過ぎると霜も出てくるので、サトウキビの収穫期は11月下旬〜1月上旬である。生育に適した期間が短く、早期に登熟することが求められる。本地域のサトウキビ収量予測に関する昔の言い伝えでは、お彼岸の頃(9月下旬、秋分の日)から収穫までに1尺(約30センチメートル)伸びるといわれている(沖縄では、5月下旬から6月にかけての梅雨時期を表す節気である小満芒種の時の草丈の2倍が収穫時の原料茎の長さになるといわれている)。亜熱帯気候の南西諸島と同様に、梅雨明け後の夏場に降雨が減る二峰性の降雨分布を示し、年間降水量は1300〜1600ミリメートルと、南西諸島の2000〜2500ミリメートルと比較して少ない(太平洋沿岸の黒潮町付近の中村地点では2800ミリメートルと多い)。

阿波・東讃地域は、典型的な瀬戸内海式気候である(図3)。気温は、夏場の7〜8月に最高30〜32度を超え、温暖だが10月以降は降下し、12月を過ぎると霜も出てくるので、サトウキビの収穫期は11月下旬〜1月上旬である。生育に適した期間が短く、早期に登熟することが求められる。本地域のサトウキビ収量予測に関する昔の言い伝えでは、お彼岸の頃(9月下旬、秋分の日)から収穫までに1尺(約30センチメートル)伸びるといわれている(沖縄では、5月下旬から6月にかけての梅雨時期を表す節気である小満芒種の時の草丈の2倍が収穫時の原料茎の長さになるといわれている)。亜熱帯気候の南西諸島と同様に、梅雨明け後の夏場に降雨が減る二峰性の降雨分布を示し、年間降水量は1300〜1600ミリメートルと、南西諸島の2000〜2500ミリメートルと比較して少ない(太平洋沿岸の黒潮町付近の中村地点では2800ミリメートルと多い)。

(2)調査対象

徳島県上板町と阿波市の7戸、香川県東かがわ市の4戸(製糖所関係者を含む)、高知県幡多郡黒潮町の4戸、愛媛県四国中央市の1戸の計16戸の生産者を対象に、聞き取り調査を実施した(未回答項目もあるため回答数は必ずしも16に達しない)。聞き取りは、書記、聞き取り補助の2人組で行った。なお、当日面会できなかった徳島県の1戸については、調査票を預け後日書き込みでの回答をお願いした。また、今回訪問できなかった愛媛県四国中央市の生産者1戸について、調査協力者を介して書き込みでの回答を得た(戸数が少ないため参考データとする)。

調査対象者の属性は、表3の通りである。家族経営が主で、サトウキビ作の従事期間が20年未満の初代の方が大半である。そのため、技術継承は近隣農家・経験者や歴代の製糖所に依存していると思われる。圃場は複数筆持つ生産者が主で5筆以上は6戸あり、総面積は小規模から中規模程度が主である。各県の調査対象者の合計面積は香川県2.7ヘクタール、徳島県8.7ヘクタール、高知県0.4ヘクタール(愛媛県は未回答)であった。2025年の生産実績のデータがないため、2020年の農林業センサスのデータを参照すると、香川県10.1ヘクタール、徳島県6.1ヘクタール、高知県1.7ヘクタール(愛媛県は0.2 ヘクタール)である。5年のタイムラグはあるものの、香川県・高知県の調査対象は面積で3割ほどをカバーしていたと考えられる。5年前の面積を上回る徳島県の場合は、2015年の農林業センサスの面積が他情報より少なく見積もられていたものの(図1注釈参照)、現状の面積の多くをカバーできていたと思われる。

調査対象者の属性は、表3の通りである。家族経営が主で、サトウキビ作の従事期間が20年未満の初代の方が大半である。そのため、技術継承は近隣農家・経験者や歴代の製糖所に依存していると思われる。圃場は複数筆持つ生産者が主で5筆以上は6戸あり、総面積は小規模から中規模程度が主である。各県の調査対象者の合計面積は香川県2.7ヘクタール、徳島県8.7ヘクタール、高知県0.4ヘクタール(愛媛県は未回答)であった。2025年の生産実績のデータがないため、2020年の農林業センサスのデータを参照すると、香川県10.1ヘクタール、徳島県6.1ヘクタール、高知県1.7ヘクタール(愛媛県は0.2 ヘクタール)である。5年のタイムラグはあるものの、香川県・高知県の調査対象は面積で3割ほどをカバーしていたと考えられる。5年前の面積を上回る徳島県の場合は、2015年の農林業センサスの面積が他情報より少なく見積もられていたものの(図1注釈参照)、現状の面積の多くをカバーできていたと思われる。

(3)主な栽培管理と単収

畝間は0.9メートルから2.0メートルとレンジが大きいが、平均1.4メートル(1.3〜1.5メートルが10戸)で、トラクターや耕運機の走行幅が考慮された場合が多かった。株間も0センチメートルから50センチメートルとレンジが大きく、30センチメートル未満のやや密植から密植の圃場が8戸、30センチメートル以上のやや疎植な圃場が6戸であった。2023年度の単収は、10アール当たり2.6トンから同10.1トンとレンジが大きく、平均で同5.3±2.2トン(同5トン以上が8戸)であった。なお、2019年度から2023年度の5年間の平均単収が、沖縄県で同4.9±0.4トン、鹿児島県で同5.5±0.2トンであり、四国地域の単収は南西諸島並みの水準であると言える。一方、南西諸島で最も冷涼で栽培期間の短い種子島の同期間5作の春植え単収の平均は、同6.7±0.6トンであり、四国地域との差は大きく、その要因については、気候に加え、土壌や品種、管理体系の違いを考慮する必要がある。単収の差は初期生育に依存し、栽培可能な期間の短い地域でその影響は顕著になるため、種苗確保(越冬を含めた苗生産)、初期の生育をサポートする肥培・かん水・防除管理が重要であると思われる。

干ばつ対策として、ため池を造成したり、阿讃山脈からの豊富な河川水を貯水するダムを造成したりして、かんがいを実施している(図4)。サトウキビ栽培のかん水方法は、豊富な水源を活用した畝間かんがいであり、年に1〜3回ほど実施する。ただし、圃場に水が行き渡るかん水時間が2〜3時間ほどであり、圃場が点在する場合や家から遠い場合のかん水作業はやや面倒そうである。豪州で見たポンプの遠隔自動開閉システムや南大東島におけるスマート農業事業で開発された遠隔自動かん水システムが参考になるかもしれない。

農薬は、オンコルなどの殺虫剤、センコルなどの除草剤が使用されており、対象者の約半数に当たる7戸で、無農薬での栽培が行われていた。採苗、植え付け、除草は手作業が多く、脱葉・収穫は手刈りが多いものの、一部でハーベスタ収穫が見られた(香川県では組合で導入しているため調査対象の全戸、徳島県では独自に導入した1戸)。機械化・スマート化について消極的な意見が聞かれる中、南西諸島で普及する小型のトラクター(キビトラ、ブルトラ)、自動操舵、ドローン散布などへの関心が見られた。なお、肥培管理に関する聞き取り結果と土壌分析結果については別に報告する予定である。

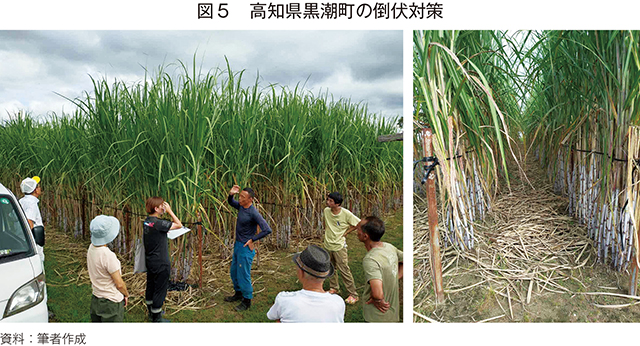

徳島県・香川県の細キビ栽培圃場では、栽培管理にもよるが土寄せが甘い畑で倒伏が目立つ。倒伏は、大雨程度でも被害の出ることがあるようだが、今回の調査では、2024年8月の台風10号の影響も少なくなかったと思われる。細キビと太キビを同時に栽培する圃場では、細キビのみハウスパイプとマイカー線を用いて倒伏防止策が講じられていた。このワイヤー張りはかなりの重労働とのことである。高知県では鉄パイプを用いてワイヤーを張り倒伏対策が徹底されており、茎が直立していた(図5)。また、同県では枯葉を除去して畝間に敷いていた。高知県の圃場は砂質であるが、多雨でありかん水を行わないため、根張りが倒伏とも関係している可能性もある。

干ばつ対策として、ため池を造成したり、阿讃山脈からの豊富な河川水を貯水するダムを造成したりして、かんがいを実施している(図4)。サトウキビ栽培のかん水方法は、豊富な水源を活用した畝間かんがいであり、年に1〜3回ほど実施する。ただし、圃場に水が行き渡るかん水時間が2〜3時間ほどであり、圃場が点在する場合や家から遠い場合のかん水作業はやや面倒そうである。豪州で見たポンプの遠隔自動開閉システムや南大東島におけるスマート農業事業で開発された遠隔自動かん水システムが参考になるかもしれない。

農薬は、オンコルなどの殺虫剤、センコルなどの除草剤が使用されており、対象者の約半数に当たる7戸で、無農薬での栽培が行われていた。採苗、植え付け、除草は手作業が多く、脱葉・収穫は手刈りが多いものの、一部でハーベスタ収穫が見られた(香川県では組合で導入しているため調査対象の全戸、徳島県では独自に導入した1戸)。機械化・スマート化について消極的な意見が聞かれる中、南西諸島で普及する小型のトラクター(キビトラ、ブルトラ)、自動操舵、ドローン散布などへの関心が見られた。なお、肥培管理に関する聞き取り結果と土壌分析結果については別に報告する予定である。

徳島県・香川県の細キビ栽培圃場では、栽培管理にもよるが土寄せが甘い畑で倒伏が目立つ。倒伏は、大雨程度でも被害の出ることがあるようだが、今回の調査では、2024年8月の台風10号の影響も少なくなかったと思われる。細キビと太キビを同時に栽培する圃場では、細キビのみハウスパイプとマイカー線を用いて倒伏防止策が講じられていた。このワイヤー張りはかなりの重労働とのことである。高知県では鉄パイプを用いてワイヤーを張り倒伏対策が徹底されており、茎が直立していた(図5)。また、同県では枯葉を除去して畝間に敷いていた。高知県の圃場は砂質であるが、多雨でありかん水を行わないため、根張りが倒伏とも関係している可能性もある。

(4)品種利用と種苗管理

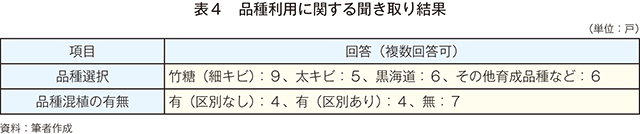

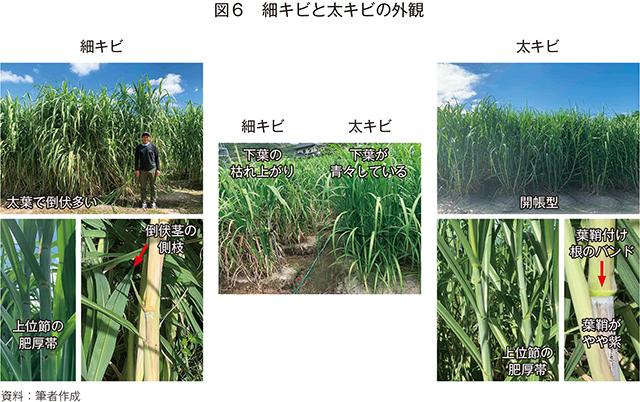

品種利用についての聞き取り調査結果の概略を表4に示す。香川県・徳島県で栽培される品種は、細キビ、太キビと呼ばれる現地品種がメインで(図6)、一部NiF8、試験的な栽培でNi27や黒海道などの育成品種が見られた。以前は、中キビと呼ばれる現地品種も栽培されたようだが、淘汰され今回の調査では見られなかった(淘汰理由も不明)。高知県では、黒海道、Ni22が主で、NiTn18や太茎で節間の短い「おおざとう」と呼ばれる来歴不明の品種の利用も見られた。

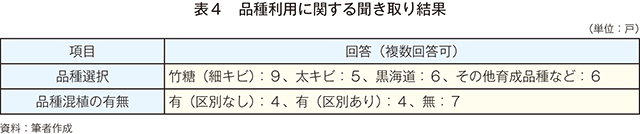

細キビは、竹糖とも呼ばれ、伝統的に栽培される在来種(シネンセ種)である。細茎、葉は幅広、下位節の枯れ上がり、上位から下位にかけての葉鞘が緑から薄緑で青々している、幼体を除き肥厚帯が茶色を呈するなどの特徴がある。倒伏に弱く、倒伏茎から側枝の発生が多く見られる。倒伏すると管理・収穫が困難になるのに加え、側枝茎などは歩留まりなどにも影響する可能性があるため、ワイヤーでの倒伏対策が必須である。低糖度で、繊維質も少なく、剪定ばさみで容易に切断できた(太キビは鎌が必要であった)。また、除草剤耐性が低いとの意見も聞かれた。

太キビは来歴不明で、台湾キビとも呼ばれることから、台湾からの導入種である可能性がある。文献調査から、過去にも太茎タイプの品種の導入がいくつか報告されているが、定着した話は無い。そのため、本地域での登場(導入)時期については不明であり、各生産者や地域で導入した太茎タイプの品種群を総称して太キビとしている可能性がある。太キビは太茎で、葉は中太、葉鞘がアントシアンにより紫色を呈する、下葉の枯れ上がりが少ない、開帳型の分げつ草姿、葉鞘付け根に鮮やかな黄緑色のバンドが見られる、肥厚帯が黄緑などの特徴がある。比較的倒伏には強そうだが、開帳型の分げつなので土寄せが不十分(かまぼこ型の畝ではなく、M字型の畝になると土寄せの効果が半減する)にならぬよう工夫が必要と思われる。ちなみに、太キビは四国では出穂しないが、石垣島で栽培したところ出穂した。

細キビは、竹糖とも呼ばれ、伝統的に栽培される在来種(シネンセ種)である。細茎、葉は幅広、下位節の枯れ上がり、上位から下位にかけての葉鞘が緑から薄緑で青々している、幼体を除き肥厚帯が茶色を呈するなどの特徴がある。倒伏に弱く、倒伏茎から側枝の発生が多く見られる。倒伏すると管理・収穫が困難になるのに加え、側枝茎などは歩留まりなどにも影響する可能性があるため、ワイヤーでの倒伏対策が必須である。低糖度で、繊維質も少なく、剪定ばさみで容易に切断できた(太キビは鎌が必要であった)。また、除草剤耐性が低いとの意見も聞かれた。

太キビは来歴不明で、台湾キビとも呼ばれることから、台湾からの導入種である可能性がある。文献調査から、過去にも太茎タイプの品種の導入がいくつか報告されているが、定着した話は無い。そのため、本地域での登場(導入)時期については不明であり、各生産者や地域で導入した太茎タイプの品種群を総称して太キビとしている可能性がある。太キビは太茎で、葉は中太、葉鞘がアントシアンにより紫色を呈する、下葉の枯れ上がりが少ない、開帳型の分げつ草姿、葉鞘付け根に鮮やかな黄緑色のバンドが見られる、肥厚帯が黄緑などの特徴がある。比較的倒伏には強そうだが、開帳型の分げつなので土寄せが不十分(かまぼこ型の畝ではなく、M字型の畝になると土寄せの効果が半減する)にならぬよう工夫が必要と思われる。ちなみに、太キビは四国では出穂しないが、石垣島で栽培したところ出穂した。

生産者による品種選択は、原料受け入れ契約先の製糖所の制約を受けていることが多く、苗も製糖所から入手し、その後自家採苗するケースが多かった。製糖設備のキャパシティー(圧搾設備、トラッシュ除去の容易さ、ろ過の効率など)や製品特性(風味)から、搬入原料に求められる特性が製糖所により異なる。栽培の作業性の面からは、作業員への指導の手間を省くため、新品種導入による農作業の変更・改良がネックとなっているとの意見も聞かれた。香川県では、従来は細キビのみ受け入れられていたが、生産振興のために太キビの栽培も始まっているという。

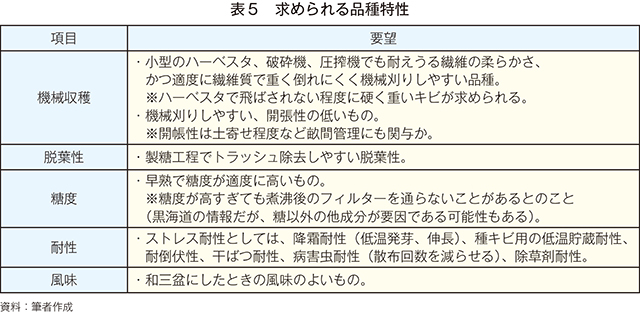

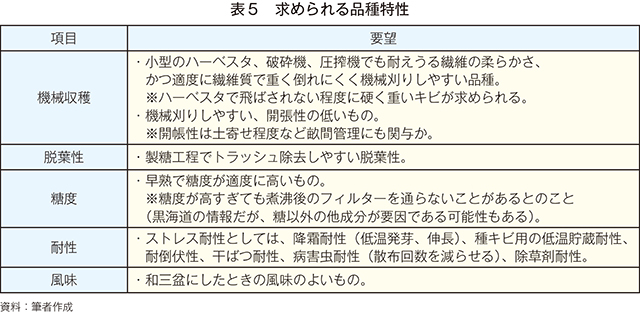

求められる品種特性は作物生産性に寄与するストレス耐性の改良に加えて、作業性に関連する特性、製糖管理・製糖品質に関連する特性など、栽培、製糖の両面からの要望から表5の通り多岐にわたっている。

育種期間が長いことに加え、このように多岐にわたる特性を備えた品種の育成は非常に困難である。各県の農業試験場では、本地向けの品種育成や試験研究は実施されておらず、農研機構の取り組みも黒海道の育成のみである。そのため、南西諸島向けの既存品種の有効活用や、栽培管理の改善により生産を維持するのが堅実な手段である。すでに、降霜害など低温で比較的気候が類似した種子島向け品種などを活用する取り組みが見られるが、鹿児島県の品種登録は慎重で、品種選択肢は沖縄県と比して少ない。ある生産者は、新品種導入に積極的で、黒海道を導入したが、ろ過フィルターの目詰まりなど製糖工程での難があり、糖度や繊維含量など製糖特性の異なる黒海道と太キビを株ごとに混植し、収穫された混合物を製糖工程に流してトラブル回避を期待する試みを独自に実施している。本調査対象者の中でも、栽培圃場での品種混植は4戸、品種を分けて同一圃場内に植えるケース(リスク分散)が4戸見られた。品種混植の理由は苗不足、製糖時のブレンドである。品種混植は、品種選択肢の少ない地域での有効活用方法(Takaragawa et al. 2019)として特筆すべき取り組みである。ただし、初期伸長性が異なる品種の混植では、栽培管理のタイミングなど管理作業時期の判断が難しくなることが懸念事項とのことであった。

品種利用に直結する種苗管理についての聞き取り調査結果の概略を表6に示す。本地において、サトウキビは越冬できずに枯死するため、種苗は別途確保する必要がある。種苗確保は最も重要な栽培作業であり、かつ、その簡素化や効率化が求められる作業であると思われる。種苗は冬前に刈り取り葉を落とした後(葉鞘は残して)、20茎程を1束にして数束を並べ、川砂を敷き詰め、その上にさらに苗束、砂と交互にミルフィーユ状にして2〜4段積み上げて越冬させる(通常、一番下の段は腐ってしまうことが多く、5段にするとより腐りやすいので、経験則から最大4段とのことである)。種キビの積み上げ後は、穂先、花こう土を被せ最後にブルーシートで覆い保温することが多い(図7)。越冬場所は、伝統的には穴を掘り伏せ込むのが主流だが、各生産者により工夫され、厩舎やビニール温室などで保温対策する者もいた。越冬後は、砂をどかし、葉鞘を取り除いて、予措無しで植え付けるとのことであった。川砂の代わりに、炒りぬか(米ぬか)やもみ殻、キビのトラッシュなどを用いたり、それらを混ぜて使ったりするようである。また、ビニールハウス内に直接植え付けて育苗して越冬させる者もいたが、入り口付近は低温害を受けることがあり、植え付けや採苗のタイミングを逸すると品質が悪くなるとのことであった。新規参入以外は自家採苗が主で、一部譲渡により植え付けを行っている。種苗健全化については、ほとんど取り組まれていなかった。今後、採苗・植え付け作業を効率化するために、種苗生産と植え付けを受託する種苗用施設や受託組織が必要かもしれない。

求められる品種特性は作物生産性に寄与するストレス耐性の改良に加えて、作業性に関連する特性、製糖管理・製糖品質に関連する特性など、栽培、製糖の両面からの要望から表5の通り多岐にわたっている。

育種期間が長いことに加え、このように多岐にわたる特性を備えた品種の育成は非常に困難である。各県の農業試験場では、本地向けの品種育成や試験研究は実施されておらず、農研機構の取り組みも黒海道の育成のみである。そのため、南西諸島向けの既存品種の有効活用や、栽培管理の改善により生産を維持するのが堅実な手段である。すでに、降霜害など低温で比較的気候が類似した種子島向け品種などを活用する取り組みが見られるが、鹿児島県の品種登録は慎重で、品種選択肢は沖縄県と比して少ない。ある生産者は、新品種導入に積極的で、黒海道を導入したが、ろ過フィルターの目詰まりなど製糖工程での難があり、糖度や繊維含量など製糖特性の異なる黒海道と太キビを株ごとに混植し、収穫された混合物を製糖工程に流してトラブル回避を期待する試みを独自に実施している。本調査対象者の中でも、栽培圃場での品種混植は4戸、品種を分けて同一圃場内に植えるケース(リスク分散)が4戸見られた。品種混植の理由は苗不足、製糖時のブレンドである。品種混植は、品種選択肢の少ない地域での有効活用方法(Takaragawa et al. 2019)として特筆すべき取り組みである。ただし、初期伸長性が異なる品種の混植では、栽培管理のタイミングなど管理作業時期の判断が難しくなることが懸念事項とのことであった。

品種利用に直結する種苗管理についての聞き取り調査結果の概略を表6に示す。本地において、サトウキビは越冬できずに枯死するため、種苗は別途確保する必要がある。種苗確保は最も重要な栽培作業であり、かつ、その簡素化や効率化が求められる作業であると思われる。種苗は冬前に刈り取り葉を落とした後(葉鞘は残して)、20茎程を1束にして数束を並べ、川砂を敷き詰め、その上にさらに苗束、砂と交互にミルフィーユ状にして2〜4段積み上げて越冬させる(通常、一番下の段は腐ってしまうことが多く、5段にするとより腐りやすいので、経験則から最大4段とのことである)。種キビの積み上げ後は、穂先、花こう土を被せ最後にブルーシートで覆い保温することが多い(図7)。越冬場所は、伝統的には穴を掘り伏せ込むのが主流だが、各生産者により工夫され、厩舎やビニール温室などで保温対策する者もいた。越冬後は、砂をどかし、葉鞘を取り除いて、予措無しで植え付けるとのことであった。川砂の代わりに、炒りぬか(米ぬか)やもみ殻、キビのトラッシュなどを用いたり、それらを混ぜて使ったりするようである。また、ビニールハウス内に直接植え付けて育苗して越冬させる者もいたが、入り口付近は低温害を受けることがあり、植え付けや採苗のタイミングを逸すると品質が悪くなるとのことであった。新規参入以外は自家採苗が主で、一部譲渡により植え付けを行っている。種苗健全化については、ほとんど取り組まれていなかった。今後、採苗・植え付け作業を効率化するために、種苗生産と植え付けを受託する種苗用施設や受託組織が必要かもしれない。

おわりに

本地域のサトウキビ生産全体について〜モダン化と伝統継承の共存共栄に関する一考察〜

品種に対する要望も多いが、適切な栽培管理の徹底を前提とすることが望ましい。栽培方法が十分に現代化して確立され、ある意味で画一的に生産が行われている南西諸島に比べ、四国地域では生産方法が統一的でないため、品種導入に比して栽培管理の徹底を優先して実施する方が効果的・効率的に生産性を改良することができると考えられる。例えば、土寄せしなくても倒伏しないような品種に期待するよりも、適度に耐倒伏性がある品種を使いながら堆肥を施用するなどして、柔らかい土作りに努め、土寄せを効果的に実施するべきである。土寄せは数度にわたり実施するとより効果的なようだが、そのような余力(労働力、機械、ガス代)のない場合こそ、土作りを徹底するべきであろう(特に夏場に手押しの耕運機や管理機で作業するのは重労働である)。また、早期高糖性を備えた品種の導入についても、南西諸島向けに育成された品種の多くは風折抵抗性を備えるなど、ある程度の高繊維性を有しており、現地製糖環境に適さないこともあるため、リン質肥料(油粕など)や化成肥料を用いた肥培管理も並行して実施するべきである。除草剤耐性についての育種は、南西諸島でも積極的には行われておらず(海外ではゲノム編集で除草剤耐性の遺伝子導入が見られる)、適切な濃度や散布方法(時期、箇所)の徹底に加え、成株からの種子散布、病害虫の温床化を避けるために圃場周辺の除草も適宜行えると良い。これらの栽培管理の現代化に関し、栽培環境が比較的類似する種子島を中心とした南西諸島の生産方法を参考に改良するのが良いだろう。

本地域でも、生産者の高齢化による担い手不足が最も喫緊の課題である。今後、新規参入者へ開かれたサトウキビ生産とするために、普及センターや農協などを中心とした栽培管理の指南書の作成、病害虫予報、肥料・農薬・種苗に関する情報の集約と共有、現地で生じている生産課題の抽出と農業試験場への課題提案を行うなどの支援が必要である。また、必要に応じ行政の関与も求められるであろう。さらに、東讃地域の組合も参考にしつつ、製糖所の垣根を越えた生産者主体の生産組合の発足も検討するべきである。大型農機の購入・共有・メンテナンス、肥料や農薬資材の団体割・大量購入割を見越した要望の集約化、種キビ用施設の設立、堆肥所の設立などに当たっては、“個”や“民間企業(製糖所)”の発信ではなく“生産者たち”の要望を集約する方が効果的かつ持続的ではなかろうか。特に、生産者の入れ替わりが多いこれまでの歴史と現状からも、今後は個ではなく組織での歩みが必要であると思われる。農村の高齢化による耕作放棄地の増加はピンチでもあるが、伝統産業を担うサトウキビ生産にとっては、むしろチャンスにもなり得る。担い手は自然発生するのではなく、魅力的な場所に寄ってくるものであり、その魅力を発信する努力が必要である。魅力を生み出すためにも、非効率的な生産方法から脱却し、生産の現代化による省力化を図りつつ、伝統産業の担い手であることを誇りに思えるような生産者―製糖所―行政(農業、観光)の有機的な連携・交流体系の構築を模索し、普及所や農協、組合の協力の下で、将来の新規参入者や消費者に向けて情報発信していくことを強く提案したい。

品種に対する要望も多いが、適切な栽培管理の徹底を前提とすることが望ましい。栽培方法が十分に現代化して確立され、ある意味で画一的に生産が行われている南西諸島に比べ、四国地域では生産方法が統一的でないため、品種導入に比して栽培管理の徹底を優先して実施する方が効果的・効率的に生産性を改良することができると考えられる。例えば、土寄せしなくても倒伏しないような品種に期待するよりも、適度に耐倒伏性がある品種を使いながら堆肥を施用するなどして、柔らかい土作りに努め、土寄せを効果的に実施するべきである。土寄せは数度にわたり実施するとより効果的なようだが、そのような余力(労働力、機械、ガス代)のない場合こそ、土作りを徹底するべきであろう(特に夏場に手押しの耕運機や管理機で作業するのは重労働である)。また、早期高糖性を備えた品種の導入についても、南西諸島向けに育成された品種の多くは風折抵抗性を備えるなど、ある程度の高繊維性を有しており、現地製糖環境に適さないこともあるため、リン質肥料(油粕など)や化成肥料を用いた肥培管理も並行して実施するべきである。除草剤耐性についての育種は、南西諸島でも積極的には行われておらず(海外ではゲノム編集で除草剤耐性の遺伝子導入が見られる)、適切な濃度や散布方法(時期、箇所)の徹底に加え、成株からの種子散布、病害虫の温床化を避けるために圃場周辺の除草も適宜行えると良い。これらの栽培管理の現代化に関し、栽培環境が比較的類似する種子島を中心とした南西諸島の生産方法を参考に改良するのが良いだろう。

本地域でも、生産者の高齢化による担い手不足が最も喫緊の課題である。今後、新規参入者へ開かれたサトウキビ生産とするために、普及センターや農協などを中心とした栽培管理の指南書の作成、病害虫予報、肥料・農薬・種苗に関する情報の集約と共有、現地で生じている生産課題の抽出と農業試験場への課題提案を行うなどの支援が必要である。また、必要に応じ行政の関与も求められるであろう。さらに、東讃地域の組合も参考にしつつ、製糖所の垣根を越えた生産者主体の生産組合の発足も検討するべきである。大型農機の購入・共有・メンテナンス、肥料や農薬資材の団体割・大量購入割を見越した要望の集約化、種キビ用施設の設立、堆肥所の設立などに当たっては、“個”や“民間企業(製糖所)”の発信ではなく“生産者たち”の要望を集約する方が効果的かつ持続的ではなかろうか。特に、生産者の入れ替わりが多いこれまでの歴史と現状からも、今後は個ではなく組織での歩みが必要であると思われる。農村の高齢化による耕作放棄地の増加はピンチでもあるが、伝統産業を担うサトウキビ生産にとっては、むしろチャンスにもなり得る。担い手は自然発生するのではなく、魅力的な場所に寄ってくるものであり、その魅力を発信する努力が必要である。魅力を生み出すためにも、非効率的な生産方法から脱却し、生産の現代化による省力化を図りつつ、伝統産業の担い手であることを誇りに思えるような生産者―製糖所―行政(農業、観光)の有機的な連携・交流体系の構築を模索し、普及所や農協、組合の協力の下で、将来の新規参入者や消費者に向けて情報発信していくことを強く提案したい。

謝辞

友江製糖所(徳島県阿波市)の友江昭人氏、元香川県東讃農業改良普及センターの松村晴美氏、イノタネアグリ(高知県黒潮町)の秋吉隆雄氏をはじめとする各地域の生産者の方々には、調査にご協力いただき、貴重な話を伺わせていただいた。また、影山製糖所の影山慶嗣氏、上板町歴史民俗資料館の職員の方からは貴重な資料を提供いただいた。友江渚氏をはじめとする近畿大学農学部学生諸氏には調査やデータ入力で尽力いただいた。以上の皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げる。支援の限られた中で四国地域のサトウキビ生産振興に寄与する生産者の皆さまに敬意を表する。

【参考文献】

(徳島に関連する文献)

・「徳島県文化財基礎調査報告 第6集 昭和57年度 阿波和三盆糖」(1983)

・大森貫一「阿波三盆白製糖法」(1936)『製糖化学彙報』第4巻第1号:臺北帝國大學理農學部製糖化學教室

・「上板町史(史料編)」(1981)pp.379-403

・「土成町史(下巻)」(1975)pp.23-24

・上板町役場「ゆかりのまち 上板・石垣提携20周年記念誌」(2022)

・立石一「阿波型農業物語」(2007)pp.44-49:徳島県農政クラブ

・立石一「吉野川の育てた農業特産物:吉野川は阿波の金蔵」(2000)pp.139-141

・立石恵嗣「徳島県謎解き散歩(須藤茂樹編著)」(2012)pp.264-265

(香川に関連する文献)

・阪内駿司「讃岐人物風景 7 (花開く東讃文化)」(1997)pp.103-116

・「引田町史 近・現代」(1995)pp.410-422

・河野信治「日本糖業発達史」(2009)pp.67-71

・井上甚太郎「讃岐糖業之沿革」(1902)

・岡田唯吉「讃岐砂糖史」(1927)

(その他地域に関連する文献)

・平賀源内「物類品隲」(宝暦13年)※「甘蔗培養並ニ製造ノ法」所収。

・大蔵永常「甘蔗大成」(天保年間)※日本農書全集50収録pp.137-232

・「大方町史」(1963)pp.329-331

・大蔵永常「甘蔗大成」(天保年間)※日本農書全集50収録pp.137-232

・池原真一「沖縄糖業論」(1969)主にpp.1-7

・樋口弘「日本糖業史」(1956)

・三木健「八重山近代民衆史」(1980)pp.133-195

・入嵩西正治「八重山糖業史」(1993)

・杉浦誠・森下昌三「四国地域でのサトウキビ栽培と高知県黒潮町でのサトウキビ栽培の取り組み」(2009)『日作四国支報』46:pp.50-51

・松村晴美「香川、徳島での和三盆糖産地の維持継続を目指して」(2011)『特産種苗』第12号pp.145-148

・勝田義満ら「香川県, 徳島県, 高知県におけるさとうきび遺伝資源の収集」(1996)『植探報』 12、pp.59-64.

・松岡誠ら「四国西部地域におけるサトウキビ野生種の探索収集」(2008)『植探報』 24、pp.41-45.

・杉浦誠ら「香川県善通寺市におけるサトウキビ植え付け方法の検討」(2005)『日本作物学会四国支部会報』42、pp.32-33.

・西村融典ら「サトウキビ用小型脱葉機の改良とその効果」(2013)『香川県農業試験場研究報告』63、pp.1-7.

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678