ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 今月のやさい:トマト

最終更新日:2025年4月7日

広報webマガジン「alic」2025年4月号

| 「好きな野菜」の上位にいつも入るトマトは、子供にも大人にも人気な野菜の1つです。皆さんの大好きなトマト、その美味しさの裏側には、生産者を始めとした関係者のたゆまぬ努力や技術開発があります。店頭のトマトだけでは見えないトマト生産を支える裏側もぜひ知っていただきたいと思います! |

概要

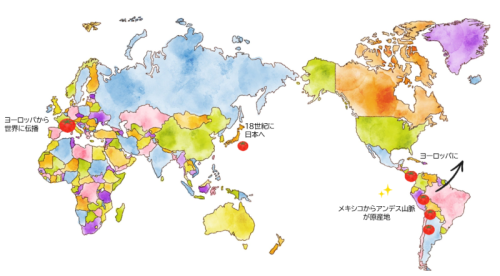

日本には、18世紀初期に伝来したといわていますが、当初は、鑑賞用とされ、野菜として利用が始まったのは明治時代に入ってからです。

トマトは、夏に旬を迎える野菜ですが、原産地がアンデス山脈のような涼しく乾いた気候であるため、日本の梅雨や暑い夏は苦手です。

世界中で食べられるトマトですが、FAO(国際連合食糧農業機関)のデータによると、2023年の世界生産量は1億9,232万トンとなっています。世界で一番トマトを食べる国はオマーンで、年間1人当たり108kg、そして、我らが日本は87位で19kgとなっています。消費量の多い国では、加熱調理やトマトソース、ピューレ、トマトケチャップなど加工品から消費されることが多いようです。

生産と流通

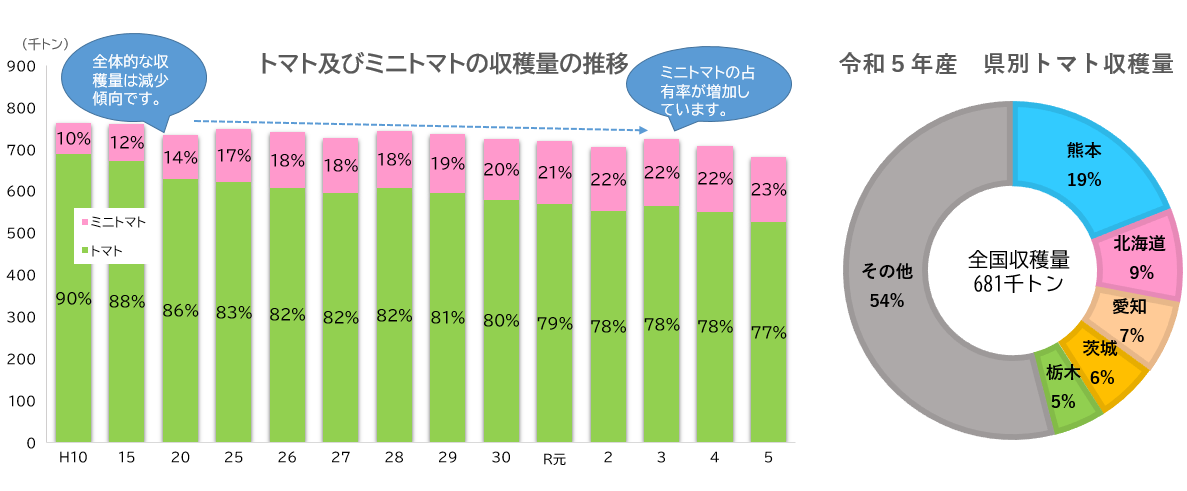

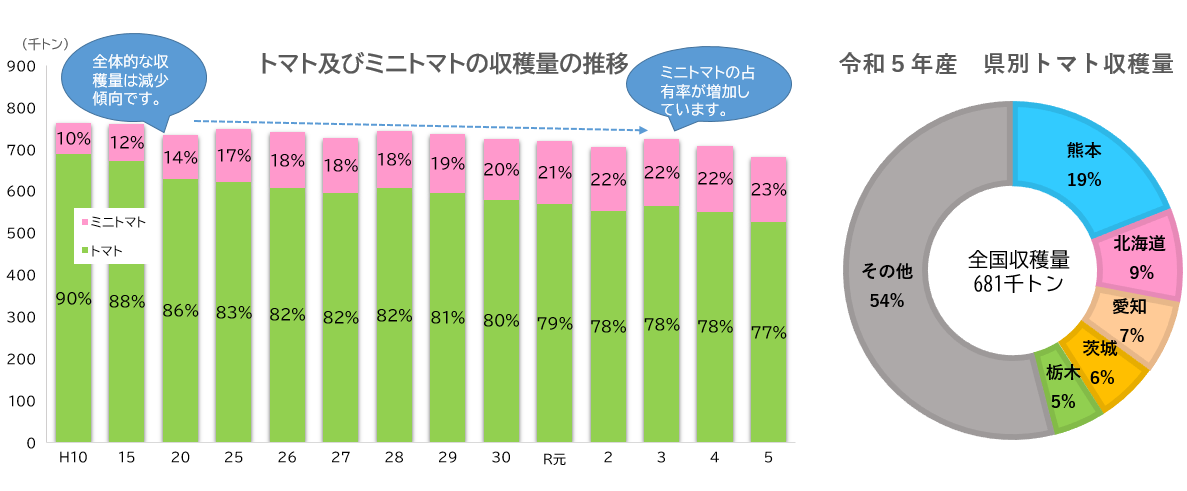

トマトの令和5年産の作付面積は、1.1千ha、収穫量681千トンとなっています。主な産地は、熊本県、北海道、愛知県となっています。

果皮の薄いトマトは、店頭までいかに傷みを少なくして運べるかが重要です。そのため、完熟前の果皮がまだ硬い青いトマトの時に収穫して、運搬中に追熟により、店頭で赤くなるよう収穫していましたが、「桃太郎」に代表される完熟系トマトは、完熟しても崩れない品種が開発され、完熟させて糖度を十分に乗せてから収穫・出荷することが可能となりました。

トマトの分類は、果実の大きさで、大玉トマト、中玉トマト、ミニトマトに分けられます。また、用途によって、生食用トマト、加工用トマトに分けられます。

世界では、生食ではなく、加工品の消費が多いのですが、日本では、生食されることが多いため、味を重視した完熟系品種や中玉トマト、ミニトマトの生産量が増えています。糖度が高く、お弁当などでも使いやすいミニトマトは、人気がありますが、生産側からみると、実は、大玉トマトと比べて労働時間がとてもかかります。特に、枝を整える整枝作業、一つずつ手作業で行う収穫作業、そして、出荷するための選別作業に労力がかかります。

量販店の野菜売り場で大きな面積を占めているトマトは、種類、形、色、甘み、産地などたくさんの商品が売られています。好みによって、料理によって、また、季節によって楽しんでいただくことができます。現在、農林水産省の品種登録制度に登録されているのは759種類となっており、他の野菜と比べてもトマトの品種開発が進んでいることが分かります。

資料:農林水産省「野菜生産出荷統計」

果皮の薄いトマトは、店頭までいかに傷みを少なくして運べるかが重要です。そのため、完熟前の果皮がまだ硬い青いトマトの時に収穫して、運搬中に追熟により、店頭で赤くなるよう収穫していましたが、「桃太郎」に代表される完熟系トマトは、完熟しても崩れない品種が開発され、完熟させて糖度を十分に乗せてから収穫・出荷することが可能となりました。

トマトの分類は、果実の大きさで、大玉トマト、中玉トマト、ミニトマトに分けられます。また、用途によって、生食用トマト、加工用トマトに分けられます。

世界では、生食ではなく、加工品の消費が多いのですが、日本では、生食されることが多いため、味を重視した完熟系品種や中玉トマト、ミニトマトの生産量が増えています。糖度が高く、お弁当などでも使いやすいミニトマトは、人気がありますが、生産側からみると、実は、大玉トマトと比べて労働時間がとてもかかります。特に、枝を整える整枝作業、一つずつ手作業で行う収穫作業、そして、出荷するための選別作業に労力がかかります。

量販店の野菜売り場で大きな面積を占めているトマトは、種類、形、色、甘み、産地などたくさんの商品が売られています。好みによって、料理によって、また、季節によって楽しんでいただくことができます。現在、農林水産省の品種登録制度に登録されているのは759種類となっており、他の野菜と比べてもトマトの品種開発が進んでいることが分かります。

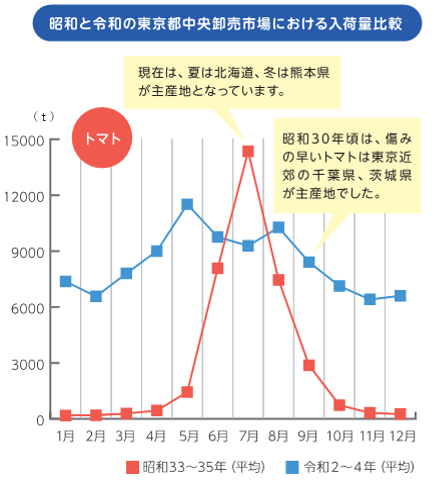

野菜には「作型」と呼ばれる収穫時期をずらす栽培方法が確立されています。トマトの作型には、露地栽培、トンネル栽培、雨よけ栽培、抑制栽培、促成栽培などがあり、それぞれの栽培にあった品種の開発、栽培技術の向上などにより作型が整い、一年を通してトマトは店頭に並ぶことができます。

昭和30年代と比べてみると、いかに一年を通して出荷されるようになったのかがよく分かります。

トマトには、様々な病気がありますが、近年、特に注意が呼びかけれているのは、1996年に国内の発生が認められた「トマト黄化葉巻病」というタバココナジラミが媒介する病気です。このウイルスに感染すると、葉が小さく縮れ、結果しなくなり、収量に大きな打撃を与えてしまいます。

そのため各種の対策や、種苗会社などが開発した黄化葉巻病耐性品種が栽培されていますが、未だ食い止めることはできていません。昨年秋よりトマトの価格が上昇していますが、入荷量減少の原因の一つとして、猛暑による生育不良と合わせて、この病気の発症がありました。(参考:野菜情報 2025年2月号)

(※トマトの苗や種を買い行くと「TY○○」とついた商品があります。これは黄化葉巻病の病原体「TYLC:Tomato Yellow Leaf Curl Virus 」耐性の品種です。)

また、近年、異常気象による夏期の高温が続いている状況において、昨年、近畿大学大学院より「高温によりトマト黄化葉巻病耐性が打破される」といった研究発表があり、今後の更なる研究・対策が待たれます。

栄養

鮮やかなトマトの赤色は「リコペン」という色素成分で、有害な活性酸素を除去する抗酸化作用があり、がんや動脈硬化を予防する働きが期待できます。リコペンは熱に強いため、火を通しても抗酸化力が低下しにくいという長所もあります。リコペンの効力は、同じく抗酸化作用を持つβ-カロテンの2 倍、ビタミンE の1 0 0 倍ともいわれています。

また、リコペンには、善玉コレステロールといわれる血中のHDL コレステロールを増加させる作用があり、その機能をうたった機能性表示食品が市販されています。

さらに、トマトは、β‐ カロテンやその他のビタミン類も含んでおり、肌や粘膜を健康に保ち、肌荒れや風邪予防にも効きます。西洋のことわざで「トマトが赤くなると医者が青くなる」といわれるほどです。

また、トマトはうま味成分であるグルタミン酸を含みます。グルタミン酸はアンモニアを取り込みグルタミンに変換することで、アンモニアを無毒化し、尿の排出を促進する効果や、脳機能の活性化による認知症予防の効果も期待されています。

また、リコペンには、善玉コレステロールといわれる血中のHDL コレステロールを増加させる作用があり、その機能をうたった機能性表示食品が市販されています。

さらに、トマトは、β‐ カロテンやその他のビタミン類も含んでおり、肌や粘膜を健康に保ち、肌荒れや風邪予防にも効きます。西洋のことわざで「トマトが赤くなると医者が青くなる」といわれるほどです。

また、トマトはうま味成分であるグルタミン酸を含みます。グルタミン酸はアンモニアを取り込みグルタミンに変換することで、アンモニアを無毒化し、尿の排出を促進する効果や、脳機能の活性化による認知症予防の効果も期待されています。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196