ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 今月のやさい:なす

最終更新日:令和7年7月7日

広報webマガジン「alic」2025年7月号

広報webマガジン「alic」2025年7月号

| つやつやのなすが店頭に並び始めると夏を感じます。冷やしたなすの煮びたし、しょうががたっぷり乗った焼きなす、そうめんに添えられるなすなど、暑い夏でも食欲を刺激してくれます。体を冷やすともいわれるなすは、この季節にぴったりですが、また、旬となる季節でもあります。うまくできていますね! 一年を通して手に入るなすですが、旬となるこの季節、みずみずしいなすをたくさん食べて、暑い夏も元気に乗り切りましょう。 |

概要

なすはナス科の多年草で熱帯では低木になりますが、温帯では一年草となります。原産地のインドから東南アジアに伝わり、日本へは7 世紀頃に中国から渡来しました。8世紀の奈良時代には栽培されており、当時の書物である「正倉院文書」には、なすを献上したとの記述があり、また、平安時代の『延喜式』には、なすの作り方が載っています。「なす」という呼び名は宮中の女房言葉で、初めは「奈須比」と呼ばれていました。

「一富士、二鷹、三茄子(いちふじ、にたか、さんなすび)」を初夢に見ると縁起の良い物となっており、江戸時代の徳川幕府は駿府(今の静岡県)になすの菜園を作り、今でいう「促成栽培※1」(早出し)もしており、初夏には早飛脚で江戸まで運ばせたといわれています。当時、あまりに高い値段で売り買いされたために、幕府が禁止令を出したこともあったようです。

このように古くから日本になじみのあるなすは、ことわざや各地域の郷土料理としても定着しています。

※1 促成栽培とは、露地で栽培するより早く収穫をするため、ビニールハウスや温室などを利用して保温・加温して栽培する方法のこと。

「一富士、二鷹、三茄子(いちふじ、にたか、さんなすび)」を初夢に見ると縁起の良い物となっており、江戸時代の徳川幕府は駿府(今の静岡県)になすの菜園を作り、今でいう「促成栽培※1」(早出し)もしており、初夏には早飛脚で江戸まで運ばせたといわれています。当時、あまりに高い値段で売り買いされたために、幕府が禁止令を出したこともあったようです。

このように古くから日本になじみのあるなすは、ことわざや各地域の郷土料理としても定着しています。

※1 促成栽培とは、露地で栽培するより早く収穫をするため、ビニールハウスや温室などを利用して保温・加温して栽培する方法のこと。

〇 各地にあるなすの郷土料理

生産と流通

なすの鮮やかな紫色はナスニンというアントシアニン色素で、紫外線によって着色が促進されるため、太陽の光がしっかりと入るように枝葉を整えて育てます。冬春なすでは受粉用蜂やホルモン処理によって着果を促しますが、近年は「あのみのり」のような単為結果性品種※3を用いた作業の省力化が図られています。また、野生に近いなすや在来品種は、葉やへたにとげがありますが、現在はとげの少ない品種が育成されています。

※2 台木とは、接ぎ木をする土台となるものをいいます。土から感染しやすい病気や連作によって発生しやすい青枯病、ネコブセンチュウなどに抵抗性を持つ台木を選びます。

※3 単為結果性とは、受粉しなくても果実が肥大する性質のことで、栽培において多くの労力やコストがかかる受粉作業などが軽減されます。

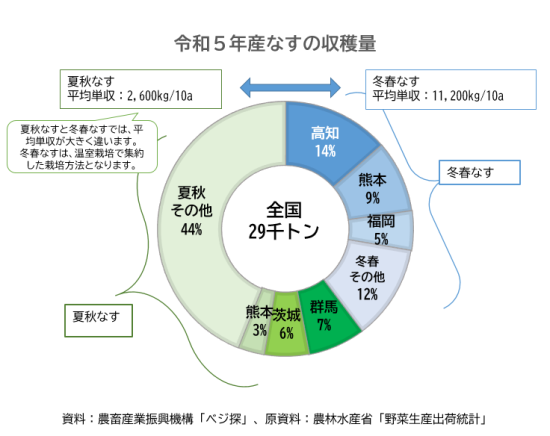

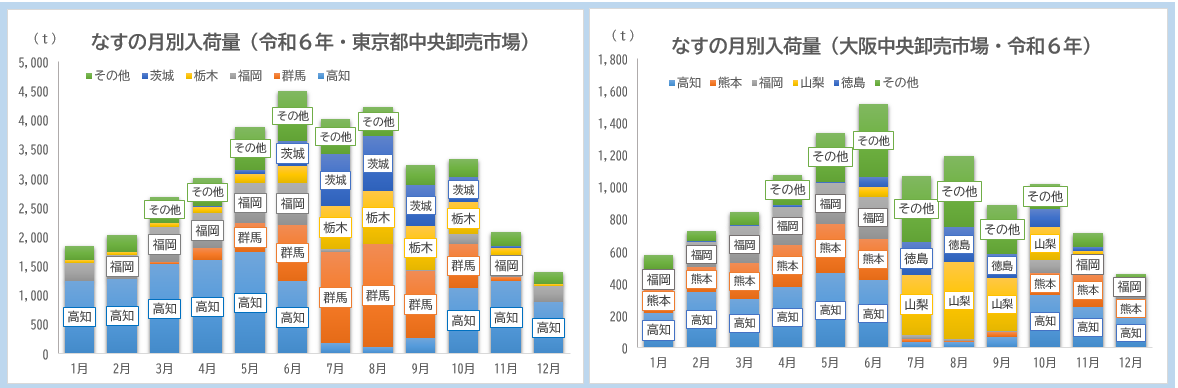

令和5年の生産量は、28万8千トン、夏秋なすと冬春なすを比べると、夏秋なすの方が生産量が多いです。寒さに弱いなすは、冬は暖地でハウスなどで栽培されます。収穫量第1位は冬春なすの主産地である高知県、次いで、熊本県、第3位は、夏秋なすの主産地である群馬県となっています。市場への月別県別入荷量を見ると、その時期の主産地が分かります。

なすは世界中で栽培されている野菜で、漬物、汁物、炒め物、揚げ物とどんな料理とも相性が良いことから、日本人にとってもなじみ深い野菜の一つです。日本ではへたごと紫色のなすが一般的ですが、世界では白色、緑色、薄紫色など色彩も形もさまざまです。なすの光沢のある肌は美しく、深い紫は「なす紺」と呼ばれ色を表す言葉となっています。日本でのなすの栽培の歴史は古く、関東の「卵形なす」、東海・関西の「長卵形なす」、東北と関西以西の「長なす」、九州の「大長なす」のように、地域ごとに特徴ある大きさや形で発展しました。他にも北陸・京都の「丸なす」、山形の「小なす」など多くの在来品種があります。しかし近年では、栽培が容易なこと、いろいろな用途に向くことなどの理由から、千両二号のような長卵形なすが全国的に出回っています。

栄養

なすの紫色の皮に含まれる色素成分の「ナスニン」はアントシアニン系のポリフェノールで、抗酸化作用があり、活性酸素や発がんの抑制、動脈硬化や高血圧の予防などに効果があるといわれています。また、なすのアク成分の一つであるクロロゲン酸もポリフェノールで、老化を防ぎ、がん予防としての効果が期待できます。

また、カリウムを多く含み、きゅうりと同様にむくみの予防や利尿作用、高血圧の抑制効果が期待できます。なすは古くから体の熱を冷ます食べ物として、夏の暑い時期によく食べられてきました。なすの漬物を作るときは、なすの紫色の成分「ナスニン」の退色を防ぐために、古くぎやミョウバンなどを入れると色鮮やかなまま作ることができます。

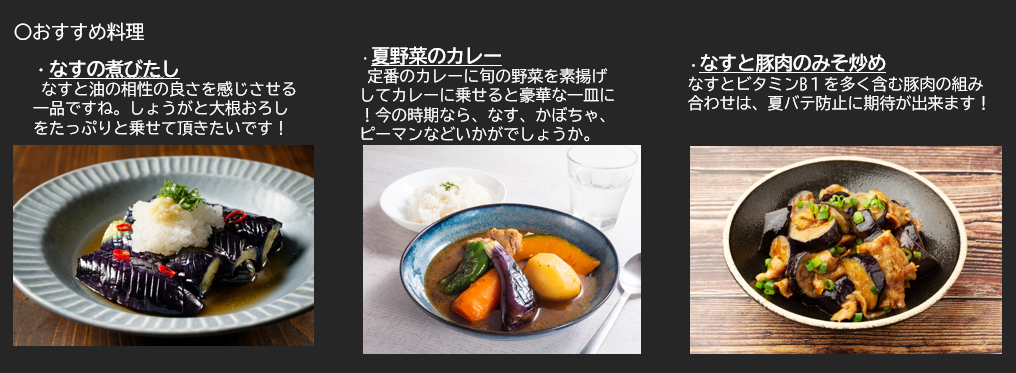

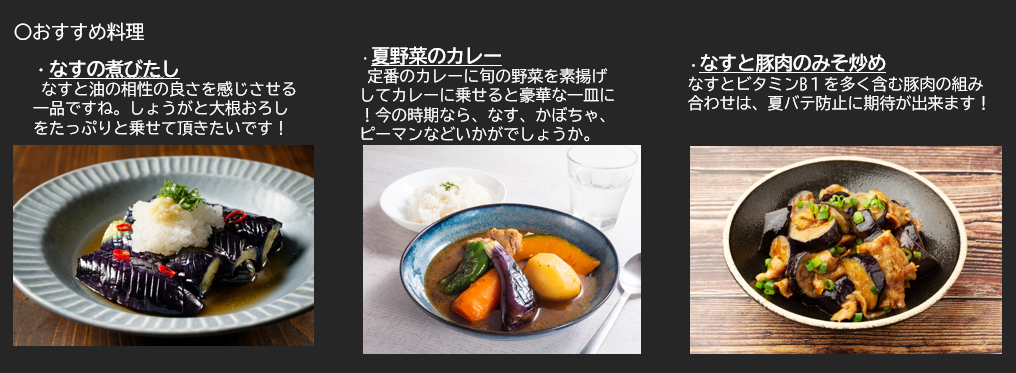

なすは、油と相性がよく、果肉がスポンジのようになっており油をよく吸収し、炒めものや揚げものにするとなすの味がまろやかになり大変おいしくなります。夏バテなどで体力が落ちているとき、旬のなすとお肉などを上手に組み合わせてスタミナをつけましょう。

◆なすの世界をもっと知りたい方はこちらへ

・野菜情報 2025年7月号 今月の野菜 「なすの需給動向」

・野菜情報 2025年7月号 産地紹介 福岡県 JA全農ふくれん 「博多なす」愛され続けて半世紀 アクなき向上心でさらなる発展を目指して

また、カリウムを多く含み、きゅうりと同様にむくみの予防や利尿作用、高血圧の抑制効果が期待できます。なすは古くから体の熱を冷ます食べ物として、夏の暑い時期によく食べられてきました。なすの漬物を作るときは、なすの紫色の成分「ナスニン」の退色を防ぐために、古くぎやミョウバンなどを入れると色鮮やかなまま作ることができます。

なすは、油と相性がよく、果肉がスポンジのようになっており油をよく吸収し、炒めものや揚げものにするとなすの味がまろやかになり大変おいしくなります。夏バテなどで体力が落ちているとき、旬のなすとお肉などを上手に組み合わせてスタミナをつけましょう。

◆なすの世界をもっと知りたい方はこちらへ

・野菜情報 2025年7月号 今月の野菜 「なすの需給動向」

・野菜情報 2025年7月号 産地紹介 福岡県 JA全農ふくれん 「博多なす」愛され続けて半世紀 アクなき向上心でさらなる発展を目指して

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196