ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 知られざる砂糖の世界

最終更新日:2025年9月5日

広報webマガジン「alic」2025年9月号

| みなさんの中に「赤糖」と聞いて、ピンとくる人はどのくらいいるでしょうか? 「黒糖は知っているけど…。」「赤い色のお砂糖?」と思う方がほとんどだと思います。 砂糖は、料理やお菓子作りに欠かせない調味料の一つですが、みなさんは、その砂糖の種類についてどのくらいご存じでしょうか? 今回は、知る人ぞ知る「赤糖」の魅力について、ご紹介させていただきます。 |

砂糖の種類

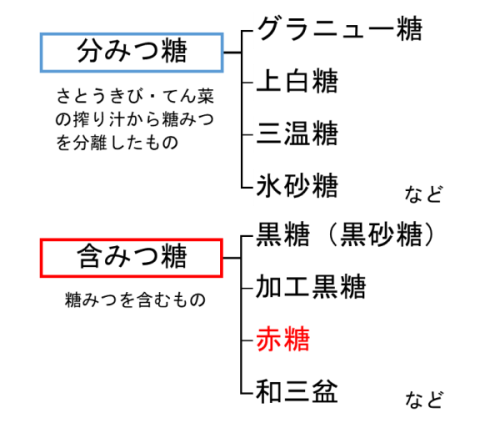

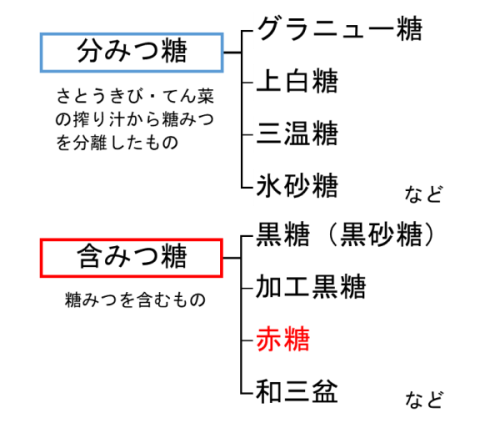

砂糖は、さとうきびやてん菜を原料に作られており、糖みつを分離した「分みつ糖」と、糖みつを分離していない「含みつ糖」の2種類に大別されます。

分みつ糖は、主に原料糖(粗糖)をさらに精製したもので、上白糖やグラニュー糖、それらを加工した角砂糖や氷砂糖などが含まれます。一方、含みつ糖は、原料糖と糖みつを一緒に煮詰めて作られるものなどで、黒糖(黒砂糖)、加工黒糖、赤糖、和三盆などがあります。

今回紹介する赤糖は、原料糖と糖みつをブレンドして作られており、赤褐色の深い色味が特徴です(写真1)。

<写真1 赤糖>

分みつ糖は、主に原料糖(粗糖)をさらに精製したもので、上白糖やグラニュー糖、それらを加工した角砂糖や氷砂糖などが含まれます。一方、含みつ糖は、原料糖と糖みつを一緒に煮詰めて作られるものなどで、黒糖(黒砂糖)、加工黒糖、赤糖、和三盆などがあります。

今回紹介する赤糖は、原料糖と糖みつをブレンドして作られており、赤褐色の深い色味が特徴です(写真1)。

日本製糖協会が公表している「加工黒糖等の名称についてのガイドライン」によると、赤糖はかつて再製糖と呼ばれていました。平成23年3月に消費者庁が、それまで不明確であった「黒砂糖」の定義を明確化し、粗糖や糖みつに黒糖を加えて加工したものは「加工黒糖」と定義したことに併せ、日本製糖協会は、粗糖と糖みつを主原料にして作られたものについて「赤糖」(又は「含みつ糖」又は「砂糖」)と表示することとしたそうです。

資料:農林水産省「砂糖のすべて〜原料の生産から製品まで〜」を基に筆者作成

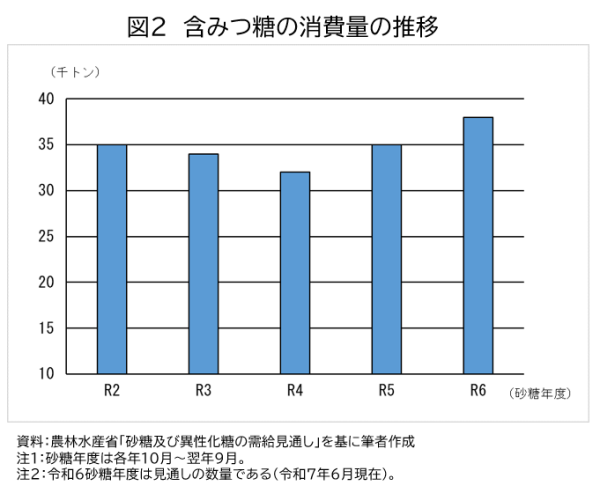

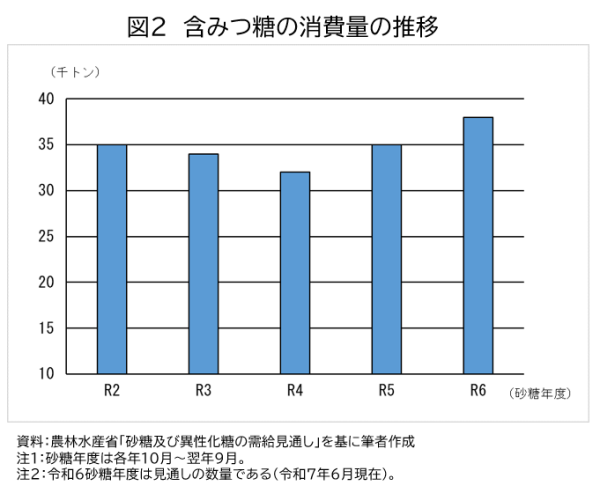

堅調な含みつ糖の市場

黒糖や加工黒糖、赤糖などの含みつ糖の市場は近年堅調に推移しています。上白糖・グラニュー糖といった分みつ糖に比べると市場規模は極めて小さいものですが、令和6砂糖年度では、含みつ糖の消費量は前年度比8.6%増の3万8000トンと見込まれています。

(株)宮崎商店の取組み

(株)宮崎商店は、大正7(1918)年に宮崎文幸現社長の祖父が現在の江東区で創業しました。以来100年以上の伝統を受け継ぐ含みつ糖専門メーカーとして、「赤糖」や「加工黒糖」、「粗製三温糖※2」などを製造しています。

江東区は、我が国で初めて上白糖の生産が商業化された場所だそうで、同区北砂5丁目団地横の広場の片隅には、「我国精製糖発祥の地」の記念碑が建っています(写真2)。同社の創業当時には多数の砂糖メーカーが周囲にあったそうです。

※2 上白糖やグラニュー糖の結晶を取り出した後の糖液をさらに煮詰めて作るのが三温糖(分みつ糖)。一方、粗製三温糖は原料糖(粗糖)を精製せずに作られるもの。

<写真2「我国精製糖発祥の地」の記念碑>

江東区は、我が国で初めて上白糖の生産が商業化された場所だそうで、同区北砂5丁目団地横の広場の片隅には、「我国精製糖発祥の地」の記念碑が建っています(写真2)。同社の創業当時には多数の砂糖メーカーが周囲にあったそうです。

※2 上白糖やグラニュー糖の結晶を取り出した後の糖液をさらに煮詰めて作るのが三温糖(分みつ糖)。一方、粗製三温糖は原料糖(粗糖)を精製せずに作られるもの。

同社の赤糖は原料糖と糖みつをブレンドし、溶糖槽と鉄製二重釜で煮沸後、かくはん乾燥して造られます(写真3、4、5)。原料糖と糖みつをブレンドする際、その日の気温や湿度、原料糖の状態を目検で確認し、最適な配合割合を決定しています。また、一日に何度も砂糖の色をチェックし、製品の品質・色味を均一に保つため、糖みつの量や火入れの回数、乾燥時間などを微妙に調整しているとのことです。

赤糖は糖みつの配合が多いほど黒くなり、蒸しパン、和洋菓子、ソース、タレなどの色付けやコク・香り出しに使われるため、濃い色のニーズが高いそうです。しかし、糖度の低い蜜を足しすぎると乾燥工程で粉末にならないため、蜜をたっぷり含んだままで、粉状の砂糖を作るには高度な技術が必要となるそうです。

<写真3 乾燥させるためミキサーに注入される糖液>

赤糖は糖みつの配合が多いほど黒くなり、蒸しパン、和洋菓子、ソース、タレなどの色付けやコク・香り出しに使われるため、濃い色のニーズが高いそうです。しかし、糖度の低い蜜を足しすぎると乾燥工程で粉末にならないため、蜜をたっぷり含んだままで、粉状の砂糖を作るには高度な技術が必要となるそうです。

同社では、実需者の味・見た目・香り・栄養価などあらゆるニーズにきめ細やかに対応し、付加価値を高めることとしており、製品のラインナップは、業務用・家庭用を合わせて約30種類にも上るとのことです。

現在、同社の売り上げ比率は、業務用約9割、家庭用約1割となっていますが、宮崎邦紘専務は、今後は商品ブランディング、認知度を強化することでBtoC部門を強化したいと話してくれました。

現在、同社の売り上げ比率は、業務用約9割、家庭用約1割となっていますが、宮崎邦紘専務は、今後は商品ブランディング、認知度を強化することでBtoC部門を強化したいと話してくれました。

赤糖を使って料理にバリエーションを

砂糖には保水性や発酵促進といった効用があり、甘みを出すだけでなく仕上がりを向上させるなど料理に欠かせない調味料の一つです。さらに、赤糖は糖みつ分を多く含み、特有の風味を持ち甘さも強いことから、煮物などに適していると言われています。もちろんその他にパン作りや照り焼き、すき焼きなどの家庭料理で幅広く使えます。興味をもたれた方は、ぜひこの機会にご家庭でも利用してみてはいかがでしょうか。

また、alicホームページでは、砂糖に関するさまざまな情報や動画を紹介していますので、ぜひご覧ください。

また、alicホームページでは、砂糖に関するさまざまな情報や動画を紹介していますので、ぜひご覧ください。

(特産調整部)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196