ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 農林水産省広報室に「BUZZ MAFF」人気の秘密を聞く!〜制作の裏側に潜入〜

最終更新日:2025年10月6日

広報webマガジン「alic」2025年10月号

| 2019年、当時の江藤拓農林水産大臣が「こんな堅い広報じゃ誰も見てくれないだろう」、「ネットを使った日本の魅力を若い世代に世界中に発信するという工夫をしたいけど、君たちどう思うか」という発言から始まったというYouTube「BUZZ MAFF(バズマフ)」。現在のチャンネル登録者数 17万人、登録動画2068本、最も人気のある動画は、「〜農林水産省あるある〜 タガヤセキュウシュウ」で、視聴回数192万回!となっています。我が国の農林水産業の中枢ともいえる農林水産省の内側を伝えるこの番組は、農業を身近に、また、行政を身近に感じることができるものとなっています。 現在、29チーム、235人が参加しているYouTubeです。今回は同省広報室に話を聞くとともに、チームの一つである関東農政局のチーム「駆け抜けて関東」の撮影に同行し、その制作の裏側を取材させていただきました。 |

BUZZ MAFFがここまで人気が出た経緯を教えてください!

タガヤセキュウシュウの「花いっぱいプロジェクト」の動画(2020年3月投稿)がバズったことを契機に、当時は省庁がこのような取り組みを実施していること自体が珍しかったこともあり、視聴者数や登録者数の増加とともに、自治体、他省庁やマスコミなどから多くの反響をいただきました。

その後も試行錯誤を重ねながら、BUZZ MAFFを運営してきました。その結果、多くの方に見ていただける状況になり、だからこそ、BUZZ MAFFを大いに活用した2020年のプラスワンプロジェクト(コロナ禍での学校給食の停止により生乳の在庫がかさみ、廃棄のおそれがあったところ、牛乳をもう一杯、乳製品をもう一品と乳製品の消費を呼び掛けたプロジェクト)や、2023年の#食べるぜニッポン!(ALPS処理水の放出に伴う海外からの輸入停止により深刻な影響を受けた水産業支援のための広報プロジェクト)など、農林水産省の情報発信が良い結果につながったと考えております。

また、省内からも、担当施策をぜひBUZZ MAFFで紹介して欲しいとの依頼を多数受けたり、BUZZ MAFF制作に携わりたいという志望動機で我が省への入省を希望する若者もいたりするほど、省内外からの反響を感じています。

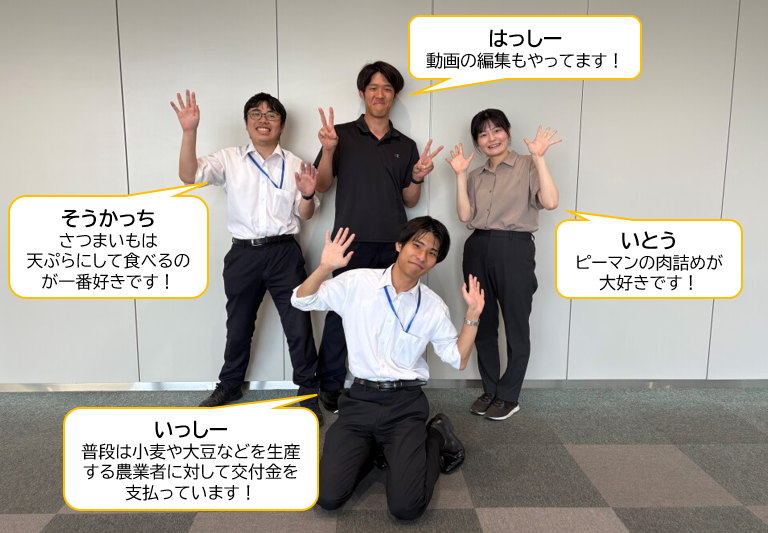

<農林水産省広報室の皆さん>

その後も試行錯誤を重ねながら、BUZZ MAFFを運営してきました。その結果、多くの方に見ていただける状況になり、だからこそ、BUZZ MAFFを大いに活用した2020年のプラスワンプロジェクト(コロナ禍での学校給食の停止により生乳の在庫がかさみ、廃棄のおそれがあったところ、牛乳をもう一杯、乳製品をもう一品と乳製品の消費を呼び掛けたプロジェクト)や、2023年の#食べるぜニッポン!(ALPS処理水の放出に伴う海外からの輸入停止により深刻な影響を受けた水産業支援のための広報プロジェクト)など、農林水産省の情報発信が良い結果につながったと考えております。

また、省内からも、担当施策をぜひBUZZ MAFFで紹介して欲しいとの依頼を多数受けたり、BUZZ MAFF制作に携わりたいという志望動機で我が省への入省を希望する若者もいたりするほど、省内外からの反響を感じています。

BUZZ MAFFは、どのような方が見られているのでしょうか?

これまでの視聴回数は女性が47.0%、男性が53.0%で男性の方が多いです。年齢別では13歳〜17歳が1.6%、18歳〜24歳が20.5%、25歳〜34歳が32.3%、35歳〜44歳が18.9%、45歳〜54歳が16.2%、55歳〜64歳が9.2%、65歳以上が3.3%となっています。

YouTube全体の利用割合では18歳〜24歳は15.8%とのことですので、BUZZ MAFFは、若い方にも多く見ていただけていると考えています。

YouTube全体の利用割合では18歳〜24歳は15.8%とのことですので、BUZZ MAFFは、若い方にも多く見ていただけていると考えています。

再生が伸びる動画の傾向や予想外の再生があった動画はあるでしょうか?

農林水産省での働き方や取り組みを面白く紹介するような、いわゆる「(職員の)あるある動画」は人気があると感じています。

今年6月に公開した「農林水産省に絶対いる人|社会人あるある#暮らし系公務員」は約25万再生(9月22日時点)となっており、最近では、10万再生を超えるのは久しぶりでした。この動画は映像が綺麗で、最後まで見たくなるように工夫された編集となっています。

また、今年5月に公開したショート動画「官僚が職業バレする瞬間【官僚あるある】」は約270万再生でした。通常動画に比べてショート動画は比較的伸びやすい傾向にあります。

「(職員の)あるある動画」は、普段見ることができない省庁職員の働く姿をユーモアを交えながら見ることができるだけでなく、所々に省の施策が分かりやすく含まれており、視聴者にとって大変興味深く、楽しみながらご視聴いただけているのではないかと考えております。

今年6月に公開した「農林水産省に絶対いる人|社会人あるある#暮らし系公務員」は約25万再生(9月22日時点)となっており、最近では、10万再生を超えるのは久しぶりでした。この動画は映像が綺麗で、最後まで見たくなるように工夫された編集となっています。

また、今年5月に公開したショート動画「官僚が職業バレする瞬間【官僚あるある】」は約270万再生でした。通常動画に比べてショート動画は比較的伸びやすい傾向にあります。

「(職員の)あるある動画」は、普段見ることができない省庁職員の働く姿をユーモアを交えながら見ることができるだけでなく、所々に省の施策が分かりやすく含まれており、視聴者にとって大変興味深く、楽しみながらご視聴いただけているのではないかと考えております。

農林水産省にとって、BUZZ MAFFはどのような存在でしょうか?

これまでの「お役所の広報室」では考えられなかった型破りなスタイルで、分かりやすさや親しみやすさを重視した情報提供を行っており、従来の広報では届かなかった層へ向けての効果的な発信方法であり、農林水産省の重要な広報ツールの一つと考えています。

これからのBUZZ MAFFの目指すものを教えてください。

「新大臣にあいさつしました。」の動画内でも発言していますが、昨今の米不足や米の価格高騰により、農林水産省への批判が高まる中、何をどのように発言すればいいのか、米に係る情報発信について相当慎重になっていました。しかし今年5月、小泉農林水産大臣の就任をきっかけに、スピーディーな情報発信として、 BUZZ MAFFでも米に関する動画を投稿するようになりました。

国民の皆様の関心の高い「米の流通」を丁寧に解説した動画「米の流通と政府備蓄米の売り渡しについて、解説します」や、作況指数の公表を取りやめることに対する国民の皆様の不安に対して、分かりやすく解説した動画「【農林水産省】お米の作況指数公表廃止について」など、国民の皆様の興味関心や不安に向き合い、丁寧に情報発信することを心掛け、真摯に取り組んでいます。

今後も、日本の農林水産業・農林水産物の良さが伝わる、農林水産省を身近に感じてもらえるような動画を投稿するというのはもちろんですが、引き続き、国民の皆様の興味関心のあるネタをタイムリーに発信できるよう努めてまいります。

国民の皆様の関心の高い「米の流通」を丁寧に解説した動画「米の流通と政府備蓄米の売り渡しについて、解説します」や、作況指数の公表を取りやめることに対する国民の皆様の不安に対して、分かりやすく解説した動画「【農林水産省】お米の作況指数公表廃止について」など、国民の皆様の興味関心や不安に向き合い、丁寧に情報発信することを心掛け、真摯に取り組んでいます。

今後も、日本の農林水産業・農林水産物の良さが伝わる、農林水産省を身近に感じてもらえるような動画を投稿するというのはもちろんですが、引き続き、国民の皆様の興味関心のあるネタをタイムリーに発信できるよう努めてまいります。

関東農政局「駆け抜けて関東」チームの撮影裏側を取材!

「駆け抜けて関東」はどんなチームですか?

このチームは、当初(令和5年度)みどり戦略※の考え方を若い世代に知ってもらうために、関東農政局の若手職員による情報発信「食ミラプロジェクト〜食と環境を未来の子どもたちへ〜」が発足し、中でもZ世代に届くようにするにはどのような広報をすべきかと検討した結果、農林水産省で運営しているYouTubeチャンネルのBUZZ MAFFなら多くの人に見てもらえるのではないかと考えて、関東農政局のBUZZ MAFFチームを立ち上げました。

チームの名前は、みどり戦略情報発信も含め、関東管内の魅力ある農林水産業、食材、伝統などを、職員自ら隈なく駆け抜けて伝えていこうと。またスピード感を持って関東の魅力を発信していくため、「駆け抜けて関東」にしました。

※「みどりの食料システム戦略」とは、将来にわたって食料の安定供給を図るために、災害や温暖化に強く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政の推進を進めるための戦略として、農林水産省が2021年に策定した政策方針です。

主な目標として、下記を掲げています。

・CO2排出量ゼロ: 2050年までに農林水産業におけるCO2排出量をゼロにすることを目指しています。

・化学農薬の使用量削減: 化学農薬の使用量を50%削減することを目指しています。

・有機農業の拡大: 有機農業の取り組み面積を25%に拡大することを目指しています。

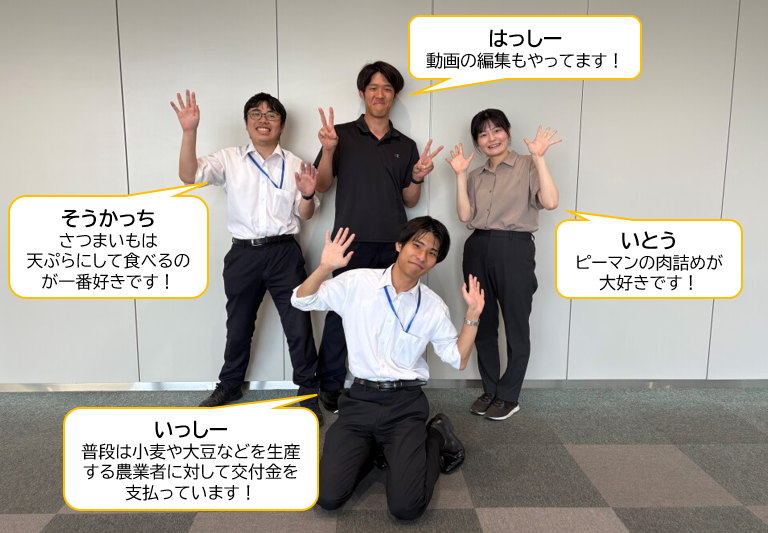

<駆け抜けて関東の皆さん>

チームの名前は、みどり戦略情報発信も含め、関東管内の魅力ある農林水産業、食材、伝統などを、職員自ら隈なく駆け抜けて伝えていこうと。またスピード感を持って関東の魅力を発信していくため、「駆け抜けて関東」にしました。

※「みどりの食料システム戦略」とは、将来にわたって食料の安定供給を図るために、災害や温暖化に強く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政の推進を進めるための戦略として、農林水産省が2021年に策定した政策方針です。

主な目標として、下記を掲げています。

・CO2排出量ゼロ: 2050年までに農林水産業におけるCO2排出量をゼロにすることを目指しています。

・化学農薬の使用量削減: 化学農薬の使用量を50%削減することを目指しています。

・有機農業の拡大: 有機農業の取り組み面積を25%に拡大することを目指しています。

撮影の様子をご紹介

取材をさせていただいたのは、7月半ばの真夏の暑い盛り、小雨が降る蒸し暑い日でした。

この日は、さいたま市見沼グリーンセンターで撮影は行われていました。このセンターの一区画で「駆け抜けて関東」は野菜を育てています。撮影がない日も、野菜のお世話に週1回作業に来ているそうです。農林水産省といえどもチームのメンバーは、農作業が初心者の方がほとんど、さいたま市見沼グリーンセンターの技師である長岡圭祐さんの指導を受けながら栽培しています。

畑には、埼玉県の伝統野菜である「紅赤」というさつまいもや、「見沼1号」や「大宮1号」というさといも、そして、ピーマン、オクラなどが栽培されていました。

<見沼グリーンセンターの長岡さん(一番右)と駆け抜けて関東チームの皆さん>

この日は、さいたま市見沼グリーンセンターで撮影は行われていました。このセンターの一区画で「駆け抜けて関東」は野菜を育てています。撮影がない日も、野菜のお世話に週1回作業に来ているそうです。農林水産省といえどもチームのメンバーは、農作業が初心者の方がほとんど、さいたま市見沼グリーンセンターの技師である長岡圭祐さんの指導を受けながら栽培しています。

畑には、埼玉県の伝統野菜である「紅赤」というさつまいもや、「見沼1号」や「大宮1号」というさといも、そして、ピーマン、オクラなどが栽培されていました。

まず当日の農作業の打ち合わせや撮影の段取りを確認した後、早速撮影に入ります。

雨の合間をぬいつつ、作業の際に出てくる自然な言葉や感想を大事に撮影していました。

角度を変えて、いい画を狙います。ピーマンがどのように生るのかも見えるように葉をかき分けて、撮影していきます。

私たちも普段はなかなか目にすることないオクラの株、こんなに葉っぱが大きく、しっかりとした株になるのですね。勉強になります。

抜いた雑草は、病気や害虫の媒介を防ぐために、リアカーに乗せて畑の外へ運び出します。

畑では、さといもやさつまいもが収穫を待っています。この後の畑の様子も気になりますね。

日本の農業を支える農林水産省ですが、実際に農作物を栽培してみていかがですか?

所属メンバーは農作業初心者が多く、作物の管理が大変ですが、とても貴重な経験になっています。作物の栽培をしたり、他の部署の人と関わったり、普段の業務では経験できないことは大変ですが、それ以上のやりがいがあります。

最後に一言お願いします!

関東農政局ではみどり戦略を推進する取り組みの一環として、未来につながる持続可能な農業や食に関する情報発信を目的に、「食ミラプロジェクト」を立ち上げ、2023年度から活動を開始しました。私たちの活動を通して、環境にやさしい農業や農作業に興味をもっていただきたいと思います。

また、現在、私たちは埼玉の伝統野菜である「紅赤」というさつまいもや「見沼1号」や「大宮1号」というさといもを栽培しています。ぜひ、地元の伝統野菜を調べてみていただけると嬉しいです。

また、現在、私たちは埼玉の伝統野菜である「紅赤」というさつまいもや「見沼1号」や「大宮1号」というさといもを栽培しています。ぜひ、地元の伝統野菜を調べてみていただけると嬉しいです。

今回撮影した動画の公開日

今回、撮影の裏側を取材させていただいた動画は、9月7日にBUZZ MAFFで公開ました。

ぜひ、ご覧ください!

ぜひ、ご覧ください!

BUZZ MAFFの人気の裏に

「BUZZ MAFF」の配信が始まった当初「官公庁がYouTubeでこんなことをする時代になったの!?」とそんな驚きがありました。

動画では、普段はなかなか見ることのできない省庁の裏側や、職員の素顔が垣間見え、親しみやすさを感じるものや、省庁ならではの専門的なトピックから、思わず「省庁も同じなんだ!」と笑ってしまうような企画まで、飽きの来ないテーマの幅広さに驚かされます。

最近では、お米の消費や流通に関する課題に迫る動画も公開されており、「触れてはいけないのでは?」と思ってしまうようなテーマにも果敢に挑戦する姿勢に、誠実さと信頼感を覚えました。

今回の取材で特に印象的だったのは、職員が「やってみたい!」と思えば、基本的には自由に企画・出演できるという柔軟な体制でした。また、やってみたいと手を挙げる職員の方も大勢いることに、農林水産省の職員の方の力強さ、そして、活気を感じます。

BUZZ MAFFは、情報発信の新しいかたちを示すとともに、官公庁と国民との距離を縮める架け橋となっています。

今後の展開にも、ますます目が離せませんね。

動画では、普段はなかなか見ることのできない省庁の裏側や、職員の素顔が垣間見え、親しみやすさを感じるものや、省庁ならではの専門的なトピックから、思わず「省庁も同じなんだ!」と笑ってしまうような企画まで、飽きの来ないテーマの幅広さに驚かされます。

最近では、お米の消費や流通に関する課題に迫る動画も公開されており、「触れてはいけないのでは?」と思ってしまうようなテーマにも果敢に挑戦する姿勢に、誠実さと信頼感を覚えました。

今回の取材で特に印象的だったのは、職員が「やってみたい!」と思えば、基本的には自由に企画・出演できるという柔軟な体制でした。また、やってみたいと手を挙げる職員の方も大勢いることに、農林水産省の職員の方の力強さ、そして、活気を感じます。

BUZZ MAFFは、情報発信の新しいかたちを示すとともに、官公庁と国民との距離を縮める架け橋となっています。

今後の展開にも、ますます目が離せませんね。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196