ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 「西の牛、東の豚」説は本当なのか? 〜お肉の地方別購入数量ランキングとご当地グルメ〜

最終更新日:2025年2月5日

広報webマガジン「alic」2025年2月号

| 牛肉、豚肉、鶏肉…みなさんは日頃どのお肉をよく食べますか?「西の牛、東の豚」といわれるように、肉じゃがやカレーの具材として、関西では牛肉、関東では豚肉が主流という話はよく耳にしますよね。本当に地域によって人気のあるお肉は違うのでしょうか。 今回は、総務省の「家計調査」による令和5年の地方別の肉類の購入数量を用いて、牛肉、豚肉に加えて鶏肉、ハム・ソーセージ・ベーコンについて、この謎を紐解いていきます。 |

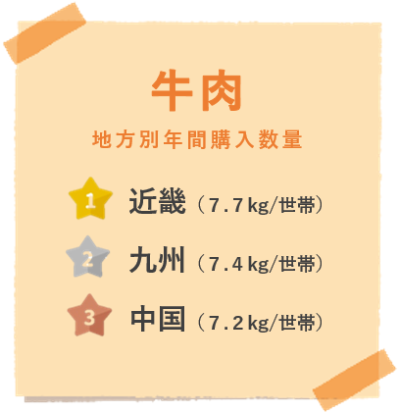

牛肉

では、なぜ近畿地方含む西日本では牛肉の消費が盛んなのでしょうか。肉食は明治初期まで限定的であったものの、農耕のための役用として、関東以北では主に馬が飼われていた一方、近畿地方では多くの牛が飼われていました。その後、肉食が解禁され、外国人の居留地などを中心に牛肉需要が起こり、近畿地方で飼われていた農耕用の牛は、食用として使用されるようになり、人気のある和牛ブランドなどが全国に広がっていきました。

ちなみに、肉食は明治初期までの約1,200年間にわたり基本的に禁止されていたものの、江戸時代には彦根藩が牛肉の味噌漬を補養薬として将軍家や徳川御三家に献上していたといわれています。諸説ありますが、この牛肉こそが「近江牛」であり、国内最古のブランド牛といわれています。

このように、昔から牛と生活の関わりが深かった近畿地方では、今もなお、牛肉が生活に根付いています。

豚肉

さて、なぜ東日本に豚肉文化が根付いたのでしょうか。明治時代になり食肉が解禁されると、内藤新宿試験場(現在の新宿御苑)で西欧式の養豚が開始されました。その後、第一次世界大戦が始まると、軍の食料として牛肉の不足を補う形で豚肉の需要が急速に高まったといわれています。また、当時の養豚では、現在のようなトウモロコシなどを主原料とした飼料ではなく、食品産業から出る廃棄物や家庭から出る食品残さが利用されていました。食品残さが多かった都市部の環境は養豚に適していたこともあり、関東で養豚が盛んになったようです。

鶏肉

歴史をさかのぼると、古墳時代に農耕に従事する人たちの間で、卵を取り、卵を産まなくなった鶏を食べる習慣が生まれます。その後、飛鳥時代の肉食禁止令発令後も、ひっそりと卵と採卵終了後の鶏を食べる習慣は続きました。

そのような中、江戸時代になると、福岡藩が飢饉で枯渇した財政を立て直すために「鶏卵仕組」という役所をつくり、藩内で養鶏を振興して鶏卵を上方に出荷するようになったことで、養鶏が盛んになったといわれています。そして、福岡県を中心に九州地方では地域性のあふれる鶏料理が生まれ、今もなお、親しまれています。

ハム・ソーセージ・ベーコン

北海道は、広大な牧草地や冷涼な気候を活用した畜産業が発達しており、ハム・ソーセージ・ベーコンの原料となる豚肉の生産量についても、鹿児島県に次ぐ全国2位となっています。また、北海道の冷涼な気候は、気温や湿度の厳しい管理が必要となる食肉加工品の製造環境としても適しており、肉加工品製造業の事業所数は全国1位です。

また、ハムの発祥は明治5年の長崎県といわれていますが、その翌年の明治6年には、北海道開拓使庁が食糧事情改善策の一環としてハムの製造を始めており、北海道は、長崎、鎌倉に並び、明治時代のハム・ソーセージの三大産地の一つであったようです。

おわりに

全国各地で地域特性を活かした農畜産業が発達し、食文化が生まれ、今に至っています。今回紹介したグルメに限らず日本全国の美味しい物を食べに現地に足を運ぶのも楽しいかもしれませんね。

<参考文献>

・総務省「家計調査」令和5年

注1:ランキングでは同調査の10地方別(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄)の1世帯あたりの購入数量比較。

注2:調査対象は二人以上の世帯。

注3:ハム・ソーセージ・ベーコンの購入数量は同調査を基に機構で集計。

・一般社団法人全国肉用牛振興基金協会「肉用牛の歴史(明治以前)」

・一般社団法人日本養豚協会「養豚の歴史」

・農林水産省「健康ブームで消費も拡大!? 食用鶏の歴史と今(aff2016年12月号)」

・日本ハム・ソーセージ工業協同組合「ハムソベ史」

・農林水産省「畜産物流通統計」令和5年

・経済産業省「経済構造実態調査」令和5年

<参考文献>

・総務省「家計調査」令和5年

注1:ランキングでは同調査の10地方別(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄)の1世帯あたりの購入数量比較。

注2:調査対象は二人以上の世帯。

注3:ハム・ソーセージ・ベーコンの購入数量は同調査を基に機構で集計。

・一般社団法人全国肉用牛振興基金協会「肉用牛の歴史(明治以前)」

・一般社団法人日本養豚協会「養豚の歴史」

・農林水産省「健康ブームで消費も拡大!? 食用鶏の歴史と今(aff2016年12月号)」

・日本ハム・ソーセージ工業協同組合「ハムソベ史」

・農林水産省「畜産物流通統計」令和5年

・経済産業省「経済構造実態調査」令和5年

(畜産振興部 畜産流通課)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 企画調整部 (担当:広報消費者課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 企画調整部 (担当:広報消費者課)

Tel:03-3583-8196