ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > アニマルウェルフェアについて

最終更新日:2025年4月7日

広報webマガジン「alic」2025年4月号

| 「アニマルウェルフェア(AW)」という言葉をご存じでしょうか。「動物福祉」とも称され、わが国でも徐々に広まりつつありますが、実は歴史は長く、諸外国に比べ、まだあまり認知されていないのが実情です。 今回は、AWについてご説明します。 |

1 アニマルウェルフェアとは

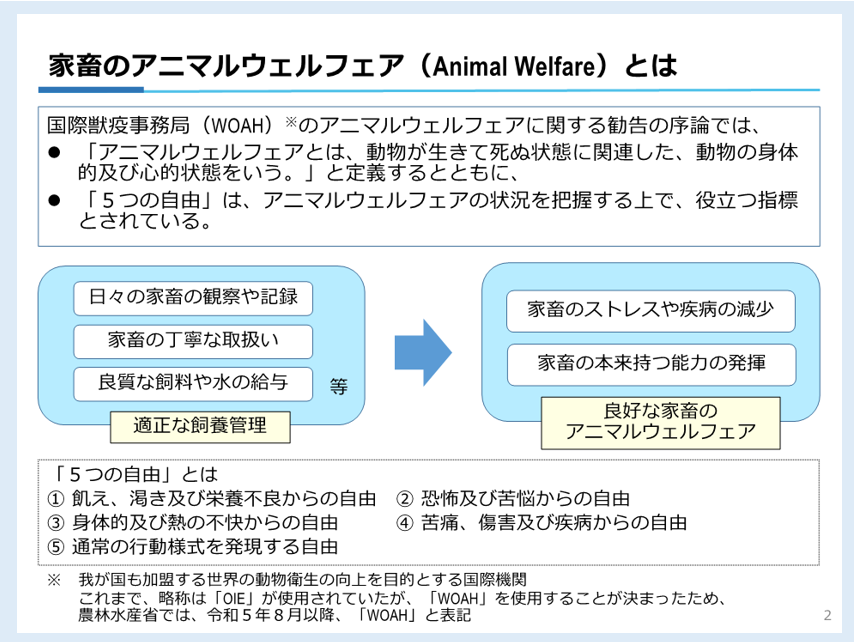

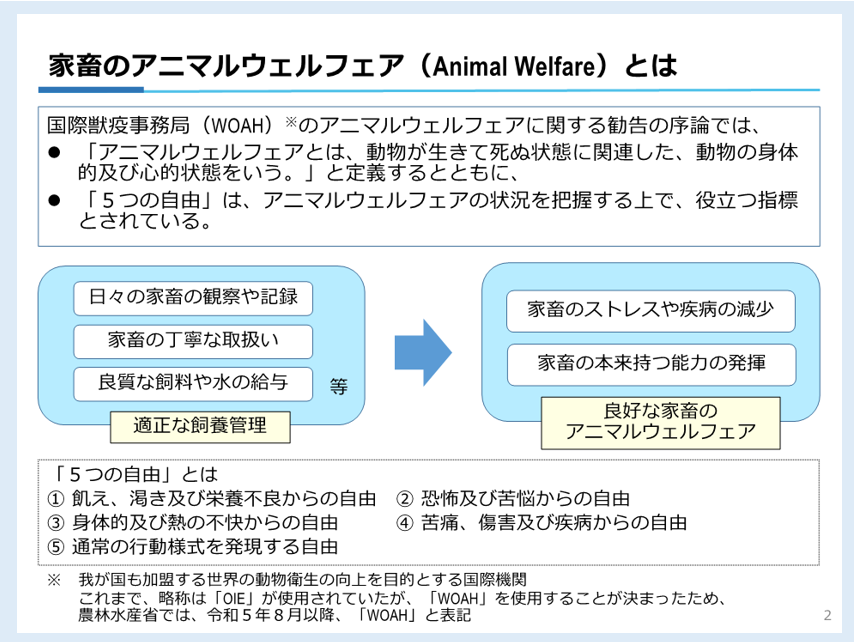

AWには国際的な定義があり、「動物が生きて死ぬ状態に関連した、動物の身体的および心的状態をいう」(国際獣疫事務局:WOAH)とされています。また、AWの状況を把握する上で役立つ指標として「五つの自由」が定められており、具体的には、(1)飢え、渇き及び栄養不良からの自由(2)恐怖及び苦悩からの自由(3)身体的及び熱の不快からの自由(4)苦痛、傷害及び疾病からの自由(5)通常の行動様式を発現する自由―とされています。この指標は、1960年代に英国で定義されたもので、歴史の長さが感じられます。

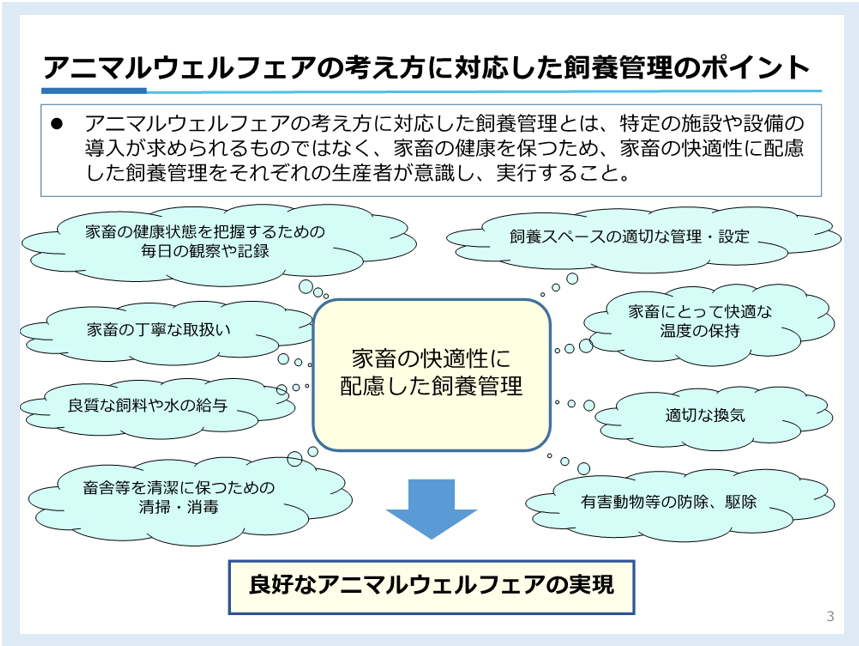

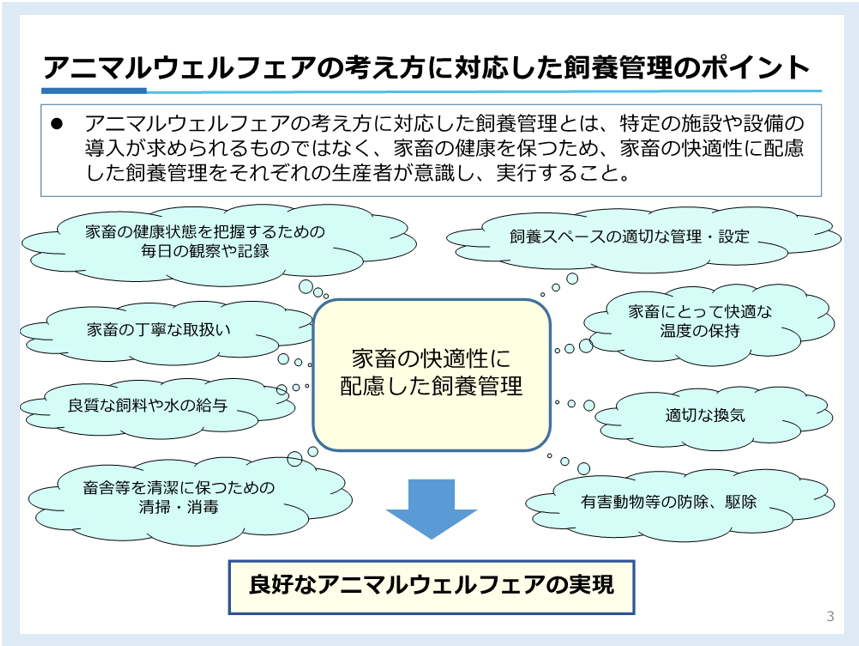

AWに取り組む目的は、「家畜を快適な環境下で飼養することにより、家畜のストレスや疾病を減らすことが重要であり、結果として、生産性の向上や安全な畜産物の生産にもつながる」とされており、農林水産省も令和5年にAWに関する新たな指針として「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針(以下「技術指針」という)」を公表し、AWの考え方を踏まえた家畜の飼養管理の普及に努めています。

資料:農林水産省畜産局畜産振興課「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理等について」

AWに取り組む目的は、「家畜を快適な環境下で飼養することにより、家畜のストレスや疾病を減らすことが重要であり、結果として、生産性の向上や安全な畜産物の生産にもつながる」とされており、農林水産省も令和5年にAWに関する新たな指針として「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針(以下「技術指針」という)」を公表し、AWの考え方を踏まえた家畜の飼養管理の普及に努めています。

2 なぜ、AWを考える必要があるのか〜AWのメリット〜

一つ目は、冒頭に述べたように、生産性の向上につながることです。大学等の研究機関による報告では、例えば、肉用牛ヘのストレスが少ないと思われる飼育法を実践している生産者ほど牛肉の枝肉形質が良くなるという報告や、乳用牛のAWレベルを高めると病気になるリスクが減少し、健康増進につながるといったことなどが発表されています。また、前述の技術指針には法的強制力はないものの、これをもとにした畜産物の認証制度が設けられており、認証を受けることで生産者にとっては付加価値の向上につながるとともに、消費者にとっては安心を得ることができます。

二つ目は、畜産物の輸出対策につながる可能性があるということです。例えば、AWの取り組みで先行しているEUでは、AWに関するさまざまな規則が定められています。そのような中、EUの政策執行機関である欧州委員会は、EU域内に適用されているAW基準が輸入品に適用されないことの不公平感の解消を課題として挙げています。このため、輸出する立場から見ると、AWの取り組みは長期的な視点で畜産物の輸出時のリスク低減につながる可能性があると言えます。

3 消費者視点でAWをどう受け止めればよいのか

このようなコスト上昇分を誰がどのように負担するのかはさまざまな対応が考えられますが、社会全体で受け皿となることを認識することが重要となります。

また、前述の認証制度については、歴史が浅く、認証を受けた畜産物の数は限られています。だからと言って、「国内の畜産生産者がAWに十分に取り組んでいない」というわけではありません。安全安心な畜産物を生産するためには、家畜の飼養管理に配慮する必要がありますし、動物の命を大切にするという認識のもとに生産者の経営が成り立っているのは紛れもない事実です 。AWという取り組みに対し、生産・消費者双方向で理解を深めることが重要ではないでしょうか。

4 AWを体感してみよう

AWを実践している牧場は、全国各地にありますが、都心に近いところでも積極的に取り組まれている牧場があります。その一例が、東京・八王子で酪農を営んでいる磯沼ミルクファームさんです(写真)。この牧場は、都心から1時間足らずでアクセスできる距離にありながら、放牧スペースを確保するなどAWに配慮した飼養管理を行っています。牧場では、牛たちがいたるところで自由に食事や休憩をしています。ストレスを感じていないからか、人間にもおびえることなく近寄ってくれて、のんびりおだやかな表情が印象的でした。同ファームでは、乳製品販売など6次産業化にも積極的に携わっていますので、休日のお出かけにいかがでしょうか。

<磯沼ミルクファーム>

参考文献

・農林水産省「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理等について」

・一般社団法人全国肉用牛振興基金協会

「アニマルウェルフェアは手間がかかりそうですが生産者にはどんなメリットがありますか。」

・ 山根百合奈・瀬尾哲也「 乳牛のアニマルウェルフェア評価法によるウェルフェアレベルと健康性との関連性」

・独立行政法人農畜産業振興機構『畜産の情報』2025年3月号〔特集〕諸外国におけるアニマルウェルフェア(AW)の現状と課題

「EUのアニマルウェルフェア関連規制の現状と見直しの方向性」

・ 日本畜産振興会『養鶏の友』(清水池義治「日本の採卵鶏アニマルウェルフェアの今後をどう捉えるべきか」)

・農林水産省「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理等について」

・一般社団法人全国肉用牛振興基金協会

「アニマルウェルフェアは手間がかかりそうですが生産者にはどんなメリットがありますか。」

・ 山根百合奈・瀬尾哲也「 乳牛のアニマルウェルフェア評価法によるウェルフェアレベルと健康性との関連性」

・独立行政法人農畜産業振興機構『畜産の情報』2025年3月号〔特集〕諸外国におけるアニマルウェルフェア(AW)の現状と課題

「EUのアニマルウェルフェア関連規制の現状と見直しの方向性」

・ 日本畜産振興会『養鶏の友』(清水池義治「日本の採卵鶏アニマルウェルフェアの今後をどう捉えるべきか」)

(調査情報部)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196