ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > alicセミナー:豪州におけるアニマルウェルフェアの現状と今後の見通し(Youtube配信)

最終更新日:2025年5月5日

広報webマガジン「alic」2025年5月号

| alicは2025年2月17日〜3月17日、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)シドニー事務所の渡部卓人氏によるalicセミナー「豪州におけるアニマルウェルフェアの現状と今後の見通し」をalicチャンネル(YouTube)で配信しましたので、その概要をご案内します。 |

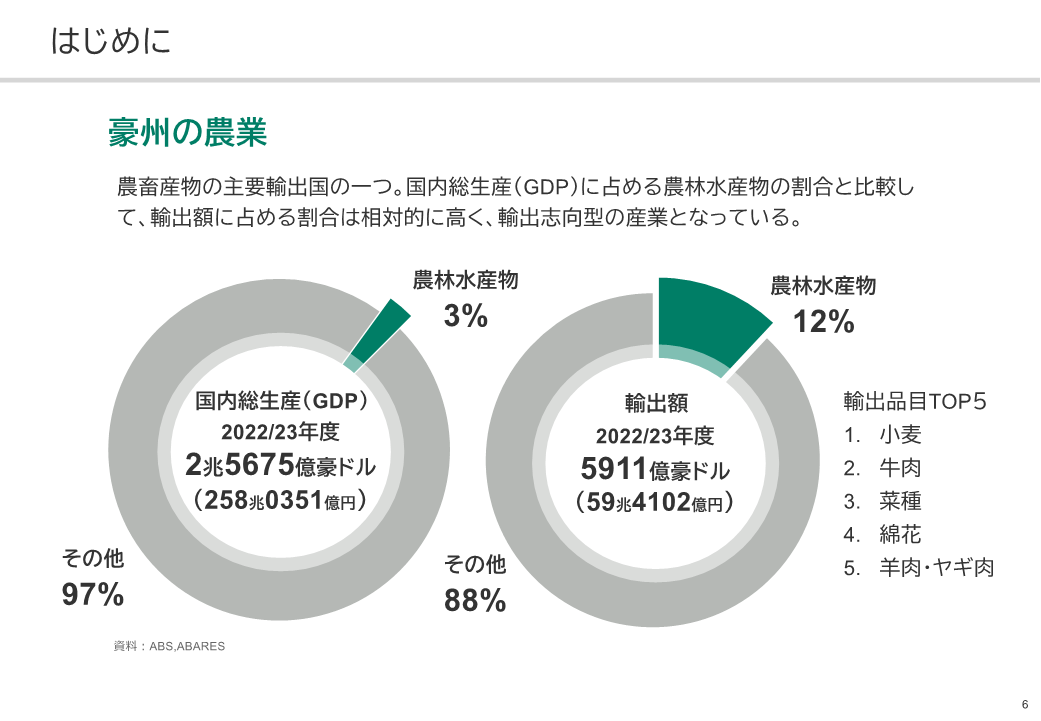

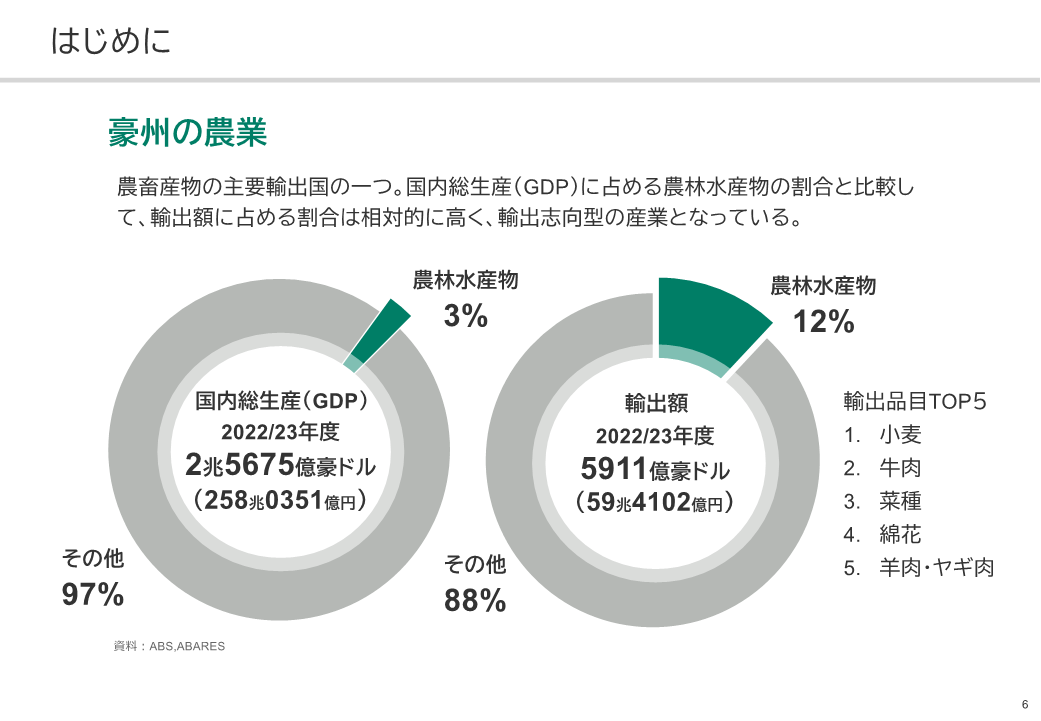

1 豪州の農業

輸出志向型の産業としての位置づけ

豪州というと、農業大国というイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、国内総生産(GDP)に占める農林水産物の割合は約3%(R4:日本8.8%)となっています。しかし、輸出額に占める農林水産物は、約12%となっており、「輸出志向型」の産業として位置づけられています。つまり、主要輸出品目である小麦や牛肉は、国内向けではなく輸出を前提とした生産となっています。そのため、輸出先国の消費者が農畜産物に求める価値観の変化、アニマルウェルフェア(AW)を始めとした社会的責任に対して、優先順位が高いことが特徴です。

<講演資料抜粋>

2 豪州におけるAW政策

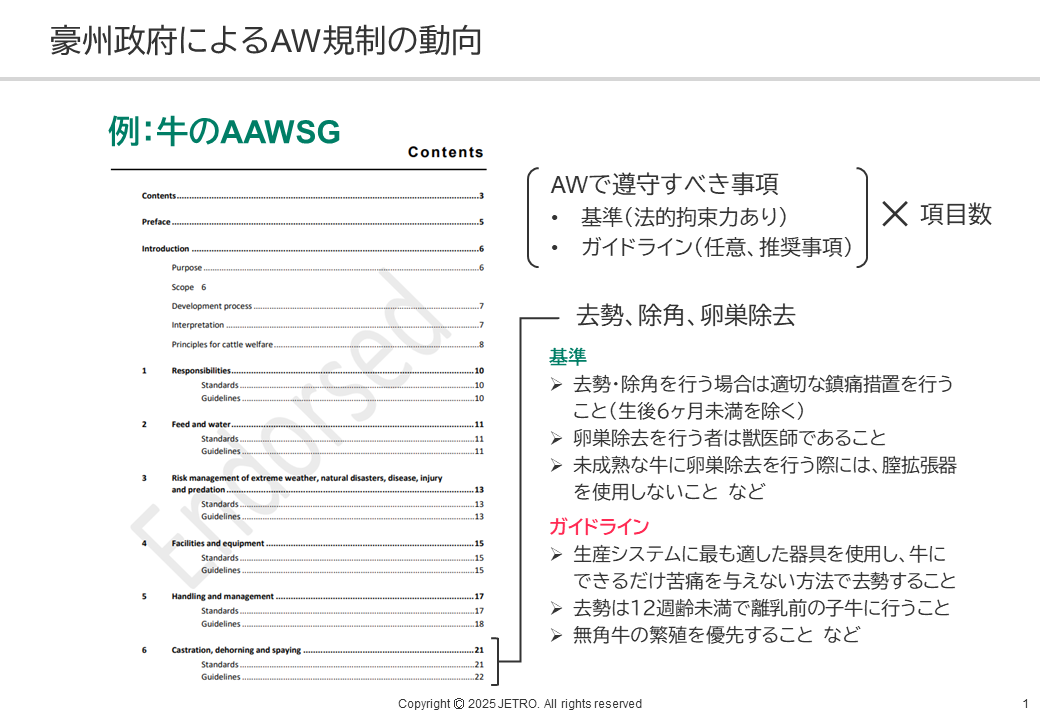

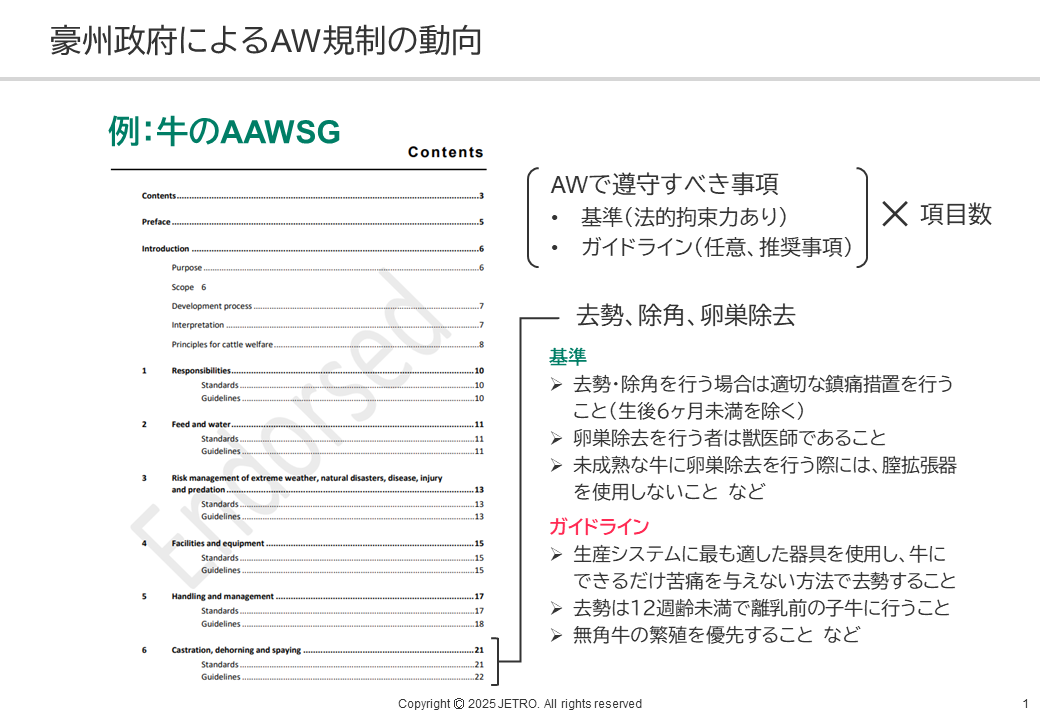

豪州政府におけるAW規制の動向

連邦制をとる豪州は、各州の権限が強く、AWについても各州においてそれぞれの産業構造に基づいて規制されています。そのため、一貫性に欠いた規制であったことから、豪州政府は、家畜のAWに関する全国的に統一された基準を示すことを目的として、豪州AW基準・ガイドラインの(AAWSG)開発を進めており、AAWSGは義務化を前提する「基準」と任意の推奨事項である「ガイドライン」に分かれています。

例えば、牛の場合、法的拘束力のある「基準」では、去勢・徐角を行う場合は、適切な鎮痛処置を行うことを定め、任意である「ガイドライン」では、去勢は、12週齢未満で離乳前の子牛に行うことといったことが定められています。

<講演資料抜粋>

例えば、牛の場合、法的拘束力のある「基準」では、去勢・徐角を行う場合は、適切な鎮痛処置を行うことを定め、任意である「ガイドライン」では、去勢は、12週齢未満で離乳前の子牛に行うことといったことが定められています。

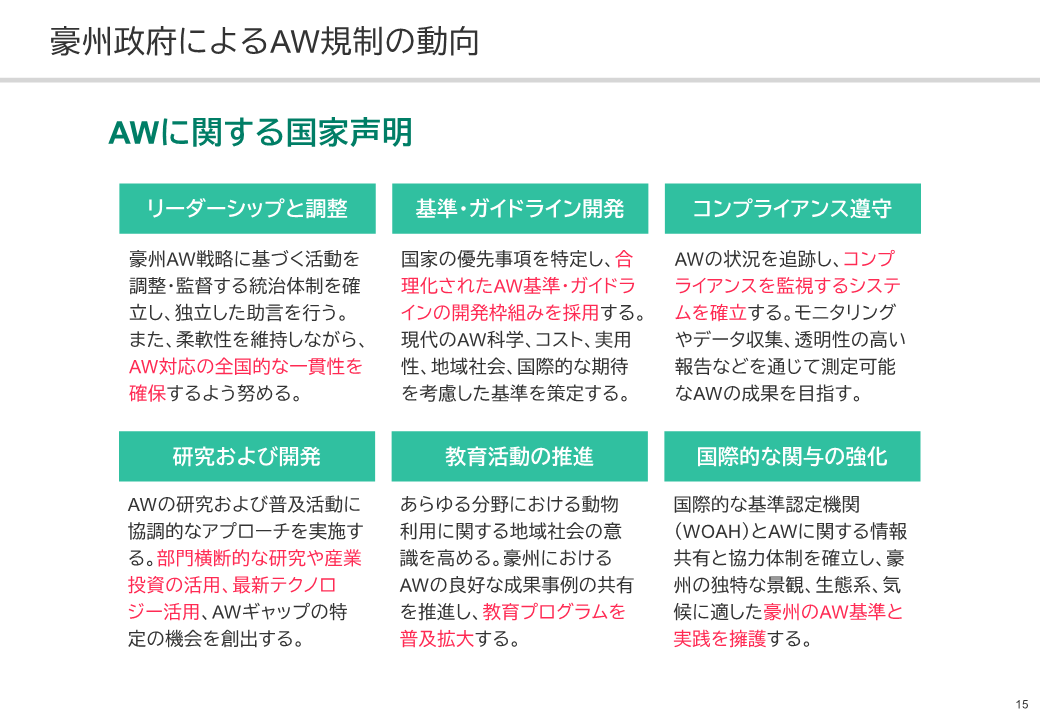

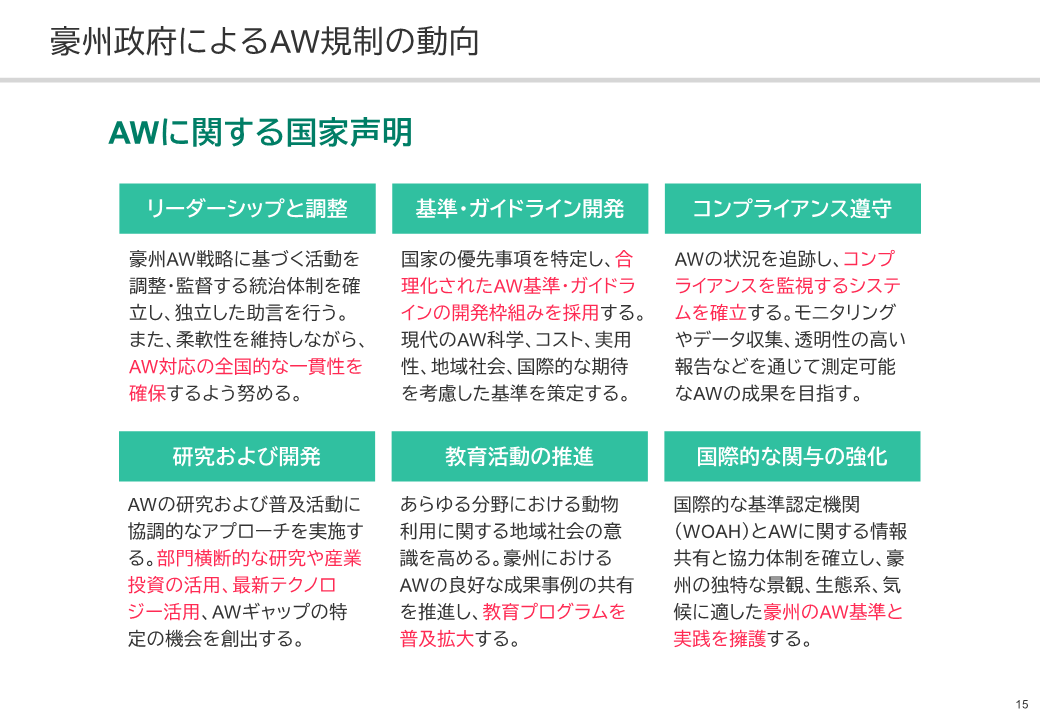

AWに関する国家声明

また、2027年に新たな豪州AW戦略が公表予定であり、その内容に関心が高まっています。それに先立ち、豪州政府は、国内外に豪州がAWを重視していることを示すため昨年末にAWに関する国家声明を発表しています。

<講演資料抜粋>

3 業界団体の動向

肉用牛業界

肉用牛業界では、主要業界団体である豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)が運営している品質保証プログラムなどによって、出生から出荷、そして、食肉処理場など段階に分けた制度を定めており、業界が主導してAW向上に向けて動いています。

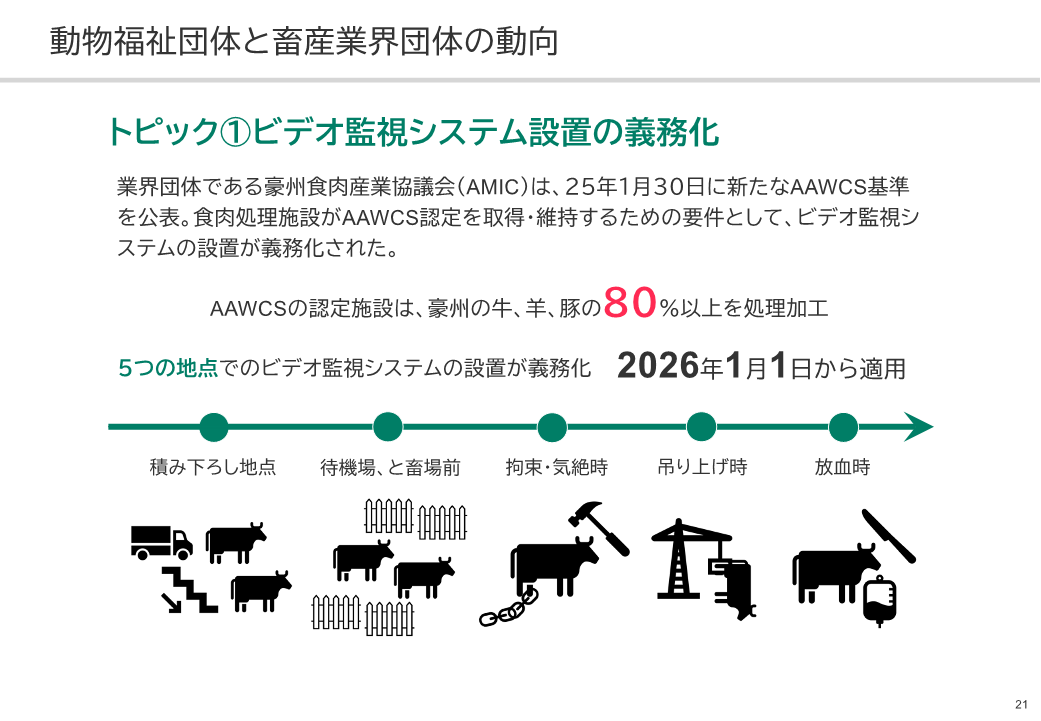

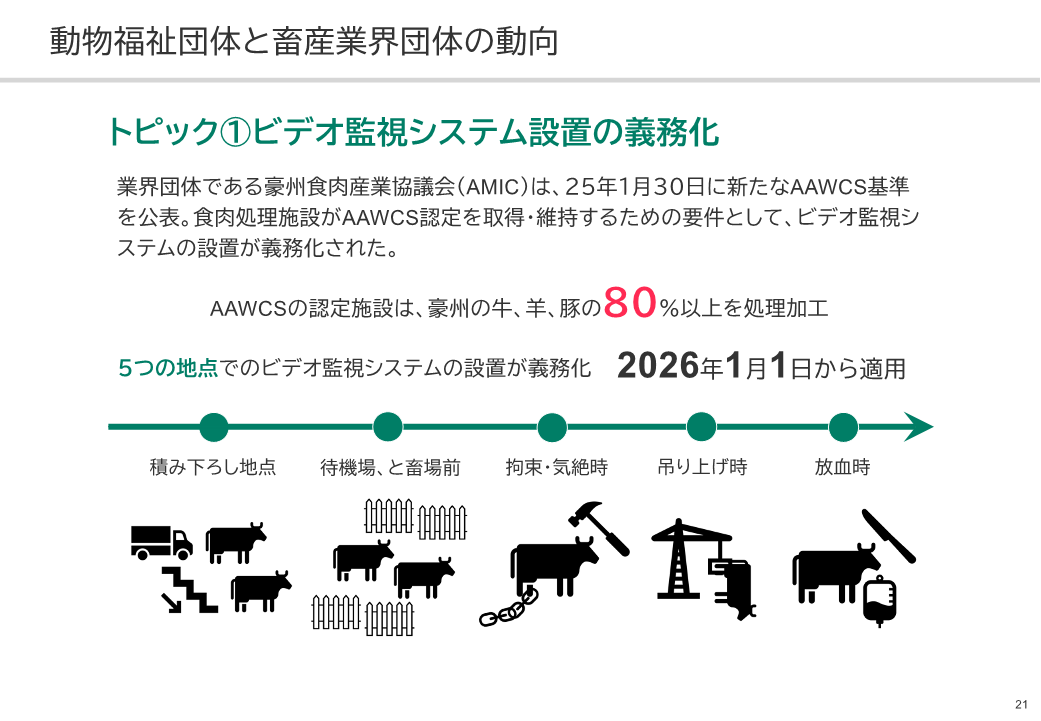

また、最近の動向としては、食肉処理場におけるAW認定制度(AAWCS)であるAAWCSの新たな基準が2025年1月30日に公表され、食肉処理過程の複数箇所におけるビデオ監視システムの設置が2026年1月1日から義務化されることとなりました。

<講演資料抜粋>

また、最近の動向としては、食肉処理場におけるAW認定制度(AAWCS)であるAAWCSの新たな基準が2025年1月30日に公表され、食肉処理過程の複数箇所におけるビデオ監視システムの設置が2026年1月1日から義務化されることとなりました。

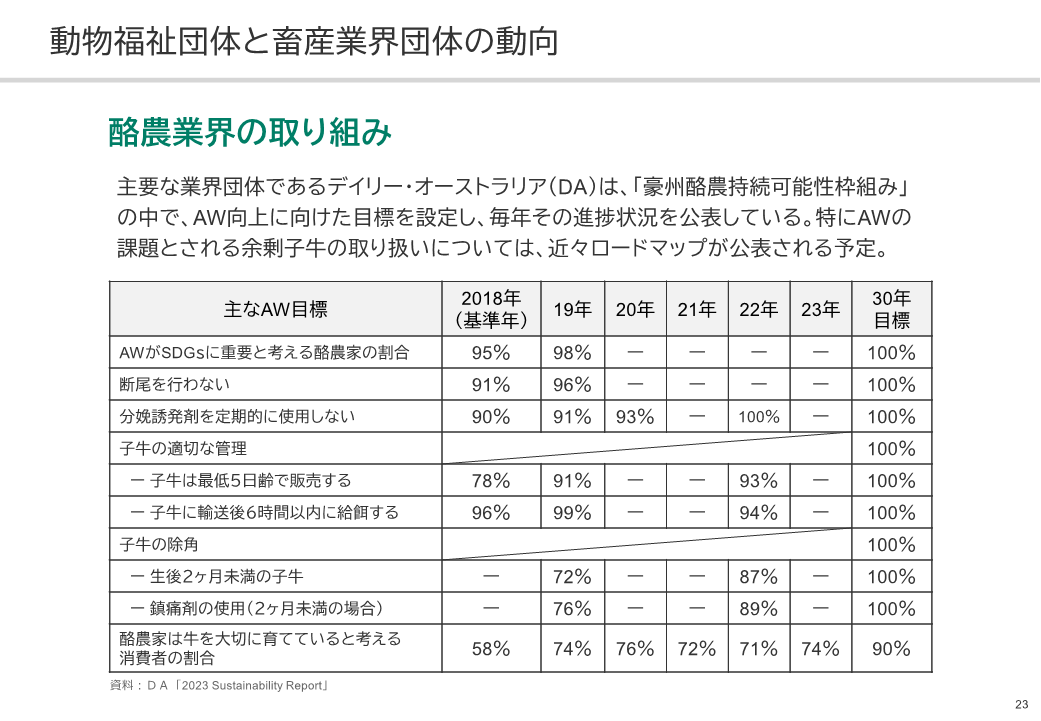

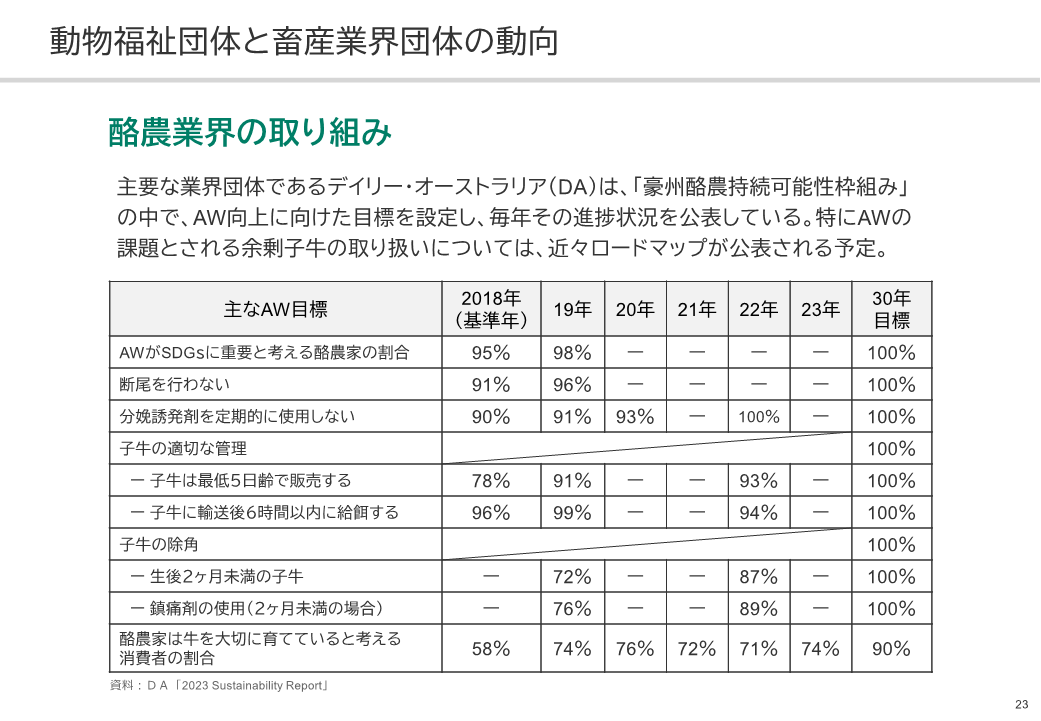

酪農業界

酪農業界では、主要業界団体であるデイリー・オーストラリア(DA)が「豪州酪農持続可能性枠組み」の中でAW向上に向けた目標が設定されています。今後は、特に酪農業界における重要課題とされている「余剰子牛」の取り扱いについて、どのようにロードマップに組み込まれるのかに注目が集まっています。

※「余剰子牛」とは、牛の出産シーズンに増えてしまう子牛のことで、2022年のデータでは、全国の乳用子牛のうち28%が「余剰子牛」となっています。

<講演資料抜粋>

※「余剰子牛」とは、牛の出産シーズンに増えてしまう子牛のことで、2022年のデータでは、全国の乳用子牛のうち28%が「余剰子牛」となっています。

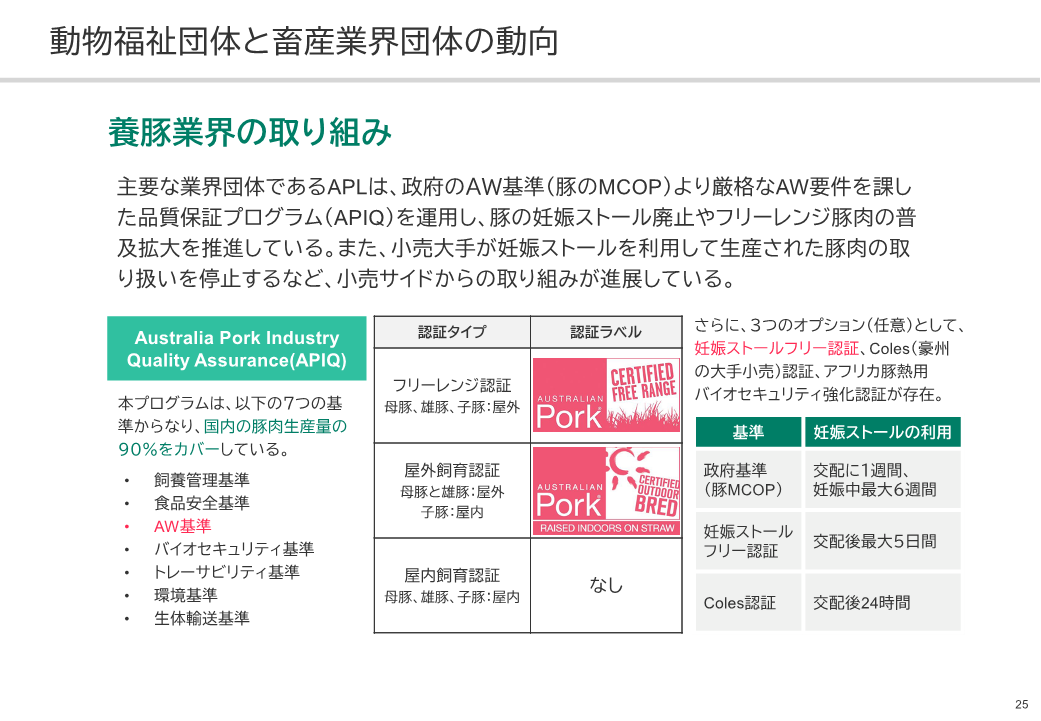

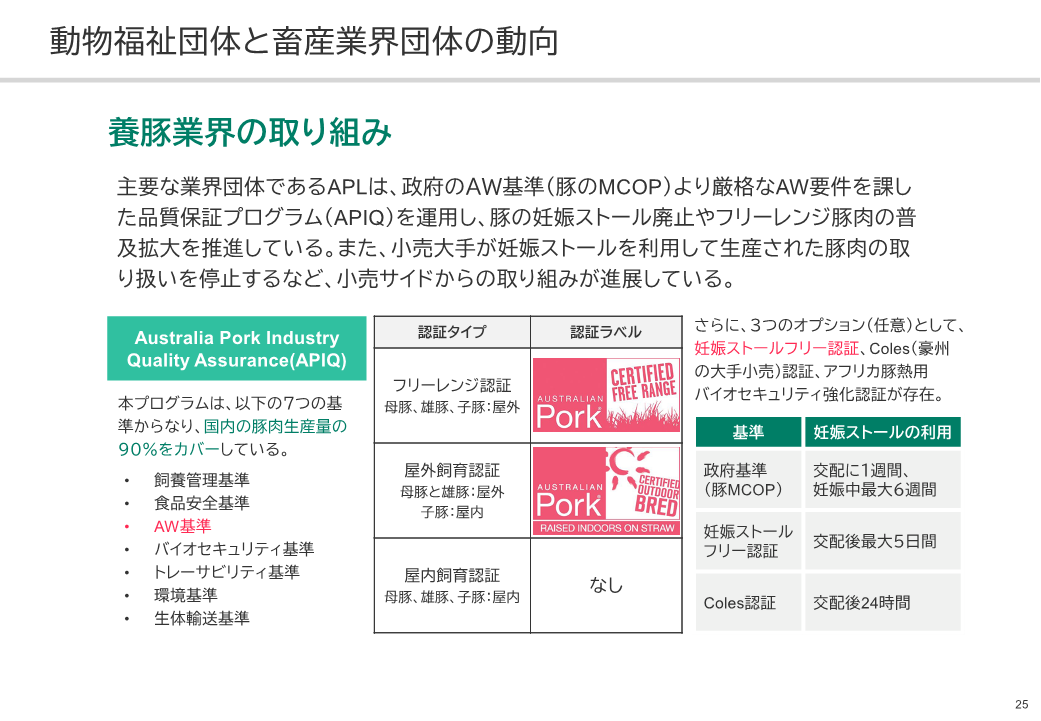

養豚業界

養豚業界では、主要業界団体であるAPL(Australian Pork Limited:豪州養豚業の振興と安定を図るための非営利法人)が、政府の基準より更に厳格なAW要件を課した品質保証プログラム(APIQ)を運用しています。養豚業界におけるAWは、妊娠ストールの廃止、フリーレンジの拡大が焦点となっています。また、豪州では小売業界の一部大手が妊娠ストールを利用して生産された豚肉の取り扱いを停止するなど、当業界におけるAWをけん引する存在として強い力を持っていることが特徴です。

※妊娠ストールというのは、母豚を妊娠期間中に飼育する個別の狭い檻のことで、行動制限があるため、AWの観点から廃止の動きが進んでいる。また、フリーレンジとは、すべての母豚、雄豚、子豚が屋外で行動制限なく飼養されることいいます。

<講演資料抜粋>

※妊娠ストールというのは、母豚を妊娠期間中に飼育する個別の狭い檻のことで、行動制限があるため、AWの観点から廃止の動きが進んでいる。また、フリーレンジとは、すべての母豚、雄豚、子豚が屋外で行動制限なく飼養されることいいます。

4 小売・外食業界の動向

豪州の小売業界は、寡占化しており、上位2社のウールワース、コールスで全体の65%の市場を占有しています。そのため、大手小売がAWに対して、どのように措置をとるのかといった動向が、生産側のAW対応へ影響を強く及ぼす構造となっています。

同様に外食業界においても、それぞれが独自のAWに対して取り込みをしており、例えば、マクドナルド・オーストラリアでは、第三者機関による監査を受けた独自のAW指導原則を設けています。

また、その他の大手外食業者においても、豪州の公的機関である王立動物虐待防止協会(RSPCA)の定める認証を取得した畜産物を取り扱うことが宣言されています。

<講演資料抜粋>

同様に外食業界においても、それぞれが独自のAWに対して取り込みをしており、例えば、マクドナルド・オーストラリアでは、第三者機関による監査を受けた独自のAW指導原則を設けています。

また、その他の大手外食業者においても、豪州の公的機関である王立動物虐待防止協会(RSPCA)の定める認証を取得した畜産物を取り扱うことが宣言されています。

5 今後の動向

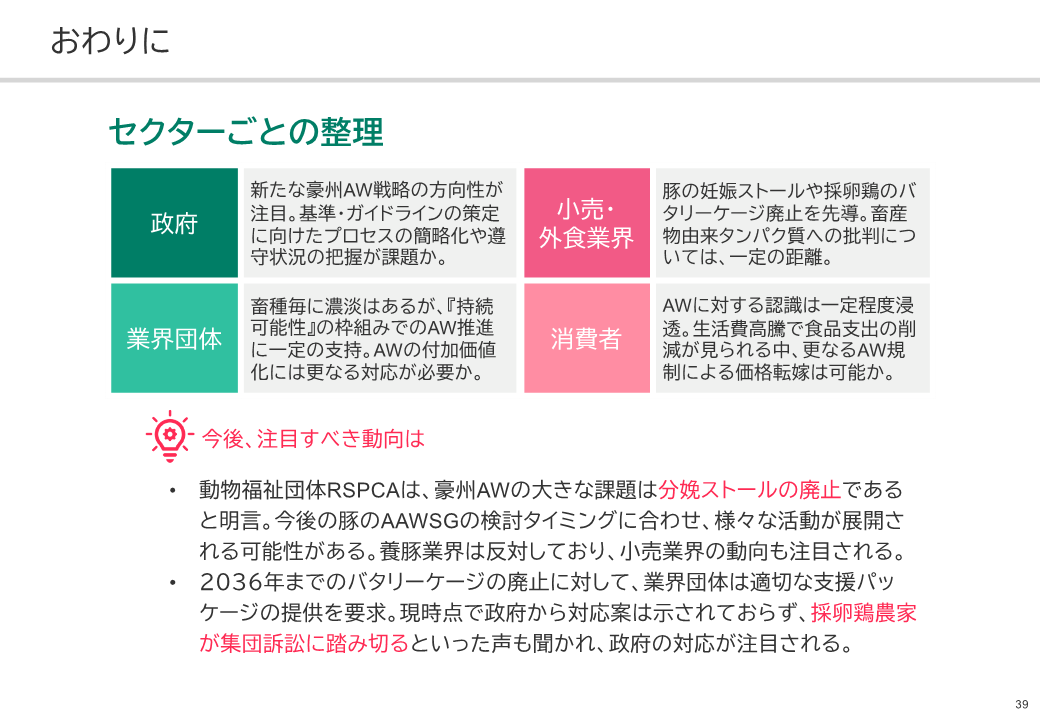

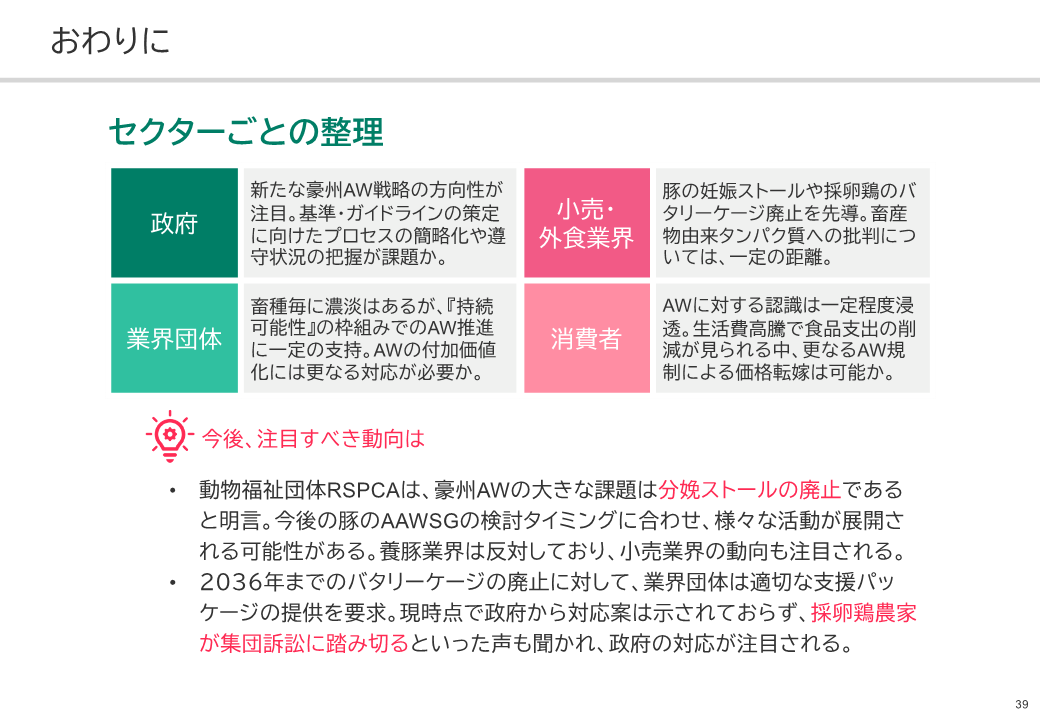

今後の動向をセクターごとに見ると、新たなAW戦略の方向性が注目されます。畜産業界のうち、肉用牛は、輸出を見据えたAW対応、養豚・養鶏は、国内の小売側の調達基準を満たすためのAW対応、酪農は、その中間と畜種ごとに違いはあるものの、「持続可能性」の枠組みのなかで、AW対応の必要性は認められているという印象です。その一方で、AWへの対応が付加価値として価格に反映されるよう豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)は、新たな価格基準を開発するとしています。小売・外食業界は、調達基準にAWを盛り込むことで、引き続きAW推進を先導していく存在になると思われます。消費者においては、AWの認識は一定程度浸透していると思われますが、生活費が高騰しているなかで、AW規制による更なる価格転嫁を受容できるかは、不透明となっています。

以上のほか、注目すべき動向として、業界へ影響力を持つ王立動物虐待防止協会(RSPCA)が、分娩ストール廃止を明言したことに対して、養豚業界は反発していること、また、採卵鶏においてバタリーケージの廃止が謳われていることに対し、業界団体は適切な支援の提供を求めており、採卵鶏農家が集団訴訟に踏み切るのではといった声も聞かれており、政府の対応が注目されています。

<講演資料抜粋>

以上のほか、注目すべき動向として、業界へ影響力を持つ王立動物虐待防止協会(RSPCA)が、分娩ストール廃止を明言したことに対して、養豚業界は反発していること、また、採卵鶏においてバタリーケージの廃止が謳われていることに対し、業界団体は適切な支援の提供を求めており、採卵鶏農家が集団訴訟に踏み切るのではといった声も聞かれており、政府の対応が注目されています。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196