ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 今月の野菜:レタス

最終更新日:2025年5月7日

広報webマガジン「alic」5月号

| サラダの定番レタスは、お好きですか? 近年、いわゆるレタス(結球型)のほかにも色々な種類のリーフレタス(非結球型)が出回るようになりました。 水分含有量が多く、傷みやすいレタスは、収穫の時から店頭に並ぶまで、生産者、流通業者、小売業者のさまざまな努力や工夫、そして、連携によって鮮度が維持されています。 食卓でパリッとしたレタスを食べるとき、ぜひレタスが届くまでの裏側にも思いを馳せていただけたら嬉しいです。 |

概要

レタスはキク科の一・二年草で、原種は地中海沿岸から西アジアにかけて分布する野生種です。そこから現在のレタスにつながる種がヨーロッパで選び出されて、東西に広がったとされます。

栽培の歴史は古く、紀元前6世紀にはペルシャの王様の食卓にあったことが伝えられています。日本には、中国から伝わり、平安時代には栽培されていました。レタスの学名「Lactuca」の語源は乳を意味する「l a c 」で、葉や茎を切ると、乳に似た白い液が出るところから来ていますが、和名の「ちしゃ」も漢字で書くと「乳草」で「ちちくさ」から「ちしゃ」となりました。日本に入ってきた最初のレタスの仲間は「かきちしゃ」といい、下の方の葉からかき取って食べるものです。

サラダとして生で食べるようになったのは戦後です。

サラダは、この数十年であっという間に食卓の定番という地位を獲得しましたが、流通の改善、冷蔵庫の改善と併せてマヨネーズやドレッシングの消費開発の発展が同時に進んだことが要因となっています。

また、核家族化や女性の社会進出などによる調理の簡便化が進む中で、火を使わないため調理が簡便であり、かつ、日本人の食嗜好が油へと向かっている中で、ドレッシングの市販が増加したことなどが理由としてあげられています。そして、漬物やお浸しの地位が、サラダに取って代わられたようです。※

※日本調理科学会誌Vol.46 松本仲子「1970年代から現在に至る食事の変化」

栽培の歴史は古く、紀元前6世紀にはペルシャの王様の食卓にあったことが伝えられています。日本には、中国から伝わり、平安時代には栽培されていました。レタスの学名「Lactuca」の語源は乳を意味する「l a c 」で、葉や茎を切ると、乳に似た白い液が出るところから来ていますが、和名の「ちしゃ」も漢字で書くと「乳草」で「ちちくさ」から「ちしゃ」となりました。日本に入ってきた最初のレタスの仲間は「かきちしゃ」といい、下の方の葉からかき取って食べるものです。

サラダとして生で食べるようになったのは戦後です。

サラダは、この数十年であっという間に食卓の定番という地位を獲得しましたが、流通の改善、冷蔵庫の改善と併せてマヨネーズやドレッシングの消費開発の発展が同時に進んだことが要因となっています。

また、核家族化や女性の社会進出などによる調理の簡便化が進む中で、火を使わないため調理が簡便であり、かつ、日本人の食嗜好が油へと向かっている中で、ドレッシングの市販が増加したことなどが理由としてあげられています。そして、漬物やお浸しの地位が、サラダに取って代わられたようです。※

※日本調理科学会誌Vol.46 松本仲子「1970年代から現在に至る食事の変化」

生産と流通

レタスは、冷涼な気候を好み、25℃を超える高温が続くと生育や結球が不良となり、抽苔(とう立)の危険性も出てきます。多湿にも弱く、雨が続くと病気で腐敗してしまいます。そのため、レタスの産地では、表が白で裏が黒のマルチシートで畑の全面を覆ってから植え付けることで、夏の地温上昇や多湿に対応しています。

また、当初導入された品種を日本の気候に合うよう改良し、晩抽性※、耐暑性、高温結球性を強化した結果、安定的な生産へとつながりました。

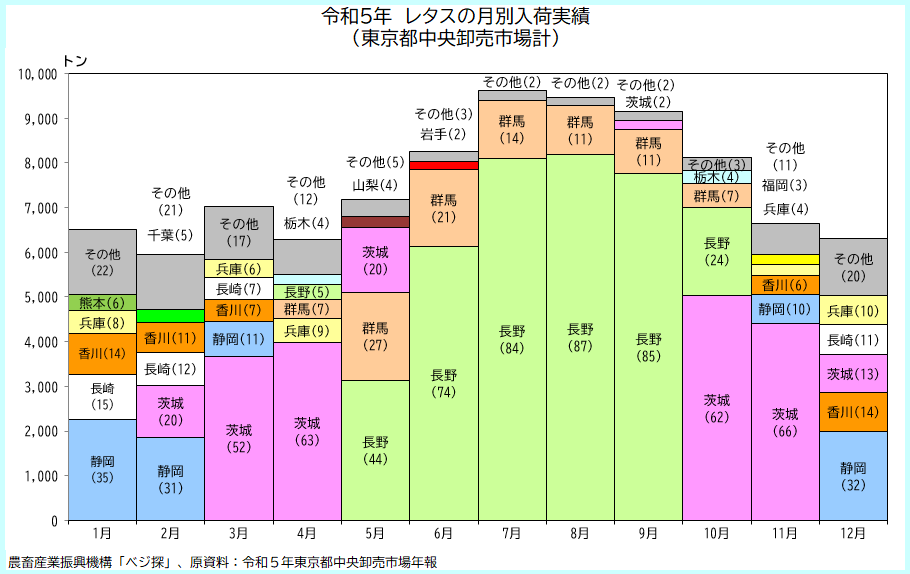

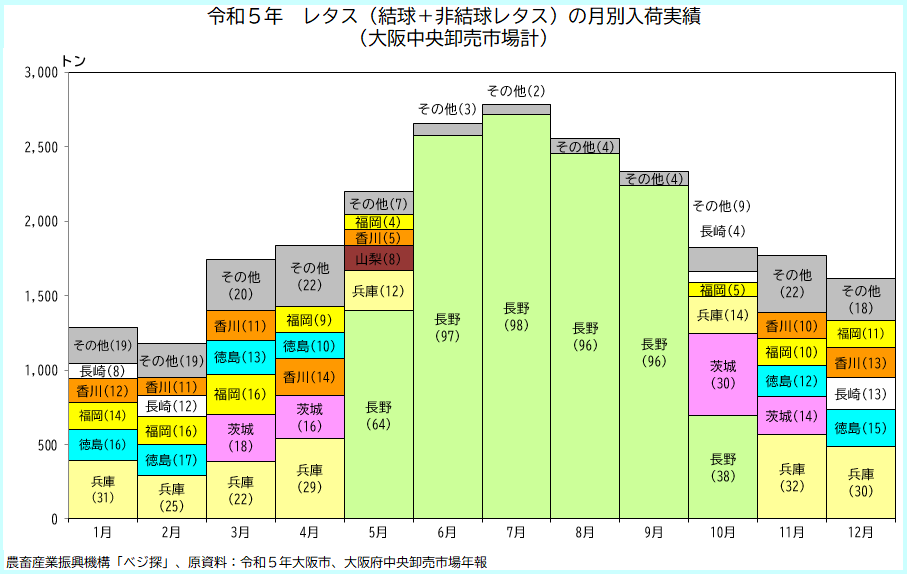

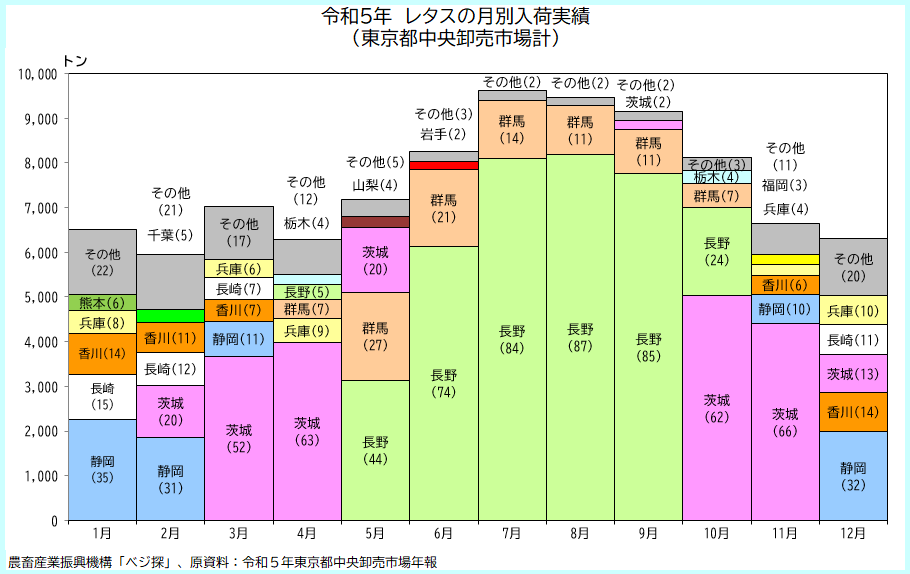

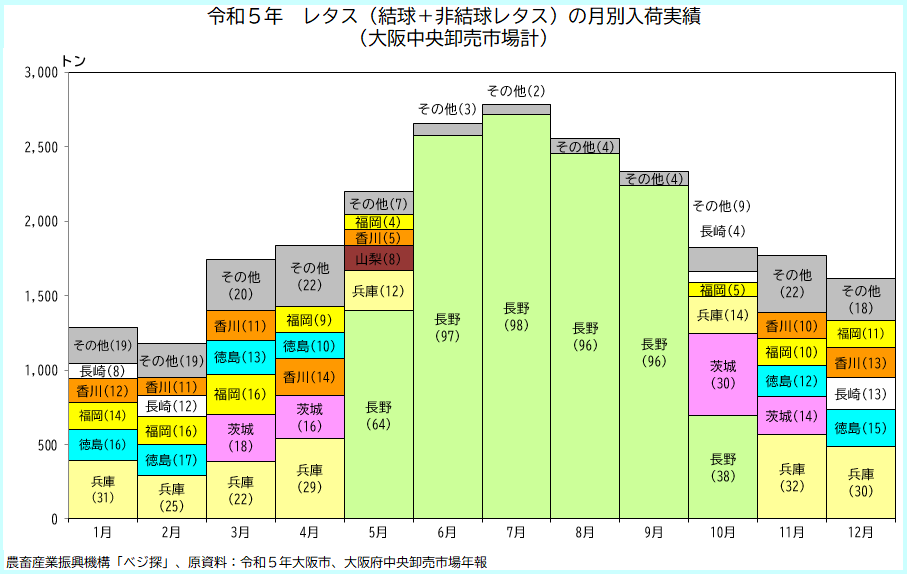

現在は、日本の南北に長い地形や多様な気候を利用して、夏場は冷涼な高冷地で、冬は温暖な暖地で栽培することにより周年で供給されています。市場入荷量を月別県別で見ると、産地が季節によって移り変わっていることがよく分かります。

※晩抽性とは、花芽分化やとう立ちが遅い性質のことです。とう立ちしたり花が咲いたりすると商品価値が下がる品目(キャベツやはくさいなど葉茎菜類など)があり、特におそ播きの作型では、晩抽性のある品種選定が重要になる場合があります。

また、当初導入された品種を日本の気候に合うよう改良し、晩抽性※、耐暑性、高温結球性を強化した結果、安定的な生産へとつながりました。

現在は、日本の南北に長い地形や多様な気候を利用して、夏場は冷涼な高冷地で、冬は温暖な暖地で栽培することにより周年で供給されています。市場入荷量を月別県別で見ると、産地が季節によって移り変わっていることがよく分かります。

※晩抽性とは、花芽分化やとう立ちが遅い性質のことです。とう立ちしたり花が咲いたりすると商品価値が下がる品目(キャベツやはくさいなど葉茎菜類など)があり、特におそ播きの作型では、晩抽性のある品種選定が重要になる場合があります。

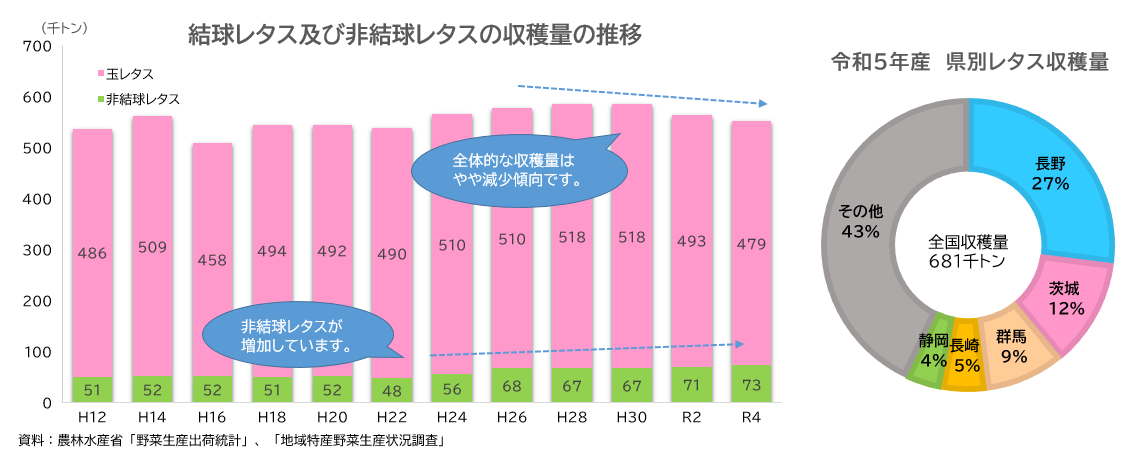

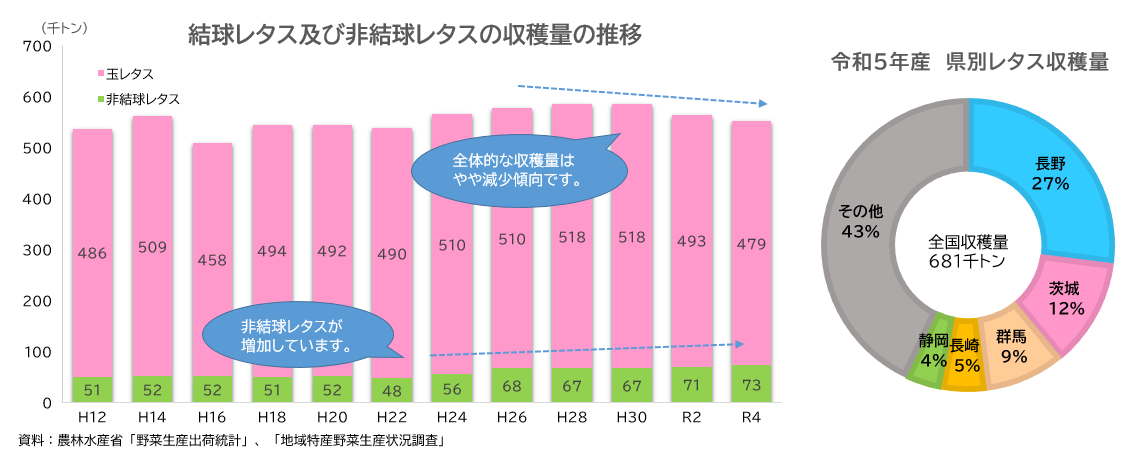

令和5年産の作付面積は、19.7千ha、収穫量681千トンとなっています。主な産地は、長野県、茨城県、群馬県となっています。全体的な収穫量はやや減少傾向ですが、非結球レタス(リーフレタス系レタス)は増加しています。

また、レタスは、植物工場における栽培も進んでいます。植物工場は、太陽光を利用する太陽光型、人工光を利用する人工光型、両方を利用する併用型がありますが、人工光型の植物工場のおよそ9割でレタス類が栽培されています。また、栽培品種は、非結球レタス(リーフレタス)が多いのが特徴です。 1カ月半〜2カ月の栽培期間がかかる玉レタスより約1カ月ちょっとで育つリーフレタスは、年に出荷できる回数を多くすることができます。単収を土壌による栽培のものと比較すると、約21.5倍の59.5kg/m²となり集約された栽培方法であることが分かります。※

※参考:一般社団法人日本施設園芸協会「大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査 令和6年3月」

植物工場は、食料安全保障の側面においても重要な位置づけとなっており、農林水産省でもその技術革新を推進しています。日本の技術は世界でもトップクラスで、レタスなどの野菜で海外製植物工場の約5倍もの生産性を実現した植物工場もあるとのことです。ただ、人工光型は電気による照明を利用することから、昨今の電気代上昇は大きな負担となっており、経営はなかなか厳しい状況です。

そのような中、植物工場の新たな利用として、「マルチユース化システム」の開発が注目を集めています。これは、環境を完全制御した植物工場だからこそできる植物栽培のコントロールによる植物デザインをするものです。有用な形質を作りだすことで、抽出したい成分を増加させることができます。特に、製薬に必要な成分を抽出することを狙った開発が進めれており、農業が食品を超えた新たな分野へとつながるようです。新たな研究開発に期待がかかります。

<写真は、一般的なレタス工場>

※参考:一般社団法人日本施設園芸協会「大規模施設園芸・植物工場 実態調査・事例調査 令和6年3月」

植物工場は、食料安全保障の側面においても重要な位置づけとなっており、農林水産省でもその技術革新を推進しています。日本の技術は世界でもトップクラスで、レタスなどの野菜で海外製植物工場の約5倍もの生産性を実現した植物工場もあるとのことです。ただ、人工光型は電気による照明を利用することから、昨今の電気代上昇は大きな負担となっており、経営はなかなか厳しい状況です。

そのような中、植物工場の新たな利用として、「マルチユース化システム」の開発が注目を集めています。これは、環境を完全制御した植物工場だからこそできる植物栽培のコントロールによる植物デザインをするものです。有用な形質を作りだすことで、抽出したい成分を増加させることができます。特に、製薬に必要な成分を抽出することを狙った開発が進めれており、農業が食品を超えた新たな分野へとつながるようです。新たな研究開発に期待がかかります。

栄養

近年レタスはさまざまな種類が出回るようになりました。葉が濃い緑のもの、紫のもの、縮れているものなどさまざまあり、レタスの栄養も種類によって大きく変わります。

色の濃い葉を持つものの方が栄養価は高く、β-カロテン、ビタミンK 、葉酸などが豊富に含まれています。ビタミンK は骨の形成に欠かせない成分で、骨粗しょう症の予防が期待できます。

また、カルシウム、カリウムなども含んでいます。カリウムはナトリウムを体外に排出する作用があるので、塩分が気になる際に利用すると良いでしょう。サラダには欠かせないレタスですが、含まれている栄養素を効率的に取るには、炒め物、クリーム煮、お鍋の具材など加熱する調理がお薦めです。

◆レタスの世界をもっと知りたい方はこちらへ

・野菜情報 2025年5月号 今月の野菜「レタス」

色の濃い葉を持つものの方が栄養価は高く、β-カロテン、ビタミンK 、葉酸などが豊富に含まれています。ビタミンK は骨の形成に欠かせない成分で、骨粗しょう症の予防が期待できます。

また、カルシウム、カリウムなども含んでいます。カリウムはナトリウムを体外に排出する作用があるので、塩分が気になる際に利用すると良いでしょう。サラダには欠かせないレタスですが、含まれている栄養素を効率的に取るには、炒め物、クリーム煮、お鍋の具材など加熱する調理がお薦めです。

◆レタスの世界をもっと知りたい方はこちらへ

・野菜情報 2025年5月号 今月の野菜「レタス」

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196