ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 【alicだより】野菜需給情報等交換会を開催しました

最終更新日:2024年5月7日

広報webマガジン「alic」2024年5月号

<野菜に係る多種多様な業界の方が参集>

機構が事務局を務める野菜需給情報等交換会(旧称:野菜需給協議会)が去る3月14日に開催されました。

当日の議論概要について、ご紹介いたします。

当日の議論概要について、ご紹介いたします。

1.令和5年度における緊急需給調整事業の実施状況

令和5年度における緊急需給調整の実施状況は、野菜価格の上昇を受け、実施件数、交付金額ともに前年度を下回りました。具体的には、キャベツ、レタス、はくさいで、天候による豊作や生育が前進したことで出荷産地が重なる等の影響により出荷量が増加し、大幅に価格が低落したことから、市場価格の回復のため緊急需給調整が実施されました。また、出荷調整時には、有効利用として、フードバンクへの提供を実施しました。

2.新型コロナ禍以降における野菜消費形態の変化及びそれに伴う野菜消費拡大に向けた取組みについての意見交換

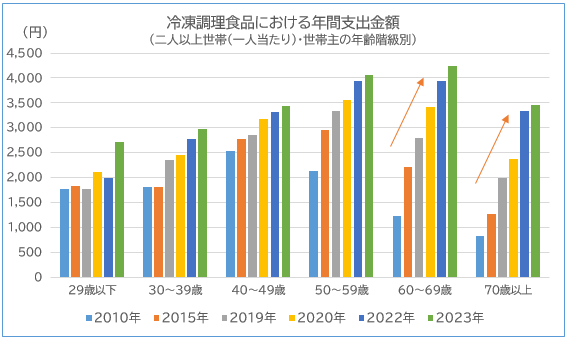

冒頭に、座長代理の石川県立大学小林茂典教授より、家計調査から見る野菜等消費動向について分析報告がありました。大きな動きとしては、「冷凍調理食品」の利用増加です。下の図のとおり、増加割合でみると、若年層より高齢層で高く、また、どの収入階級でも増加傾向であることが報告されました。そのような状況において、現在、冷凍野菜等加工業務用野菜は中国等からの輸入品のシェアが高く、国産によるシェア奪還の可能性について、価格競争ではなく、品質による差別化が重要であると言及されました。

資料:総務省「家計調査」

次に、小林教授による分析報告を受け、出席された会員による意見交換が行われました。

〇 消費者団体からは、冷凍野菜の利用増加について、冷凍庫の大型化が背景にあるのではないか、また、一部の冷凍野菜については、美味しくないといった声が聞かれているとの報告がありました。

〇 惣菜や弁当等の食品業界からは、日本では手に入らない食材以外は、ほぼ国産を利用しているが、野菜の下処理は労力が必要であり、労働力不足の懸念があるとの報告がありました。労働力不足については、他の業界でも多数報告され、社会全体の課題である少子高齢化社会への対応が、野菜関係業界でも急務であることが浮き彫りとなりました。

また、需要が伸びている中食(惣菜や弁当等)は、チェーンストア等では来客数・平均購入単価において、前年対比で増加しているものの、食品価格の上昇要因が強く、購入点数は伸びていない、また、若年層のコンビニの利用が減少していることが報告されました。

〇 スーパーマーケット等小売業界からは、冷凍食品の売上は引き続き増加傾向であり、若年層の利用が目立つこと、また、業界の動向として、売上高をみると増加しているが、大手事業者と中小事業者の格差拡大が指摘され、その背景には、仕入れ価格や人件費の増加が、価格転嫁に追いついていないとの見解が報告されました。

〇 流通業界からは、野菜は、遠隔地から運搬するものも多く、2024流通問題について、流通の効率化や物流システムの標準化等の方向性について報告がありました。

○ 野菜の摂取目標である350gにあと70g不足していると言われている中、漬物業界では、塩分控えめの商品が多く出回るようになっている状況下において、「漬物で野菜を食べよう」といった活動や、青果販売店では、冬至に‘ん’が二つつく野菜で運を呼ぼうと「運どん」(にんじん、れんこん、なんきん、かんらん等)を実施しているなど、消費拡大に向けた取組みの報告がありました。

〇 さらに、食育団体からは、昨今、ライフスタイルが多様化しており、それぞれが求める栄養素から提案することが重要であること、また、食環境の整備には、社会環境の改善から取り組む必要があるため、業界が連携して主体的な活動が必要であることが述べられました。

〇 一方、生産者側からは、冷凍野菜の利用増加に対応し、今後、国産野菜の冷凍施設整備の検討や、加工業務用野菜の産地形成等取組みの紹介とともに、加工業務用野菜の生産において、契約価格の維持が難しい場面もあるといった状況について説明がありました。また、近年の異常気象の常態化により、計画的な生産・出荷が困難なうえ、需給も左右されることから非常に予測が難しい状況であることが報告され、改めて安定供給の難しさを共有しました。

〇 消費者団体からは、冷凍野菜の利用増加について、冷凍庫の大型化が背景にあるのではないか、また、一部の冷凍野菜については、美味しくないといった声が聞かれているとの報告がありました。

〇 惣菜や弁当等の食品業界からは、日本では手に入らない食材以外は、ほぼ国産を利用しているが、野菜の下処理は労力が必要であり、労働力不足の懸念があるとの報告がありました。労働力不足については、他の業界でも多数報告され、社会全体の課題である少子高齢化社会への対応が、野菜関係業界でも急務であることが浮き彫りとなりました。

また、需要が伸びている中食(惣菜や弁当等)は、チェーンストア等では来客数・平均購入単価において、前年対比で増加しているものの、食品価格の上昇要因が強く、購入点数は伸びていない、また、若年層のコンビニの利用が減少していることが報告されました。

〇 スーパーマーケット等小売業界からは、冷凍食品の売上は引き続き増加傾向であり、若年層の利用が目立つこと、また、業界の動向として、売上高をみると増加しているが、大手事業者と中小事業者の格差拡大が指摘され、その背景には、仕入れ価格や人件費の増加が、価格転嫁に追いついていないとの見解が報告されました。

〇 流通業界からは、野菜は、遠隔地から運搬するものも多く、2024流通問題について、流通の効率化や物流システムの標準化等の方向性について報告がありました。

○ 野菜の摂取目標である350gにあと70g不足していると言われている中、漬物業界では、塩分控えめの商品が多く出回るようになっている状況下において、「漬物で野菜を食べよう」といった活動や、青果販売店では、冬至に‘ん’が二つつく野菜で運を呼ぼうと「運どん」(にんじん、れんこん、なんきん、かんらん等)を実施しているなど、消費拡大に向けた取組みの報告がありました。

〇 さらに、食育団体からは、昨今、ライフスタイルが多様化しており、それぞれが求める栄養素から提案することが重要であること、また、食環境の整備には、社会環境の改善から取り組む必要があるため、業界が連携して主体的な活動が必要であることが述べられました。

〇 一方、生産者側からは、冷凍野菜の利用増加に対応し、今後、国産野菜の冷凍施設整備の検討や、加工業務用野菜の産地形成等取組みの紹介とともに、加工業務用野菜の生産において、契約価格の維持が難しい場面もあるといった状況について説明がありました。また、近年の異常気象の常態化により、計画的な生産・出荷が困難なうえ、需給も左右されることから非常に予測が難しい状況であることが報告され、改めて安定供給の難しさを共有しました。

農林水産省:漬物で野菜を食べよう

- 農林水産省:漬物で野菜を食べよう [522KB]

- 農林水産省:野菜を食べようプロジェクト

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:管理課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:管理課)

Tel:03-3583-8196