ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 【まめ知識】生産資材高騰とは?

最終更新日:2024年6月5日

広報webマガジン「alic」2024年6月号

円安が続く中、食品価格の上昇も依然として継続していますが、その理由の一つとして農業分野では「生産資材高騰」が挙げられています。「生産資材高騰・・・」なんとなく意味は分かるけど、具体的には、どのようなものなのか、どのような状況なのか、なかなか分かりにくいかと思います。

そこで、当機構の業務と関係のある「畜産」と「野菜」で少しかみ砕いて見てみようと思います。

そこで、当機構の業務と関係のある「畜産」と「野菜」で少しかみ砕いて見てみようと思います。

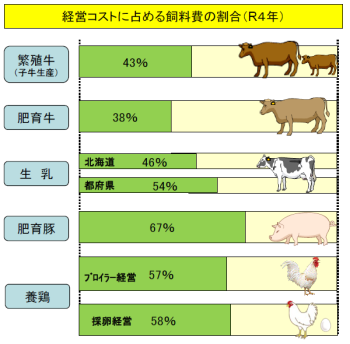

<農林水産省:飼料をめぐる情勢R6.4月>

高騰している生産資材は色々とありますが、影響が大きいものとして畜産では「飼料」、野菜や飼料穀物などの耕種では「肥料」、共通的なものとして「動力光熱費」があります。飼料は、とうもろこしや大豆かすを原料とした配合飼料が主に用いられますが、日本では、とうもろこし、大豆かすとも輸入に大きく依存しています。

「肥料」は、野菜の生長に不可欠のみならず、畜産でも牧草等の生長を促すために使われています。肥料の三要素としては、窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)があります。日本では、これらをほぼ全量輸入に依存しています。

そして、「動力光熱費」は、農作業をするための電気、ガス、水道等料金、ガソリン、軽油、灯油等の燃料費となりますが、原料となる原油や液化天然ガス(LNG)等は大きく輸入に依存しています。

「肥料」は、野菜の生長に不可欠のみならず、畜産でも牧草等の生長を促すために使われています。肥料の三要素としては、窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)があります。日本では、これらをほぼ全量輸入に依存しています。

そして、「動力光熱費」は、農作業をするための電気、ガス、水道等料金、ガソリン、軽油、灯油等の燃料費となりますが、原料となる原油や液化天然ガス(LNG)等は大きく輸入に依存しています。

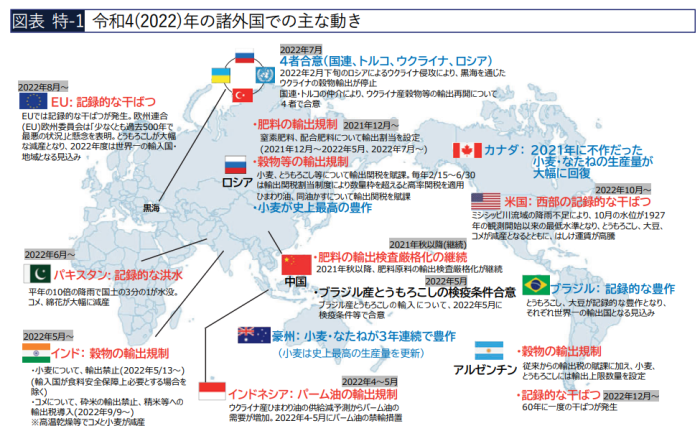

このように、これらの多くは輸入品が占めていますが、輸入品は(1)作物の豊凶作、(2)政治的な要因(輸出規制等)、(3)原油価格、(4)為替、(5)同じ原料を使う他の製品との競合(とうもろこしのバイオエタノール需要)等の世界的な情勢に大きな影響を受ける状況にあります。

近年、世界で何が起きているか、農林水産省「農業白書(令和4年度):特集 食料安全保障強化に向けて」で分かりやすく説明されていますが、重要な点は、これらの輸出国はごく限られているということです。

近年、世界で何が起きているか、農林水産省「農業白書(令和4年度):特集 食料安全保障強化に向けて」で分かりやすく説明されていますが、重要な点は、これらの輸出国はごく限られているということです。

<農林水産省:令和4年度 食料・農業・農村白書>

穀物飼料の上昇は、令和2年2月に始まったウクライナ紛争による規制と主要輸出国である米国とカナダの不作が重なったことが主なきっかけとなり、その後乱高下はあるものも未だに高水準で推移しています。

このほか、中東紛争の余波を受けたスエズ運河や水位不足で通航制限下にあるパナマ運河といった主要航路の長引く停滞や、最近の急激な円安の影響なども、農産物そのものの生産以外の要素として、調達コストを引き上げる要因となっています。

肥料についても同様で、窒素、リン酸、加里を産出している国は限定されています。その中にロシアがあり、また、日本における主要輸入国である中国において、肥料原料の輸出検査が厳しくなったことにより、手に入りにくい状態となったことで、価格が上昇しました。

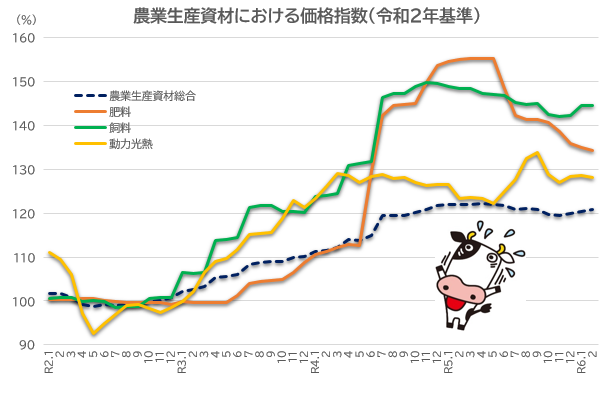

農林水産省の農業物価統計で、令和2年を100とした指数の動向をみると、その上昇率が分かります。一時の高騰からは若干下げ基調となっていますが、未だに高水準にあると言えます。

このほか、中東紛争の余波を受けたスエズ運河や水位不足で通航制限下にあるパナマ運河といった主要航路の長引く停滞や、最近の急激な円安の影響なども、農産物そのものの生産以外の要素として、調達コストを引き上げる要因となっています。

肥料についても同様で、窒素、リン酸、加里を産出している国は限定されています。その中にロシアがあり、また、日本における主要輸入国である中国において、肥料原料の輸出検査が厳しくなったことにより、手に入りにくい状態となったことで、価格が上昇しました。

農林水産省の農業物価統計で、令和2年を100とした指数の動向をみると、その上昇率が分かります。一時の高騰からは若干下げ基調となっていますが、未だに高水準にあると言えます。

農林水産省:農業物価統計(令和2年基準)(令和6年4月公表)

現在、物価上昇が相次ぐ中、食品価格の上昇は、消費者の皆さまにとって大変厳しいものと思いますが、その要因の一つに、生産資材の高騰があり、特にこれらが輸入に依存していることから、海外の様々な動向に左右されるものであることがお分かりいただけたと思います。

このように、生産資材など様々な生産コストが高騰している中でも、生産者は国産農畜産物の安定供給や再生産に取り組んでいますので、消費者の皆さまに、国内農業や国産農畜産物へのご理解・応援をいただければと願っております。

このように、生産資材など様々な生産コストが高騰している中でも、生産者は国産農畜産物の安定供給や再生産に取り組んでいますので、消費者の皆さまに、国内農業や国産農畜産物へのご理解・応援をいただければと願っております。

機構では、消費者向けのコーナーも設けておりますので、ご活用ください。

- 消費者コーナー

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196